兼职发生工伤算工伤吗,谁负责,能要求赔偿吗?

在劳动形态日益多元化的今天,兼职已成为一种普遍的社会现象。然而,当意外降临,兼职人员在工作中不幸受伤时,一系列棘手的问题便浮出水面:这算工伤吗?究竟该由谁来负责?我能否获得应有的赔偿?这些疑问不仅关系到受伤者的切身利益,也触及了我国劳动保障法律体系的深层逻辑。事实上,根据我国现行法律法规,兼职人员在工作期间发生事故伤害,同样受到《工伤保险条例》的保护,但其认定与赔偿过程相较于全职人员,往往更为复杂,需要我们进行更为精细的辨析与理解。

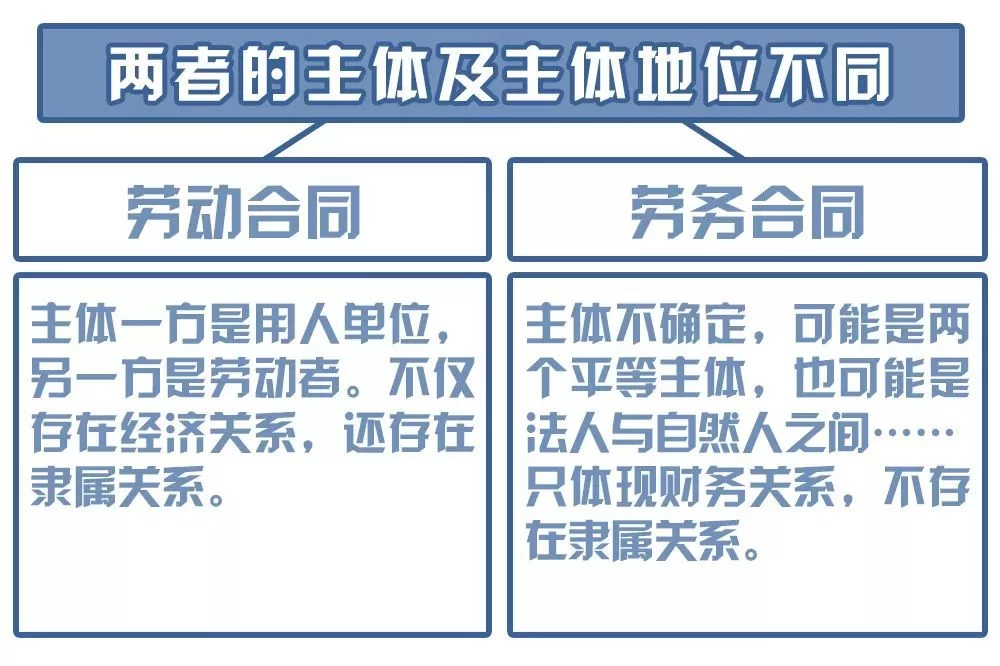

首先,解决“算不算工伤”这一核心问题的基石,在于劳动关系的认定。许多人存在一个误区,认为只有签订了正式劳动合同的“正式工”才享有工伤待遇。这种看法早已滞后于法律实践的发展。我国法律承认并保护“事实劳动关系”,这意味着,即便没有一纸书面合同,只要兼职人员与用工单位之间存在人身和经济上的从属关系,即接受单位的管理、指挥和监督,从事单位安排的有报酬的劳动,并且其提供的劳动是单位业务的组成部分,那么双方之间就构成了事实劳动关系。依据《工伤保险条例》第十四条的规定,职工在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的,应当认定为工伤。这里的“职工”,并不仅仅局限于签订了全日制劳动合同的员工,而是涵盖了包括兼职人员在内的所有建立劳动关系的劳动者。因此,判断兼职受伤是否为工伤,关键在于审视受伤的时间、地点、原因是否与工作职责密切相关,以及是否能有效证明劳动关系的存在。例如,一位在餐厅周末兼职的服务员,在传菜过程中因地面湿滑摔倒受伤,这完全符合“工作时间、工作场所、工作原因”三要素,无论其是否签订了兼职合同,都应被认定为工伤。

其次,厘清“谁负责”的问题,是保障赔偿得以落实的关键环节。在单一劳动关系下,责任主体相对明确,即用人单位。但在兼职场景中,情况则变得多样。一种常见情况是,劳动者仅与一家单位建立非全日制劳动关系(即我们常说的兼职),此时,该用工单位就是法定的责任主体,必须依法为劳动者缴纳工伤保险费。若未缴纳,则所有工伤保险待遇均由该单位全额承担。另一种更为复杂的情况是双重劳动关系的处理。假设一名劳动者在A公司是全职员工,又利用业余时间到B公司兼职,并在B公司工作期间受伤。此时,应由谁负责?根据人力资源和社会保障部的相关规定,职工在两个或两个以上用人单位同时就业的,各用人单位应当分别为职工缴纳工伤保险费。职工发生工伤,由职工受到伤害时其工作的单位依法承担工伤保险责任。这意味着,B公司作为事发时实际用工单位,是无可推卸的责任主体。即便B公司以“员工已有主职”为由未缴纳工伤保险,也必须自行承担全部赔偿费用。法律的这一规定,旨在杜绝部分用人单位试图通过“兼职”名义逃避法律责任的现象,确保劳动者的权益在任何用工形式下都能得到平等保护。

那么,当工伤事实确立后,“能要求赔偿吗”以及“如何赔偿”便成为受伤者最关心的问题。答案是肯定的,可以且应当要求赔偿。工伤赔偿的依据是《工伤保险条例》,其赔偿项目和标准是全国统一的,并不因“兼职”身份而打折扣。赔偿内容涵盖了从医疗救治到长期保障的多个方面,主要包括:医疗费、住院伙食补助费、交通食宿费、停工留薪期工资(治疗期间原工资福利待遇不变)、康复性治疗费,以及根据伤残等级评定后的一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金等。整个索赔流程通常包括:1. 及时报告与救治;2. 向用工单位所在地的人力资源和社会保障局申请工伤认定;3. 经治疗伤情相对稳定后,申请劳动能力鉴定以确定伤残等级;4. 根据鉴定结论,与单位协商赔偿事宜,或申请工伤保险基金支付;5. 若协商不成,可通过劳动仲裁、诉讼等法律途径维权。每一步都环环相扣,尤其工伤认定的申请时效(通常为事故发生之日起1年内)至关重要,一旦错过,将可能导致权利丧失。

然而,实践中最大的挑战往往来自于“未签合同兼职工伤怎么办”的困境。由于缺乏书面合同这一最直接的证据,证明劳动关系的存在成为维权的第一道坎。此时,受伤者不必慌张,法律允许通过多种间接证据来形成完整的证据链。这些证据可以包括:工资支付凭证或记录(如银行转账流水、微信/支付宝转账截图,备注最好含“工资”字样)、加盖单位公章的工作证、服务证、门禁卡等能够证明身份的证件、同事的证人证言、工作期间的聊天记录、工作安排邮件、考勤记录、甚至工作成果的交付证明等。收集证据时务必注重其关联性和合法性,形成一套能够清晰证明“我为该公司工作,该公司向我支付报酬并对我进行管理”的逻辑闭环。在此过程中,寻求专业律师的帮助往往能起到事半功倍的效果,他们能指导你如何高效、合法地固定关键证据,避免在后续程序中陷入被动。

最后,需要强调的是,面对兼职工伤,劳动者自身的维权意识和法律素养至关重要。法律的保护是一张安全网,但需要我们主动去触及和使用。在开始任何兼职工作前,主动要求签订书面协议(哪怕是简单的兼职协议),明确工作内容、时间、报酬及安全责任,是防患于未然的最佳策略。在工作中,注意保留相关凭证,增强自我保护意识。一旦不幸发生事故,要保持冷静,第一时间就医并保存所有医疗单据,同时立即向用人单位报告,并着手收集证据。法律的利剑始终倾向于保护劳动者,但这柄剑的锋芒需要我们用证据和智慧去擦亮。对于每一位在兼职岗位上奋斗的个体而言,了解工伤认定的内在逻辑,不仅是为意外购买一份保险,更是对自身劳动价值与尊严的主动捍卫。