兼职合同不买社保有效吗?签啥合同不用交社保?

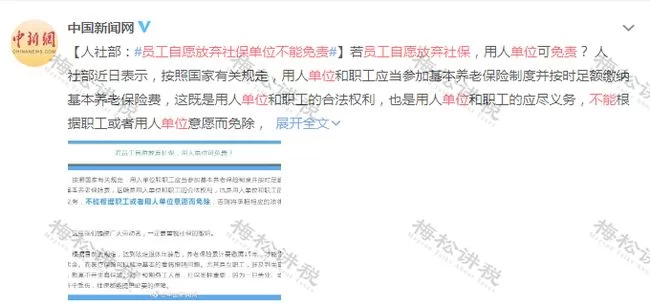

首先,我们必须明确,社保缴纳具有法定强制性,其依附的法律基础是“劳动关系”。根据我国《劳动合同法》和社会保险相关法规,只要用人单位与劳动者之间建立了劳动关系,无论合同期限长短,也无论是否为“全职”或“兼职”,用人单位都负有法定的、强制性的社会保险缴纳义务。这里的“兼职”,如果指的是标准劳动关系下的“非全日制用工”,那么其社保处理方式有特殊规定。根据《劳动合同法》第六十八条,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。对于这种法定的“兼职”,用人单位并非可以完全不缴社保,而是应当为其缴纳工伤保险。至于基本养老保险和基本医疗保险,法律允许劳动者以个人身份参加,用人单位没有强制缴纳的义务,但部分地区有更严格的规定,需要具体查询。因此,如果一份所谓的“兼职合同”本质上是非全日制劳动合同,那么约定“不买社保”的条款,在工伤保险层面是无效的,在其他险种层面则需视地方政策而定。

然而,实践中大量的“兼职”并非法律意义上的非全日制用工,而是属于“劳务关系”。这才是“签啥合同不用交社保”这个问题的真正答案。劳务关系与劳动关系的核心区别在于“从属性”。劳动关系中,劳动者与用人单位之间存在人身、经济和组织上的从属,劳动者需遵守单位的规章制度,接受其管理和指挥,是单位生产经营体系的有机组成部分。而劳务关系则更接近于平等的民事主体之间的合作关系,提供劳务的一方独立完成工作,以工作成果获取报酬,不受用人方内部规章的严格约束。例如,一名设计师为某公司临时设计一个Logo,一名大学教授到另一所学校进行一次专题讲座,一名退休工程师被聘请为项目顾问——这些都属于典型的劳务关系。在这种情况下,双方签订的应当是《劳务合同》或《劳务协议》。既然双方建立的不是劳动关系,那么自然就不适用《劳动合同法》中关于强制缴纳社保的规定。所以,一份合法有效的《劳务合同》约定不缴纳社保,是完全有效的。问题的关键不在于合同叫什么名字,而在于双方实际履行的权利义务是否符合劳务关系的特征。

针对特定人群,这个问题又有更清晰的答案。比如“大学生兼职需要交社保吗?”通常情况下,在校大学生的主要身份是学生,其利用课余时间进行的兼职、实习或勤工助学,在法律上不被认定为已经建立了劳动关系。因为学生尚不具备劳动法意义上的“劳动者”主体资格,其与用人单位之间形成的是劳务关系或实习关系。因此,用人单位无需为兼职的大学生缴纳社保。但为了明确双方权利,避免纠纷,签订一份详尽的《实习协议》或《劳务协议》是极为必要的,协议中应明确工作内容、报酬、安全责任、知识产权归属等关键条款。

再来看“退休人员再就业社保问题”。已经依法享受养老保险待遇或领取退休金的退休人员,他们与原用人单位的劳动关系已经终止。当他们再次被其他单位聘用时,其与新的聘用单位之间建立的也是一种特殊的劳务关系(实践中有时称为“特殊劳动关系”)。因为他们已经不再是劳动法意义上的“劳动者”,且已经享受社保待遇,所以新的聘用单位无需也无需再为其缴纳社会保险。同样,双方签订的也应是《劳务协议》或《聘用协议》,明确工作职责、报酬、意外伤害责任等。值得注意的是,虽然无需缴纳社保,但为退休返聘人员购买一份商业意外伤害保险,是许多企业规避风险、体现人文关怀的明智之举。

最后,必须强调一个重要的法律风险:名为劳务,实为劳动。现实中,一些用人单位为了规避社保等用工成本,故意将本应签订劳动合同的全职岗位,包装成“兼职”或“项目合作”,要求员工签订《劳务合同》。这种行为是典型的违法行为。一旦发生劳动争议,劳动仲裁委或法院不会仅仅依据合同的名称来判断,而是会从实质上进行审查。审查的要素包括:是否接受用人单位的日常管理、考勤是否严格、薪酬是否按月固定发放、工作内容是否构成单位业务的组成部分等等。如果这些特征都符合劳动关系的实质,那么无论合同名称为何,都会被认定为事实劳动关系,用人单位不仅需要补缴社保,还将面临罚款、支付经济补偿金等严厉的法律制裁。

因此,回到最初的问题,正确的逻辑路径是:首先判断工作性质,确定法律关系,再选择合适的合同类型,最后才能明确社保义务。对于真正独立的、临时性的、以成果为导向的合作,选择签订《劳务合同》是合规且高效的;而对于纳入公司管理体系、接受日常指挥的工作,即使时间较短,也应考虑《劳动合同》(非全日制)的规范。清晰界定合同性质,不仅是对法律的敬畏,更是对企业和个人长远发展的智慧投资,它构建了双方信任合作的基石,确保了各自的合法权益在阳光下得到保障。