兼职员工效率低磨洋工,怎么办才有效提升激励?

兼职员工的“磨洋工”现象,是许多管理者心中挥之不去的痛。它不像明显的违纪行为,却像一种慢性病,悄无声息地侵蚀着团队的效率与士气。许多管理者习惯于将问题归咎于员工个人素质,认为他们缺乏责任心、天性懒惰。然而,这种简单粗暴的归因方式,恰恰掩盖了管理层面深层次的系统性问题。要真正破解兼职员工效率低下的困局,我们必须摒弃“监工思维”,从根源上探寻其行为背后的动因,并构建一套与之匹配的、人性化的激励与管理体系。

首先,我们需要精准解构“磨洋工”的心理诱因。兼职员工与企业在关系本质上就存在一种天然的疏离感。他们是“局外人”,而非“自己人”。这种身份认知直接导致了三大核心心理缺失:归属感的缺失、价值感的模糊以及成长感的虚无。 归属感的缺失意味着他们不会自发地将团队目标内化为个人目标,对团队的荣誉感和责任感自然较弱。价值感的模糊则体现在他们不清楚自己日复一日的重复劳动究竟在整个商业链条中扮演何种角色,看不到工作的意义,就容易陷入“当一天和尚撞一天钟”的机械状态。而成长感的虚无则是最致命的,对于绝大多数兼职者而言,这份工作似乎只是一个临时的“跳板”或赚取零花钱的手段,他们看不到任何技能提升或职业发展的路径,自然也就缺乏投入额外精力的内在驱动力。因此,任何有效的激励策略,都必须围绕这三大心理需求展开,而非仅仅停留在物质奖惩的表层。

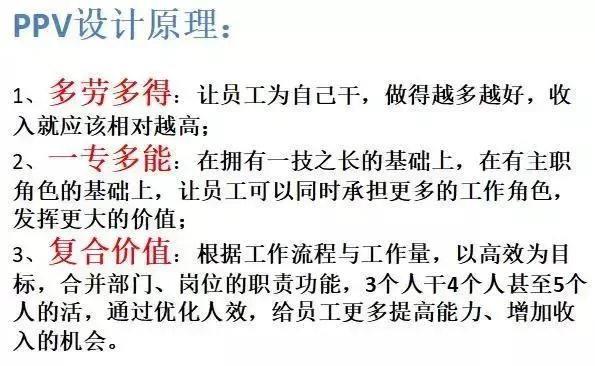

那么,如何有效激励兼职员工,让他们从“要我做”转变为“我要做”?核心在于重塑激励结构,实现从单一薪酬驱动到多元价值驱动的升级。薪酬激励固然是基础,但它的设计必须更具“智慧”。 传统的固定时薪制是催生“磨洋工”的温床,因为它只衡量“时长”,不考量“成效”。我们可以引入更具动态性的薪酬模式,例如“阶梯式计件工资”或“基础时薪+绩效奖金”的组合。以零售业的兼职导购为例,除了基础时薪,可以设置销售额、客单价、顾客好评率等多维度绩效指标,每一档的达成都能即时兑现额外奖励。这种设计让员工的努力与回报之间建立起清晰、可见的关联,将“磨洋工”的时间成本转化为“多劳多得”的收益预期。更进一步,可以设立“即时激励”机制,比如员工完成一项棘手的任务或收到一次客户的高度赞扬时,管理者可以当场给予一个“即时红包”或小礼品。这种突如其来的、非程序化的奖励,其心理激励效果远超月底发放的固定奖金,因为它传递出一种“你的努力被时刻看见”的强烈信号。

然而,仅靠金钱的杠杆是远远不够的。对于兼职员工而言,非物质激励的“艺术”往往能起到四两拨千斤的奇效。首当其冲的,是给予发自内心的认可与尊重。 管理者需要学会“看见”每一位兼职员工的贡献。在晨会或周会上,公开表扬某位兼职员工的突出表现;在团队群里,点名感谢一位员工加班加点的付出;甚至只是一个路过工位时的点头微笑和一句“辛苦了”,都能极大地满足他们的被尊重感。这种精神层面的滋养,成本极低,却能有效地拉近心理距离,修补归属感的裂痕。其次,是“赋能与授权”。不要把兼职员工当作只会执行简单指令的“工具人”。可以尝试将一些微小但完整的工作模块交给他们负责,比如让他们独立策划一次小型的店内促销活动,或者负责管理某个社交媒体账号的日常互动。当一个人对自己的工作拥有一定的自主权和掌控感时,他的责任心和创造力会被瞬间激发。这不仅能提升工作效率,更能让他们在实践中获得宝贵的成就感。

构建融入感,是避免兼职员工“摸鱼”的长期治本之策。企业需要主动打破全职与兼职之间的无形壁垒。一个精心设计的入职流程是建立融入感的第一步。 不要只是简单地发个工牌、讲几句规章制度就了事。带他们参观整个工作环境,向他们介绍团队里的每一位同事,最重要的是,花十分钟时间,生动地讲述公司的发展愿景、产品理念以及他们所在岗位的价值和意义。让他们明白,他们不是螺丝钉,而是这幅宏伟蓝图上不可或缺的一笔。在日常管理中,要有意识地让兼职员工参与到团队的集体活动中来,无论是午餐闲聊、下午茶分享还是团建拓展。这些非正式的交流是建立情感连接的最佳桥梁。此外,可以推行“伙伴制度”,为每一位新入职的兼职员工指定一位友善的、经验丰富的全职员工作为其“导师”,在工作上给予指导,在生活上提供帮助。这种“一对一”的关怀,能迅速消除新人的陌生感和不安感,让他们更快地融入团队文化。

最后,管理者自身的角色转变至关重要。要从一名严格的“监工”,进化为一名敏锐的“教练”和有温度的“服务者”。监工的眼睛里只看得到员工的错误和懈怠,而教练的眼睛里看到的则是员工的潜力和成长空间。这意味着管理者需要投入更多的时间和精力去观察、沟通和了解每一位兼职员工的特点和诉求。对于有上进心的员工,要主动为他们提供学习和培训的机会,甚至可以探讨将其转为全职的可能性,为他们描绘一个看得见的未来。对于性格内向但工作踏实的员工,则要给予更多的鼓励和支持,保护他们的工作热情。当管理者真正将激励兼职员工视为一项创造价值的管理工作,而非一项充满摩擦的管理负担时,整个团队的氛围和效能才会发生质的飞跃。最终,你会发现,那些曾经“磨洋工”的员工,同样可以爆发出惊人的能量,成为企业灵活用工体系中一支值得信赖、充满活力的生力军。