兼职工伤怎么处理,兼职受伤赔偿该找谁负责?

当你在一份兼职工作中不慎受伤,最初的惊慌、疼痛与无助感过后,一个更为现实和严峻的问题便会迅速浮出水面:这事儿到底该算谁的?我的损失由谁承担?这个问题,远比表面看起来要复杂。它不仅关系到你的切身利益,更触及了我国劳动法律体系中关于“非全日制用工”这一特殊形态的核心规定。许多人,包括一些用工单位在内,都存在着“兼职不算正式工,受伤了只能自认倒霉”的误区。然而,法律的天平,并非如此倾斜。

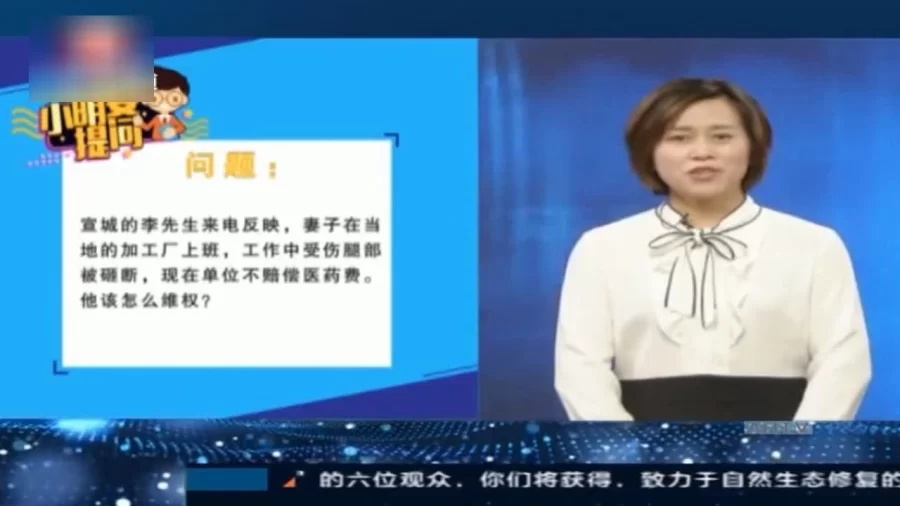

首先,我们需要厘清一个根本性的法律概念:事实劳动关系。这是决定你能否获得工伤赔偿的基石。很多人认为,没有签正式的劳动合同,就不存在劳动关系,自然也就谈不上工伤。这是一个极其危险的误解。根据我国相关法律规定,判断劳动关系是否存在,并不仅仅依据一纸合同,而是看双方是否具备了劳动关系的实质要件。具体而言,如果用工单位对你进行日常管理、规定工作时间与任务、向你支付劳动报酬,那么即使没有书面合同,你们之间也构成了事实上的劳动关系。绝大多数的兼职,如餐厅服务员、超市理货员、快递分拣员等,都属于法律意义上的“非全日制用工”,它本身就是劳动关系的一种法定形式,受到《劳动合同法》的保护。因此,一旦在这种工作状态下受伤,你完全有权利主张工伤待遇。那么,这口“锅”究竟该由谁来背?答案很明确:用人单位。只要你是在工作时间、工作场所,因履行工作职责而受到事故伤害,无论合同形式如何,用人单位都负有不可推卸的责任。

明确了责任主体,下一个棘手的问题便是:兼职没有合同工伤怎么办?这或许是大多数兼职者最担心的场景。没有白纸黑字的合同,感觉就像赤手空拳,维权之路似乎遥遥无期。但请记住,没有合同不等于没有证据。法律讲究的是证据链,你需要做的,就是冷静下来,尽可能搜集和保存一切能够证明你在此工作的证据。这些证据可以包括:工资支付记录,无论是银行转账、微信还是支付宝的备注里,如果含有“工资”、“报酬”等字样,都是强有力的证据;工作证、门禁卡、工服等能够标识你身份的物品;与管理人员沟通工作事宜的聊天记录,如微信、钉钉截图;同事的证人证言,虽然证明力相对较弱,但在形成证据链时能起到关键作用;甚至是你在工作场所拍摄的照片、视频,或任何带有公司LOGO的文件。这些零散的碎片,拼接起来就能勾勒出你作为兼职员工工作的完整图景,成为你向劳动部门申请工伤认定、向用人单位主张赔偿的有力武器。这个过程或许繁琐,但每一步都是在为你自己的权益铺路。

当证据准备就绪,接下来就是具体的维权流程和赔偿标准。对于非全日制用工工伤赔偿标准,国家有着明确的规定,其核心原则是与全日制员工“同工同酬”,在工伤待遇上基本保持一致。整个流程通常分为三步走:第一步是工伤认定。这是所有后续赔偿的前提。你需要自事故伤害发生之日起一年内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。如果用人单位不配合,你可以自行申请,提交你搜集到的所有证据。第二步是劳动能力鉴定。工伤认定下来后,如果伤情稳定但仍存在残疾、影响劳动能力,你需要向市级劳动能力鉴定委员会申请鉴定,确定伤残等级。这个等级直接决定了你能获得多少赔偿。第三步是计算与主张赔偿。根据伤残等级,你可以获得包括医疗费、停工留薪期工资、一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金等一系列赔偿。值得一提的是,非全日制用工单位同样需要为你缴纳工伤保险,这是法律的强制性规定。如果单位没有缴纳,那么本应由工伤保险基金支付的各项费用,将全部转由该用人单位承担。这在某种程度上,也加重了用人单位的违法成本,倒逼其规范用工行为。

最后,我们不得不关注一个特殊群体:学生兼职受伤赔偿问题。这类情况的处理相对更为复杂,需要区分具体情况。如果在校学生利用课余、假期时间从事兼职,并且已经年满16周岁,其工作性质符合劳动关系的特征,那么他们同样受到《劳动法》的保护,受伤后应按照工伤流程处理。然而,如果学生是按照学校的教学计划安排到单位进行“实习”,那么其与单位之间建立的通常不是劳动关系,而是实习关系。在这种情况下,学生在实习期间受伤,一般不适用《工伤保险条例》,而是主要依据《民法典》中的侵权责任相关规定来处理。也就是说,需要看实习单位对学生受伤是否存在过错,比如是否提供了必要的安全生产条件、是否进行了充分的安全培训等。同时,学校作为实习的组织方,也可能需要承担相应的补充责任。因此,学生在寻找兼职或实习机会时,务必明确自己的身份和工作性质,最好能与对方签订书面协议,约定清楚权利义务,尤其是安全保障方面的条款,这既是对自己的保护,也是避免未来纠纷的明智之举。

兼职工伤的处理,是一场考验智慧、耐心与勇气的博弈。它要求你在受伤后迅速从情绪中抽离,理清法律关系,固定关键证据,并勇敢地拿起法律武器。这条路或许不会一帆风顺,但法律的框架已经为你搭建了坚实的舞台。了解规则,善用规则,是每一位劳动者的必修课。你的权益不会自动降临,它需要你主动去争取和维护。在法律的保护下,任何形式的劳动都应被尊重,任何因工而受的伤痛都应得到公正的对待。