兼职法定节假日有三倍工资吗?没给算违法吗?

在探讨兼职法定节假日薪酬问题时,我们必须首先明确一个核心概念:法律意义上的“兼职”通常指“非全日制用工”。根据我国《劳动合同法》第六十八条的定义,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。只有在这种法律框架下,我们才能精准地适用节假日薪酬规定。 那么,当法定节假日与这种灵活的用工模式相遇时,三倍工资的规则是否依然适用?答案是肯定的,但其适用前提和计算方式有其特殊性,需要我们进行细致的剖析。

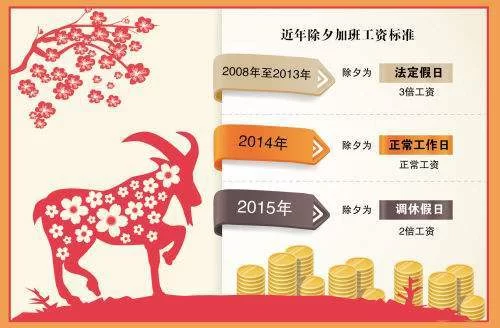

首先,关于法定节假日加班支付不低于工资百分之三百的报酬,这一规定源于《中华人民共和国劳动法》第四十四条。该条款具有普适性,并未将非全日制用工排除在外。这意味着,无论是全日制员工还是非全日制兼职人员,只要在法定节假日(如国庆节、春节等)提供了正常劳动,用人单位都应当支付不低于其本人日或小时工资基数300%的工资报酬。这一点至关重要,它确立了兼职人员在法定节假日享有与正式员工同等的薪酬权利的法律基础。 任何以“兼职”为名,规避或拒绝支付法定节假日三倍工资的行为,都直接违反了法律的强制性规定,构成违法。

接下来,我们必须厘清一个关键问题:这个“工资基数”该如何确定?对于全日制员工,计算相对明确,通常依据劳动合同约定的工资或月平均工资进行折算。但对于非全日制用工,其核心特征就是“以小时计酬”。因此,其法定节假日加班费的计算基准就是双方约定的小时工资标准。如果劳动合同中明确约定了小时工资,那么计算公式就非常清晰:节假日加班费 = 约定小时工资 × 加班小时数 × 300%。例如,某兼职人员约定小时工资为30元,在国庆节当天工作了5小时,那么其应得的工资报酬为 30元/小时 × 5小时 × 300% = 450元。这里需要强调的是,这450元是法定节假日当天的全部工资,而非在原工资基础上额外支付200%。实践中,一些雇主会错误地理解为“支付原工资再加两倍”,这种理解是错误的,法律规定的“不低于工资的百分之三百”指的是当天的总报酬应达到三倍标准。

然而,现实情况往往更为复杂。如果双方没有明确约定小时工资,或者约定的小时工资低于当地政府规定的最低小时工资标准,又该如何处理?此时,法律的天平会向劳动者倾斜。根据《劳动合同法》和相关规定,非全日制用工的劳动报酬不得低于用人单位所在地人民政府规定的最低小时工资标准。因此,在约定不明或约定标准过低的情况下,应以当地最低小时工资作为计算基数。例如,某地最低小时工资标准为22元,即便雇主与兼职人员约定的小时工资仅为20元,在计算法定节假日加班费时,也必须以22元为基数进行计算,即 22元/小时 × 加班小时数 × 300%。这体现了法律对弱势方劳动者的保护,确保其基本权益不受侵害。

那么,当雇主明确拒绝支付法定节假日三倍工资时,兼职人员应当如何有效维权?维权路径需要清晰且有序。第一步,也是最优先的选择,是与用人单位进行友好协商。劳动者可以主动拿出相关法律条文,如《劳动法》第四十四条,向雇主阐明法律规定,争取通过沟通解决问题。这不仅能快速解决纠纷,也能避免双方关系的彻底破裂。如果协商不成,第二步便是向用人单位所在地的劳动保障监察机构进行投诉举报。劳动者可以拨打全国统一的劳动保障监察热线12333,或直接前往当地劳动监察大队进行现场投诉。劳动监察部门有权对用人单位进行调查,并责令其限期支付拖欠的工资报酬。这是最具行政效力的维权手段之一。如果行政途径无法解决问题,或者劳动者希望获得更具法律效力的裁决,第三步就是申请劳动争议仲裁。需要注意的是,申请劳动仲裁需要证明双方存在劳动关系。对于兼职人员而言,可以收集的证据包括:载有工作内容的聊天记录、工作排班表、工资支付凭证(如银行转账记录、微信/支付宝转账截图)、工牌、同事的证人证言等。一旦仲裁委员会裁定用人单位应支付加班费,而对方拒不履行,劳动者可向人民法院申请强制执行。

我们还需警惕一种“伪兼职”的灰色地带,即名为“非全日制用工”,实为“劳务关系”或“承揽关系”。一些平台或企业为了规避用工责任,会将本应建立劳动关系的岗位包装成“合作”、“项目”等形式。在这种情况下,双方建立的不是劳动关系,而是平等的民事关系,那么《劳动法》关于加班费的规定便不直接适用,薪酬标准主要依据双方签订的民事合同约定。判断的核心在于人身隶属性:劳动者是否需要遵守用人单位的规章制度,是否接受其管理和指挥,工作内容是否是用人单位业务的组成部分。 如果答案是肯定的,那么即便合同名称写的是“合作协议”,在司法实践中也可能被认定为事实劳动关系。因此,兼职人员在开始工作前,务必明确自己的用工性质,并尽可能签订权责清晰的书面协议。

最后,我们必须认识到,随着零工经济的蓬勃发展,非全日制用工的形态日益多样,相关的劳动争议也呈现出上升趋势。对于劳动者而言,提升自身的法律意识是保护自身权益的第一道防线。在入职前就主动询问并确认法定节假日的薪酬标准,将其白纸黑字写入协议,远比事后维权要省时省力。对于用人单位而言,遵守劳动法规不仅是法律义务,更是建立稳定、高效团队,塑造良好企业声誉的基石。试图通过克扣加班费来降低成本,最终将面临法律的制裁和人才的流失。法律的尊严在于执行,每一位劳动者用行动捍卫自己的合法报酬权,都是在推动整个社会用工环境向更公平、更健康的方向发展。你的每一次依法争取,不仅是为了个人的切身利益,也是在为构建一个尊重劳动、保护劳动的价值体系贡献一份力量。