兼职节假日有三倍工资吗,上班时间有啥规定?

节假日的繁华背后,无数兼职者正坚守在各自的岗位上,为城市的正常运转增添着一份力量。他们心中普遍萦绕着一个核心问题:节假日做兼职,究竟有没有三倍工资?上班时间又受到哪些法律的保护?这个问题看似简单,实则牵涉到中国劳动法中一个非常重要的概念——非全日制用工。要厘清其中的权利与义务,我们必须从法律的定义、实践的差异以及特定群体的特殊性等多个维度进行深度剖析。

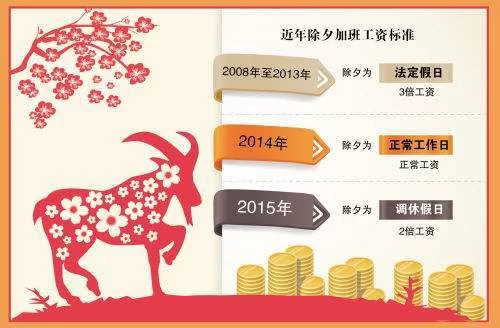

首先,我们需要明确一个根本性的法律界定。我们通常所说的“兼职”,在法律条文中大多被归为“非全日制用工”。根据《中华人民共和国劳动合同法》第六十八条的定义,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。这个定义是理解一切权利与义务的基石。它将兼职与标准的全日制劳动关系清晰地划分开来,也因此决定了其薪酬计算与工时规定的特殊性。那么,回到最初的问题,非全日制用工在法定节假日上班,是否享有三倍工资?答案是肯定的,但实践中存在一些模糊地带需要警惕。劳动法第四十四条明确规定,法定休假日安排劳动者工作的,支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。这条规定并未将非全日制用工排除在外,因此,从法理上讲,兼职者在国庆节、春节这样的法定节假日提供劳动,用人单位支付其不低于300%的工资报酬是法定义务。然而,这里的关键在于“支付不低于”,以及实践中如何界定与执行。很多用人单位会以时薪已经包含了所有风险和补贴为由,试图规避节假日加班费。这就要求兼职者在入职前,必须与雇主就薪酬构成进行明确约定,并尽量以书面形式固定下来,这是维权的第一道防线。

接下来,我们必须严格区分周末兼职和法定节假日的区别,这是实践中最容易产生混淆的地方。很多人想当然地认为,只要是休息日上班就应该算加班,就应该有额外的报酬。但对于非全日制用工而言,情况并非如此。法律意义上的“加班费”主要针对全日制员工超出标准工时的工作。对于兼职者,其工作模式本身就具有灵活性。周末(通常是周六、周日)属于公休日,而非法定节假日。在公休日,非全日制用工提供劳动,应按照双方事先约定的时薪标准正常计算工资,法律并未强制规定必须支付额外的加班费。除非双方的劳动合同中有明确约定,否则用人单位没有义务为周末兼职支付额外费用。这一点与法定节假日的强制性规定形成了鲜明对比。例如,小王在一家餐厅做兼职,约定时薪为25元。他在某个周六工作了4小时,应得工资为100元。但如果他在10月1日(国庆节法定假日)工作了4小时,那么他当天的工资计算基数应该是25元/小时,而用人单位需要支付给他的总额则不应低于25元/小时 × 4小时 × 300% = 300元。这个区别至关重要,是每个兼职者都必须了然于胸的知识。

除了薪酬,兼职加班时间法律上限同样是保障劳动者身心健康的重要防线。法律对非全日制用工的工作时间有明确的限制,即“平均每日不超过四小时,每周累计不超过二十四小时”。这条规定是强制性规定,旨在防止用人单位以“兼职”之名,行“全日制”之实,从而规避应为全日制员工缴纳社保等法定义务。如果用人单位长期安排兼职者超时工作,比如每天工作6小时以上,每周工作超过30小时,那么这种用工性质就可能发生转变,在法律上可能被认定为事实上的全日制劳动关系。一旦被认定,用人单位就需要承担起全日制雇主的所有责任,包括签订书面劳动合同、缴纳社会保险等。因此,对于兼职者而言,记录好自己的工作时间不仅是为了计算薪酬,更是为了保护自己不被过度“压榨”。如果遇到要求超时工作的情况,应该勇于与雇主沟通,明确法律的边界。

一个不容忽视的特殊群体是学生兼职。那么,学生兼职节假日工资是否有保障?这个问题更为复杂。在校学生利用课余时间打工,其法律关系通常不被认定为劳动关系,而是属于劳务关系或雇佣关系。这意味着《劳动合同法》对他们的直接保护力度相对较弱。他们的权益更多依赖于《民法典》中的合同编来调整。因此,对于学生兼职者来说,一份权责清晰的劳务协议或书面约定就显得尤为重要。协议中必须明确工作内容、薪酬标准、支付方式以及最重要的——节假日工作的薪酬计算方式。由于缺乏劳动法的直接强制规定,如果协议中没有约定节假日三倍工资,那么学生在节假日的报酬就可能只能拿到约定的时薪,维权难度也会相应增大。所以,学生在寻找兼职时,不能只盯着时薪高低,更要仔细阅读协议条款,主动询问并争取将节假日薪酬标准白纸黑字地写下来,这是保护自己最有效的方式。

面对这些复杂的规则和潜在的风险,兼职者应该如何做才能确保自己的权益不受侵害?核心在于“证据意识”。无论是与雇主的聊天记录、打卡记录、工资转账凭证,还是任何形式的书面约定,都可能成为维权时的关键证据链条。在入职前,多问一句“法定节假日工资怎么算”,并要求对方明确回复,这并非不信任,而是对自己劳动的尊重。当遇到权益受损的情况时,可以先尝试与用人单位协商解决。如果协商不成,可以向当地的劳动监察部门进行投诉举报,或者寻求法律援助。法律的条文是冰冷的,但劳动者的权益应是温热的。了解规则,不是为了对抗,而是为了在规则的框架内,让自己的每一份辛勤付出都能获得公平、合法的回报。在一个日益规范的就业市场里,每一位劳动者,无论其用工形式如何,都值得被尊重和保护。