兼职解除算不算劳动关系解除,需签解除协议吗?

在探讨兼职解除的性质与程序时,我们必须首先穿透表象,触及法律层面的核心辨析:这段“兼职”关系,究竟是否属于《劳动合同法》所调整的劳动关系?这一判断,直接决定了后续解除行为的法律定性、程序要求乃至经济后果。现实中的“兼职”一词,在法律语境下可能被解读为两种截然不同的关系:一是符合“非全日制用工”标准的劳动关系;二是纯粹的民事劳务关系。厘清这二者间的界限,是理解一切解除问题的逻辑起点。

认定兼职是否构成劳动关系,主要依据的是原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》中所确立的“三要素”标准:其一,用人单位和劳动者是否符合法律、法规规定的主体资格;其二,用人单位依法制定的各项劳动规章制度是否适用于劳动者,劳动者是否受用人单位的劳动管理,从事用人单位安排的有报酬的劳动,即体现为人格从属性;其三,劳动者提供的劳动是否是用人单位业务的组成部分,即体现为经济与组织从属性。当一位兼职人员需要遵守公司的考勤制度、服从工作安排、其工作内容是公司主营业务的一部分,并以此获取相对固定的报酬时,即便其工作时间未达到全日制标准,也极有可能被认定为事实上的“非全日制用工”。反之,若兼职工作自主性强,例如一次性完成某个设计、翻译特定文稿,工作时间自由,不纳入公司日常管理体系,则更倾向于被认定为民事劳务关系,受《民法典》合同编的调整。

一旦确认兼职关系属于“非全日制用工”,其解除规定便展现出与标准劳动关系(即全日制用工)的显著差异。根据《劳动合同法》第七十一条的规定,“非全日制用工双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工。终止用工,用人单位不向劳动者支付经济补偿。”这条规定赋予了非全日制用工极高的灵活性。这意味着,从法律层面看,无论是兼职员工还是用人单位,均享有无因解除权,只需履行“通知”义务即可,且该通知的形式并未被限定为书面,口头通知在法律上同样有效。 那么,这是否意味着“兼职解除需要签协议吗”这个问题的答案就必然是否定的?不尽然。法律赋予了最低限度的自由,但聪明的实践者往往会选择超越这个最低标准,以追求更高的确定性。

从风险防范和证据留存的角度考量,签署一份简单的书面解除确认文件,即便不是法律强制要求的“解除协议”,也是一种极具价值的商业实践。试想,口头通知虽便捷,但一旦发生争议,如何证明通知已送达?如何确认终止的具体日期?如何明确最终薪酬的结算数额与支付时间?这些都是潜在的纠纷引爆点。一份内容简明扼要的《兼职工作终止确认书》或《解除确认函》,能够清晰地记录双方合意,载明劳动关系(或劳务关系)于某年某月某日正式终止,以及工资、报销等款项已结清的事实。这份文件并非复杂的法律合同,其核心价值在于“闭环”和“留痕”,它能为双方提供一份免于日后记忆模糊或恶意反悔的“护身符”。因此,虽然法律不强制,但从实践理性出发,签署一份书面的解除确认,是规避潜在法律风险、保障双方权益的明智之举。

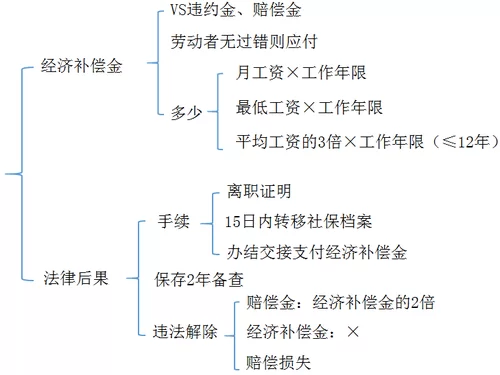

将非全日制用工的解除与正式员工(全日制用工)的解除进行对比,其区别更加一目了然。首先,在解除通知上,正式员工单方解除需提前三十日书面通知,试用期则需提前三日;而非全日制用工则可随时通知,无提前期要求。其次,在解除理由上,用人单位单方解除与正式员工的劳动关系,必须符合《劳动合同法》第三十九条(过失性辞退)、第四十条(非过失性辞退)或第四十一条(经济性裁员)的法定情形,否则构成违法解除,需承担赔偿金责任;而用人单位终止非全日制用工则无需任何法定理由,这是法律为平衡用工灵活性而做出的特殊安排。再次,也是最关键的经济补偿问题,正式员工在多数无过错性解除(如依据第四十条)或经济性裁员中,依法享有经济补偿金;而非全日制用工的终止,法律明确规定用人单位无需支付经济补偿。当然,这并非绝对,如果双方在兼职协议中明确约定了离职补偿,且该约定不违反法律强制性规定,那么应尊重契约精神,按约履行。

最后,我们必须再次回到那个根本性的问题上:兼职解除有经济补偿吗?对于被认定为“非全日制用工”的兼职,答案通常是否定的,其法律依据正是《劳动合同法》第七十一条。然而,法律世界从不缺乏例外与特例。如果用人单位在终止用工时存在违法行为,例如兼职员工正在休产假、医疗期等法律规定的特殊保护期内,此时强行终止,就可能被认定为违法解除,即便是非全日制用工,劳动者也有权主张赔偿金。此外,对于那些被界定为“民事劳务关系”的兼职,是否有“补偿”则完全取决于双方签订的《劳务合同》如何约定。如果合同中规定了如“无故提前解约需支付违约金”或“服务满一定期限给予奖励”等条款,那么就应按照合同约定执行。因此,不能一概而论地说兼职解除绝对没有补偿,而应回归关系本质与合同约定本身。

处理兼职解除事宜,本质上是一场在法律框架与商业现实之间的平衡艺术。它考验着用人单位的管理智慧,也关乎兼职人员的权益认知。无论是寻求灵活用工的企业,还是希望通过兼职增加收入的个人,都应当摒弃“兼职=随意”的模糊观念,树立起一种“契约精神高于最低法律线”的自觉。 一份清晰的入职约定,一次坦诚的离职沟通,一张简单的书面确认,这些看似微不足道的动作,恰恰是构建健康、可持续的兼职生态所必需的基石,它能让灵活的用工模式行稳致远,让每一次开始与结束都显得体面而有序。