兼职该签劳务协议,离职没合同能要赔偿吗?

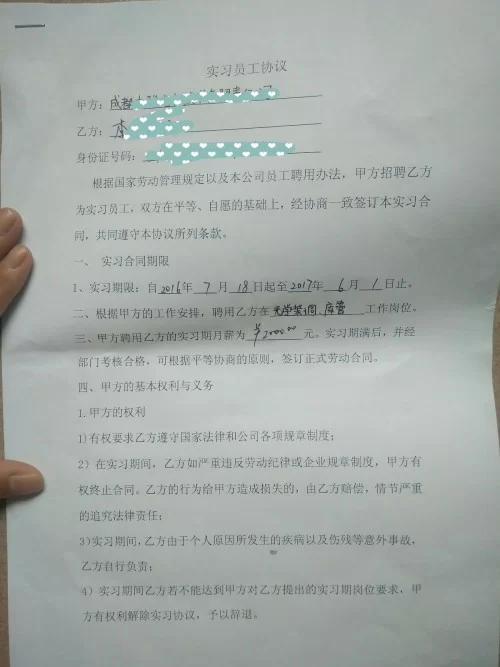

要理解这一切,必须划清一道关键的法律界限:劳务协议与劳动合同区别。这是所有讨论的基石。劳动合同,受《劳动法》与《劳动合同法》的调整,其主体间具有人身与经济上的从属性,劳动者接受用人单位的管理、指挥和监督。在这种关系下,法律为劳动者提供了强有力的保护,包括强制缴纳社保、带薪休假、以及法定情形下的经济补偿金(如N+1)。而劳务协议,本质上是《民法典》框架下的一种民事合同,双方主体地位平等,一方提供约定的劳务,另一方支付报酬。它更侧重于结果的交付,而非过程的管理。绝大多数的兼职、临时用工、项目合作,都属于劳务关系范畴。正是这一根本性的差异,决定了兼职人员在离职时,无法直接套用《劳动合同法》中关于经济补偿金的规定。因此,当一位兼职人员在没有签订协议的情况下离职,他/她寻求赔偿的法律依据,并非《劳动合同法》,而是《民法典》中关于合同违约的相关规定。

既然法律依据不同,那么在没有书面协议的情况下,如何启动维权程序?关键在于事实劳务关系如何认定。法律并不唯“纸”论。即便没有签署书面协议,只要能提供足够证据,证明双方确实存在劳务服务的合意与事实,法院或劳动仲裁机构就会认可这段“事实劳务关系”的法律效力。这就要求兼职人员具备极强的证据意识。那么,哪些证据可以作为有力支撑?首先,银行转账记录或支付凭证是核心证据,特别是备注中明确写有“工资”、“报酬”、“项目款”等字样的流水。其次,聊天记录具有不可替代的作用,无论是微信、QQ还是钉钉,其中包含的工作安排、任务沟通、成果提交、报酬确认等内容,都能串联起服务提供的过程。再次,电子邮件往来、工作产出的交付物(如设计稿、文案、代码)、甚至公司的内部系统账号、门禁记录、同事的证言等,都可以构建一个完整的证据链。证明事实劳务关系的过程,本质上是“还原”双方合作全貌的过程,证据链的完整性和说服力,直接决定了维权的天平向哪方倾斜。

认定了事实劳务关系之后,我们回到最核心的问题:能要到什么样的“赔偿”?这需要分情况讨论。第一种情况是主动辞职。在劳务关系中,提供劳务一方通常可以随时解除服务关系,除非协议中对此有特别约定(例如需要提前通知)。因此,如果是兼职人员因个人原因主动离职,原则上很难向对方主张任何形式的“赔偿”。第二种情况,也是争议最多的情况,是兼职被辞退的经济补偿问题。如果公司方无正当理由单方面终止合作,这就构成了对事实劳务协议的违约。此时,兼职人员可以主张的并非《劳动合同法》意义上的“经济补偿金”,而是违约赔偿。赔偿的金额如何计算?原则上,是弥补因对方违约给自己造成的实际损失。例如,双方口头约定了一个为期三个月的项目,每月报酬3000元。履行一个月后,公司无故解约,那么兼职人员可以主张的赔偿就可能是剩下两个月的预期报酬,即6000元。当然,兼职人员也需要举证证明自己有能力履行完剩余的合同,并且已经为此付出了准备成本。这种赔偿,其法律逻辑是基于“填平原则”,即让守约方的状态恢复到合同未被违约时的程度,这与带有社会法属性、倾向于保护劳动者的经济补偿金有着本质区别。

此外,我们必须正视口头兼职协议法律效力的问题。口头协议,在法律上同样被视为一种有效的合同形式,其效力与书面协议并无二致。然而,口头协议最大的“软肋”在于举证困难。一旦发生纠纷,双方各执一词,如果没有其他证据佐证,口头约定的内容(如报酬标准、工作期限、违约责任)就很难被采信。这也是为什么我们始终强调,即便只是一份简单的、通过邮件确认的“工作说明”,其价值也远胜于口头约定。因此,对于所有兼职从业者而言,与其在事后为兼职没签劳务协议离职赔偿而奔走,不如在事前就将风险降到最低。

最后,给所有投身于兼职领域的朋友一些切实的建议。第一,“协议”意识先行。无论多么临时或短期的工作,都要主动要求签署一份书面劳务协议。哪怕只有一页纸,也应明确服务内容、报酬标准、支付方式与时间、合作期限以及解约条件。这是保护自己最坚实的盾牌。第二,“证据”习惯随身。养成保留一切与工作相关的电子记录的习惯,定期整理聊天记录和转账凭证。这并非不信任,而是现代职场人的专业素养。第三,“沟通”确认留痕。对于重要的口头沟通,如确认工作范围或调整薪酬,尽量在事后通过微信、短信或邮件等书面形式向对方进行二次确认,形成书面记录。在零工经济日益兴盛的今天,劳动形式变得更加灵活,但这不应成为劳动者权益保障的洼地。一份清晰的协议,一份完整的证据,是我们对自己劳动价值最基本的尊重与捍卫。与其在纠纷的泥潭中艰难求索,不如在合作之初,就用理性和规则,为自己的辛勤付出筑起一道坚固的防线。