哪些工作不让干兼职,上班没事干能做啥?

当代职场生态中,存在一个颇具矛盾的群体:他们的工作强度不大,时常面临“上班没事干”的窘境。这份看似令人艳羡的清闲,背后却往往伴随着收入的瓶颈与职业发展的焦虑。当“副业刚需”成为社会共识,这部分职场人自然开始思考:我的岗位是否属于禁止兼职的职业类型?在法律与公司制度的框架内,上班没事干可以做什么副业?这不仅是一个时间管理问题,更是一道关乎职业伦理与个人发展的复杂考题。

首先,我们必须清晰地划定那条不可逾越的红线。哪些职业被严格限制乃至禁止从事兼职?首当其冲的便是公务员与参照公务员法管理的事业单位人员。依据《中华人民共和国公务员法》等相关事业单位兼职管理规定,这类人员不得从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务。其核心逻辑在于公权力的不可交易性,严防利用职权或职务影响为个人谋取私利,即所谓的“利益冲突”。同样,在国有企业,尤其是涉及国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域,员工兼职也受到极为严苛的管控。这不仅关乎商业机密的保护,更涉及国企员工副业合规性的严肃问题。许多员工在入职时便会签署竞业限制协议,明确禁止在离职后一定期限内,到与本公司有直接竞争关系的企业任职,在职期间的兼职行为自然更在禁止之列。此外,金融行业从业人员、涉密单位工作人员以及部分媒体记者等,因其岗位的特殊性,也普遍被纳入禁止或严格限制兼职的范畴。理解这些限制,并非意味着发展的终结,而是为了寻找更安全、更合规的增值路径。

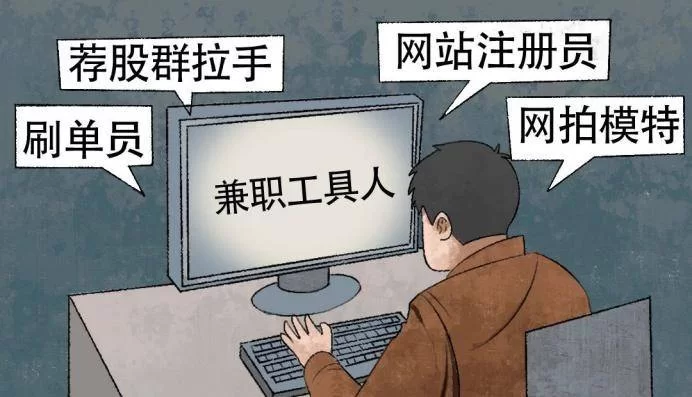

那么,对于那些身处“非禁区”,工作确实存在大量碎片化时间的职场人而言,如何安全有效地利用这段“上班没事干”的时光呢?首要原则是“物理隔离与精神独立”。这意味着,所有副业活动或个人发展行为,必须严格在个人时间、使用个人设备、通过个人网络进行,绝不能占用公司的任何资源,包括但不限于电脑、网络、办公用品乃至工作时间本身。在此基础上,我们可以探索三大方向。第一是知识与技能的深度变现。如果你是设计师、程序员、文案策划、外语人才,那么利用专业所长,在各大平台承接远程项目,是最高效的路径。这种方式不仅能带来直接收入,更能反哺主业,让你的专业技能保持市场敏锐度。第二是轻资产的投资理财。对于金融、经济有一定兴趣和认知的人,可以利用这段清闲时间深入研究市场,学习投资理论,进行个人的资产配置。这需要极强的自律与风险意识,但它是一种“不动声色”的财富增长方式,且几乎不与本职工作产生冲突。第三,也是最被推崇的,是进行系统性的工作清闲时间自我提升。这并非简单的“摸鱼充电”,而是一种战略性的个人投资。你可以系统地学习一项未来可能用得到的新技能,如数据分析、人工智能应用;可以深耕自己的专业领域,考取行业内含金量高的资格证书;也可以广泛涉猎,构建跨学科的知识体系,为未来的职业转型或跃升积蓄能量。

在选择具体路径时,必须时刻将“合规性”置于首位。例如,对于身处国企的员工,即便岗位不涉密,在选择副业时也需审慎评估其是否与公司业务存在潜在竞争关系。一个典型的例子,某汽车品牌的员工,若私下为竞争对手提供市场咨询服务,即便未使用任何公司资源,其行为也已触碰了职业道德的红线。对于事业单位人员,其兼职的范畴更是被严格限定在经批准的教学、科研、咨询服务等非营利性活动内,且收入必须按规定上缴。因此,在行动之前,仔细研读劳动合同、员工手册,甚至咨询公司法务或人力资源部门,是规避风险最稳妥的一步。这并非胆小怕事,而是成熟的职业素养体现。清晰的边界感,恰恰是个人自由最大化的保障。

更进一步看,我们或许应该重新审视“上班没事干”这一状态本身。它不应仅仅是填充时间的背景板,而应被视为一种宝贵的“战略留白”。在这段留白里,我们面临的真正选择,并非“做副业”或“摸鱼”的二元对立,而是“短期收益”与“长期价值”的权衡。一个追求短期现金流的员工,可能会选择接零散的设计单;一个着眼于长期发展的员工,则可能选择系统学习编程语言。两者没有绝对的对错,却指向了截然不同的未来。真正聪明的职场人,懂得如何将这段时间的利用,与自己的职业生涯规划深度绑定。如果你的目标是成为行业专家,那么这段时间就应该用来阅读顶尖期刊、研究前沿案例;如果你的目标是未来创业,那么这段时间就应该用来打磨商业计划、构建人脉网络。将“无所事事”转化为“有所预谋”,把被动等待变为主动布局,这才是“工作清闲时间”最核心的价值所在。

最终,关于兼职与清闲时光的讨论,回归到一个本质问题:我们工作的意义是什么?它不仅仅是换取薪水的交易,更是我们实现自我价值、构建社会身份的重要场域。面对一段未被工作填满的时间,我们的选择,折射出我们对未来的期许和对自我的定义。是追求一份额外的收入补贴家用,还是投资一个更强大的自己以应对不确定性?是在规则的边缘试探,还是在合规的框架内游刃有余?这道题没有标准答案,但有高下之分。那些能够清晰认知自身所处的职业环境,审慎评估风险,并最终做出长远价值最大化选择的人,才真正掌握了职场与人生的主动权。他们将工作中的“留白”,活成了一幅精心布局的“作品”。