国企员工主业副业兼顾,真能做到两不误吗?

在“铁饭碗”的稳定与“斜杠青年”的多元诱惑之间,越来越多的国企员工开始探索主业与副业兼顾的可能性。这并非简单的“搞点外快”,而是一场在体制框架内关于个人价值、职业安全与生活边界的复杂博弈。真能做到两不误吗?答案远非简单的“能”或“不能”,它取决于对规则的深刻理解、对自身精力的精确评估,以及一套行之有效的平衡策略。我们必须清醒地认识到,国企的特殊属性决定了这条道路布满了无形的红线与雷区。

首先,探讨国企员工副业,绕不开的核心是国企员工副业规定与国企副业风险与合规问题。与市场化企业不同,国企往往承担着更多的社会责任、掌握着特定的公共资源或涉及国家经济命脉。因此,其员工的行为规范受到远比普通企业更为严格的约束。虽然并非所有国企都明文禁止一切副业,但《中华人民共和国公务员法》中关于“不得从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”的规定,其精神内核深刻影响着国有企事业单位的管理实践。这里的“红线”通常包括:不得利用职务便利为副业谋取利益,例如泄露公司信息、利用客户资源、占用工作时间或设备;不得从事与本职工作存在利益冲突或竞争关系的业务,如市场部员工私下接洽公司潜在客户的同类项目;不得影响本职工作的公正性和廉洁性,例如金融从业者从事民间借贷。违反这些规定,轻则面临通报批评、绩效考核降级,重则可能被解除劳动合同,甚至触及法律,导致职业生涯的毁灭性打击。因此,在开启任何副业之前,第一件事不是寻找项目,而是深入研究本单位的人事管理条例、员工守则乃至相关的党纪国法,明确那道看不见但确实存在的体制内副业的边界。

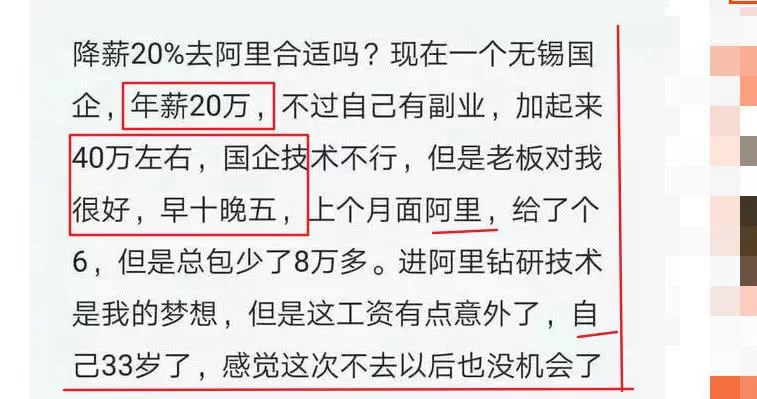

即便在合规的框架内,实现“两不误”的第二个巨大挑战,来自于精力与时间的“零和博弈”。很多人对国企工作的想象停留在“一杯茶,一张报,过一天”的刻板印象中,但这早已不符合现实。随着国企改革的深化,绩效考核、项目管理、党建学习、会议汇报等工作占据了员工大量的有效时间。更重要的是,体制内的工作往往伴随着巨大的“情绪劳动”和“关系维护成本”,这些隐性消耗会严重侵蚀个人的认知带宽。下班后,当你拖着被会议和报表掏空的身心,是否还能切换到另一个高效的工作模式?副业看似是8小时之外的延伸,实则是对个人精力储备的极限考验。如果副业挤占了必要的休息、学习和家庭时间,导致主业表现下滑、健康状况亮起红灯、家庭关系紧张,那么这种“兼顾”便失去了意义,演变成了一场双线溃败。因此,一个成熟的职场人必须对自己有清醒的认知:我的精力曲线是怎样的?我目前的主业状态是“游刃有余”还是“疲于奔命”?盲目跟风,只会让自己陷入“主业没搞好,副业做不牢”的窘境。

面对规则与精力的双重约束,“两不误”是否只是一种奢望?并非如此,关键在于一套精密的主业副业平衡策略。这套策略的核心不是“平均分配”,而是“价值互补”与“物理隔离”。第一,选择“轻启动”且“强相关”的副业。所谓“轻启动”,是指对时间、资金投入要求不高,可以碎片化进行的项目,例如知识付费、在线咨询、技能教学等。所谓“强相关”,是指副业能与主业技能形成正向促进,而非恶性竞争。例如,一名技术工程师,可以通过撰写技术博客、制作线上课程来分享专业知识,这既能带来收入,又能深化自身技术理解,甚至反哺主业。一名财务人员,可以提供兼职的税务筹划咨询,这同样是专业能力的延伸。第二,建立严格的“防火墙”机制。在时间上,划定绝对的“主业时间”与“副业时间”,互不侵犯;在空间上,尽量使用独立的设备、网络和办公地点处理副业事务,杜绝任何使用公司资源的可能性;在心理上,进行快速的“角色切换”,避免将副业的焦虑情绪带入主业,也不要让主业的繁琐思维影响副业的创造性。第三,保持动态调整与优先级排序。主业是“1”,副业是“0”,没有了主业的稳定,副业再成功也失去了根基。当主业任务繁重、关键项目攻坚时期,必须果断暂停或缩减副业投入。这种灵活性,是确保主业不受冲击的底线。

更深层次地看,国企员工探索副业,其价值不应仅仅用金钱来衡量。在合规与平衡的前提下,副业更像是一个个人发展的“试验田”和“避风港”。它为身处稳定但可能略显僵化的体制内员工,提供了一个接触市场、感知变化、锻炼综合能力的窗口。通过副业,你可以学习市场营销、客户沟通、项目管理等在单一岗位上难以系统性掌握的技能,这种能力的多元化本身就是一种极高的价值。同时,在不确定性日益增加的时代,单一的收入来源抗风险能力较弱。一份健康的副业,能够在关键时刻提供一份额外的安全感,成为抵御职业风险的缓冲垫。更重要的是,副业能够满足许多员工在主业中无法实现的价值感和成就感,成为精神上的重要寄托。它证明了“我”的价值,不仅仅取决于单位的评价体系,更能在广阔的市场中得到检验和认可。

最终,国企员工在主业与副业之间寻求的平衡,本质上是一场高度自律的自我管理实验,其成败并非由外界定义,而在于个人能否在体制的规则与个人的追求之间找到那个精妙的动态支点。它要求我们既要抬头看路,深刻理解政策法规的边界,又要低头做事,科学规划自己的精力与时间。成功的“两不误”,并非意味着在两条战线上都做到极致,而是在确保主业根基稳固、不触犯任何规则红线的前提下,为自己的人生开辟出一块可持续生长的价值绿洲,让职业生涯既有稳如磐石的“压舱石”,又有随风起舞的“风帆”。这需要智慧,更需要定力。