在编教师能搞副业吗?业余时间做点啥能赚钱?

关于在职教师兼职的政策解读,其核心精神在于“规范”而非“禁绝”。《中华人民共和国教师法》和《新时代中小学教师职业行为十项准则》等文件,明确划定了几条不可逾越的红线。首先,严禁利用职务之便谋取私利。这意味着任何与学生身份、家长资源、班级管理直接挂钩的营利活动都是绝对禁止的,典型的如组织或参与有偿补课。其次,不得影响正常教育教学工作。这是衡量副业是否可行的根本标准,如果副业占用了大量备课、批改作业、自我提升甚至休息的时间,导致主业主责履行不到位,那么其正当性便不复存在。最后,遵守学校及相关单位的具体规定。不同地区、不同学校可能会有更为细致的管理办法,教师在行动前必须对此有清晰的了解。因此,政策的意图并非将教师束缚在校园之内,而是要求教师在履行好教书育人神圣职责的基础上,进行的任何个人发展都必须清清白白,与本职工作做到公私分明。这道防火墙,既是对教育公平的维护,也是对教师职业声誉的保护。

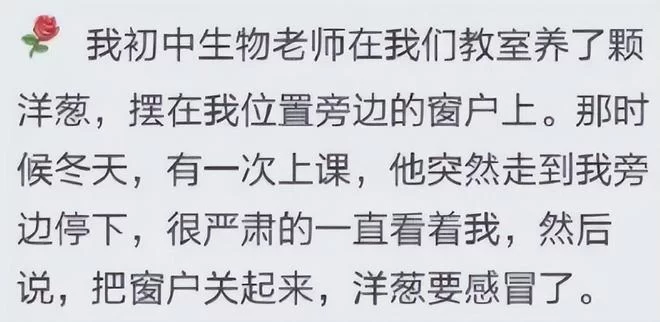

理解了政策的边界,我们便可以更从容地探索教师知识变现的广阔天地。教师最大的财富,并非固定的薪水,而是日积月累形成的专业知识、教学经验和个人品牌。将这些无形资产转化为有形价值,是“适合老师的线上副业”的核心逻辑。笔杆子,是教师与生俱来的另一件教具。如果你擅长文字,写作投稿便是一条极佳的路径。教育类期刊、亲子育儿杂志、大型自媒体平台,都需要高质量、有深度的稿件。从教学心得、课堂趣事,到家庭教育观察、学科知识科普,将你的思考与感悟付诸笔端,不仅能获得稿酬,更能沉淀思想、扩大影响力。同样,课件、教案、习题设计等教学资源的创造性劳动,也可以通过专业的教育资源共享平台进行变现。一份精心打磨、独具匠心的课件,可能会帮助成百上千位同行,其价值远超于一时的补课收入。

进入数字时代,互联网为教师提供了前所未有的舞台,线上知识分享成为最具潜力的副业方向。这并非指将课堂教学搬到线上,而是进行知识的“二次开发”与“跨界应用”。例如,一位语文老师可以开设一档专注于提升学生阅读兴趣与思维能力的线上读书会,或是在短视频平台分享汉字背后的故事、古诗词的意境之美。一位数学老师,则可以创作关于逻辑思维训练、趣味数学谜题的内容,让更多人感受到数学的魅力。这类内容不与现行教材和考试直接挂钩,而是着力于培养学科素养和激发学习兴趣,完全在合规范畴之内。当你的个人IP逐渐建立,可以通过付费专栏、线上社群、知识星球等形式,为深度用户提供更具个性化的服务,实现从“流量”到“价值”的转化。此外,教育咨询、学业规划指导等,也是利用教师专业背景进行服务的合法途径,关键在于提供信息、方法和宏观策略,而非直接的学科知识辅导。

当然,中小学教师副业推荐不应仅仅局限于“教育”本身。教师也是一个完整的个体,拥有多样化的兴趣与才艺。将业余爱好发展成副业,不仅能带来收入,更是对生活的调剂与滋养。如果你擅长书法、绘画、摄影,可以在网上开设兴趣体验课,或将自己的作品制作成文创产品进行销售。如果你热爱手工艺,可以制作精美的手作并通过电商平台出售。如果你声音条件好,可以尝试有声书录制、配音等工作。这类副业的优势在于它与本职工作的关联度低,几乎不存在利益冲突的风险,能够让你在一个全新的领域中获得成就感。关键在于发现并深耕自己的独特之处,将那份热爱打磨成一项可以服务于他人的技能。

踏上副业之路,必须清醒地认识到其中的挑战,尤其是对时间与精力的双重考验。教师的工作强度有目共睹,日复一日的教学任务、学生管理、家校沟通已经占据了大部分心力。因此,选择副业必须慎之又慎,切忌贪多求全。你需要对自己进行一次彻底的“资源盘点”:每天有多少可自由支配的时间?哪个时间段精力最充沛?哪项技能最娴熟、最有可能变现?制定一个切实可行的计划,并严格执行,确保副业是生活的“增量”而非“负债”。更要警惕的是心态的失衡。如果副业的目的仅仅是为了赚钱,很容易在短期看不到收益时产生焦虑,甚至为了追求收入而触碰政策红线。更健康的姿态是,将副业视为一种自我探索和成长的实验,是主业之外的“第二曲线”。它的首要价值应该是带来新的认知、技能和圈子,财富的增长只是水到渠成的结果。

在编教师的副业之路,更像是一场对个人价值边界的探索。它要求我们既能守住三尺讲台的初心与规矩,又能勇敢地拥抱时代赋予的新机遇。当知识的烛光不再局限于课堂之内,而是通过网络、通过文字、通过作品照亮更广阔的天地时,教师的生命价值也得到了更深层次的延展。这趟旅程,终点不是财富数字的叠加,而是一个更丰满、更多元、更具影响力的自我实现。