大学生兼职赚的钱,算工资薪金还是劳务报酬?

当第一笔兼职工资打到卡上,看着扣款明细里那个名为“代扣个人所得税”的条目,许多大学生的脑海中都会冒出一个巨大的问号:我赚的这笔钱,到底是怎么算税的?它属于“工资薪金”还是“劳务报酬”?这并非一个无关紧要的文字游戏,它直接关系到你的税负轻重和未来的税务处理方式,是你从校园步入社会,接触真实经济规则的第一堂必修课。

要理清这个问题,我们首先需要穿透法律术语的迷雾,理解两者最本质的区别。通俗地讲,工资薪金的核心在于一种“雇佣与被雇佣”的关系。想象一下,你作为实习生,每天固定时间到某公司办公室打卡,遵循该公司的规章制度,在部门主管的直接指导下处理日常事务,比如整理文件、接听电话。你就像是这台公司机器上的一颗临时的、但被紧密管理的螺丝钉。你的劳动过程被纳入了公司的组织管理体系中,你的工作时间和内容都受到一定程度的支配。这种存在管理和被管理关系、具有相对连续性和稳定性的收入,就会被界定为工资薪金。

与此相对,劳务报酬则更像是一种“服务与被服务”的平等交易关系。它的核心在于你提供了一项独立的、成果导向的劳务,而非出售你的工作时间。比如,你凭借出色的设计技能,为某个活动独立完成了一套海报设计,对方只关心最终的交付成果是否符合要求,而不太会干涉你是在白天还是晚上、在宿舍还是咖啡馆完成的。再比如,你利用周末时间给一个初中生做家教,你独立规划教学内容和进度。在这种关系中,你更像一个自由职业者或外部顾问,你交付的是你的智力或技能成果,而不是你的人身管理权。这种一次性、项目制、缺乏日常管理的收入,就属于劳务报酬。

那么,有没有一个简单有效的“试金石”来判断自己的兼职收入性质呢?当然有。你可以从以下三个维度进行审视: 第一,管理与控制程度。对方是否管理你的日常工作,比如要求你按时打卡、遵守员工手册、定期汇报工作进展?如果答案是肯定的,那么偏向工资薪金。如果对方只对你的最终成果负责,不问过程,那么更偏向劳务报酬。 第二,关系的稳定性与连续性。这份工作是打算长期、持续地做下去,比如一个学期或更长时间的实习,还是完成一个项目就结束?长期且稳定的雇佣关系,是工资薪金的典型特征。 第三,工作场所与工具的提供。你是否需要在对方指定的场所、使用对方提供的设备来完成工作?在公司里用公司的电脑办公,这通常是工资薪金的信号。而自己带着电脑在任何地方完成设计稿,则更符合劳务报酬的特征。

厘清了性质区别,我们就要直面最核心的问题:大学生兼职个人所得税计算方法究竟有何不同?这正是区分二者的现实意义所在。根据现行税法,工资薪金所得属于综合所得,与你的稿酬、特许权使用费等合并,按年度计算个人所得税,适用3%到45%的超额累进税率。但对我们大学生而言,最直观的影响在于预扣预缴环节。在预扣时,通常会先减除5000元的“起征点”(准确说是基本减除费用),然后根据余额适用税率。例如,你某月实习收入3000元,未达到5000元,当月无需预缴个税。但如果你同时在两个地方实习,两家公司都按5000元标准扣除,可能会导致年度综合所得超过6万元的免征额,需要在次年进行汇算清缴。

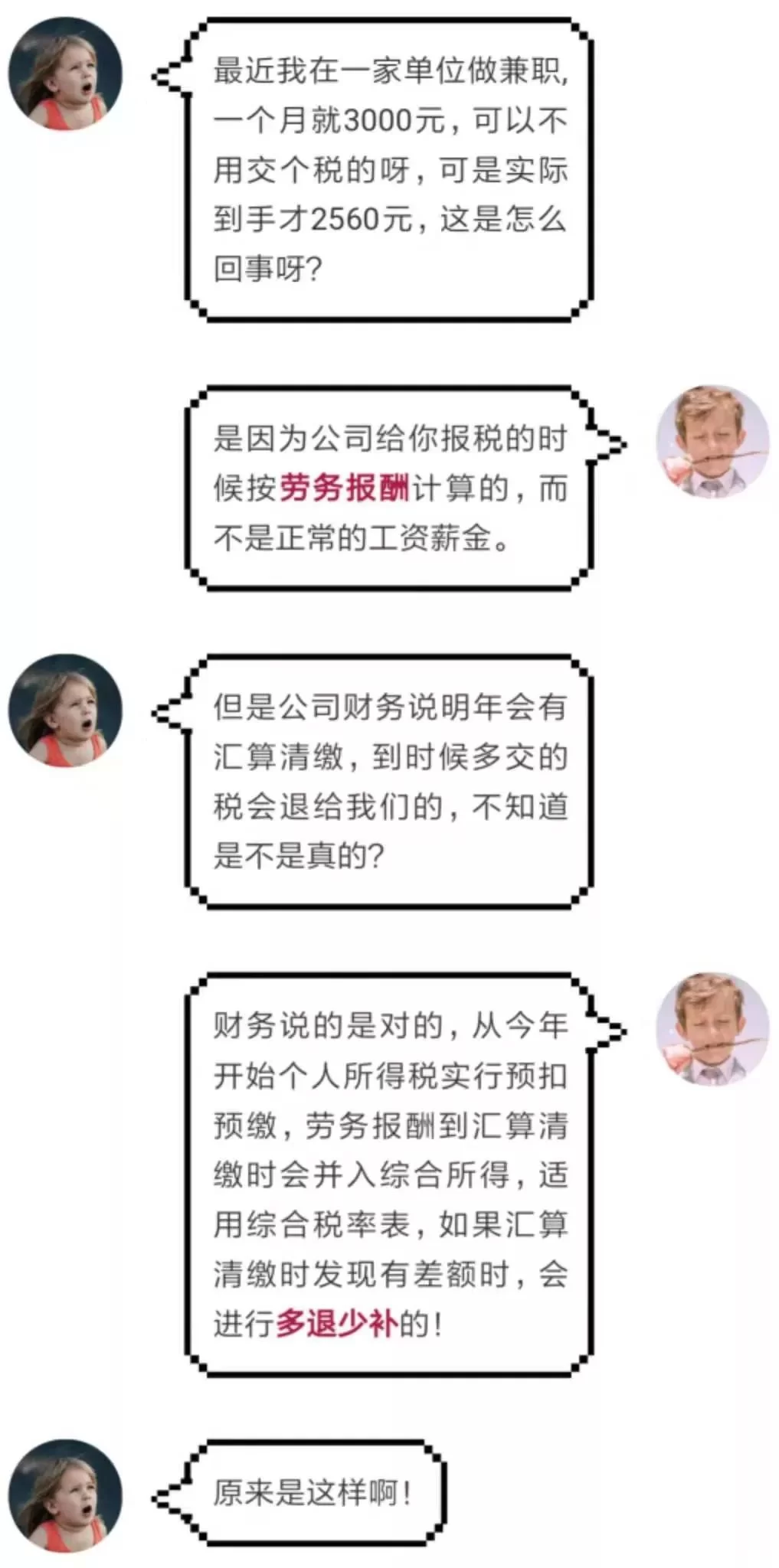

而劳务报酬的计算方式则截然不同。它按次或按月计算,每次收入不超过4000元的,减除费用800元;超过4000元的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额。然后适用20%的比例税率,但对一次收入畸高的,实行加成征收。我们举个例子,同样是一次性收入3000元,若属于劳务报酬,应纳税所得额为3000-800=2200元,需缴纳2200×20%=440元的个人所得税。但这里有一个重要的知识点:大学生个税起征点是多少?严格来说,个人所得没有单独的“学生起征点”,而是统一适用年度6万元的基本减除费用。关键在于,预扣的劳务报酬税款,在次年进行年度汇算清缴时,可以与工资薪金等其他综合所得合并计算,多退少补。这意味着,你全年所有兼职收入加起来如果没超过6万元,那么预缴的税款是可以在次年申请全额退还的。

这就引出了另一个实操问题:大学生实习工资如何报税?通常情况下,支付你报酬的单位(无论是公司还是个人)作为扣缴义务人,会帮你完成代扣代缴。你只需要配合提供必要的身份信息即可。你收到的收入,就是税后收入。到了次年的3月1日至6月30日期间,如果你预缴的税款大于全年应纳税款,就可以通过“个人所得税”APP进行汇算清缴,申请退税。这个过程本身,就是一次宝贵的财商实践,让你直观地理解国家的税收体系。

理解并正确区分工资薪金与劳务报酬,其价值远不止于计算税款。它关乎你对自身劳动价值的定位,对未来职业生涯权利与义务的预演。当一份工作被界定为工资薪金时,你可能在法律上与用人单位构成了劳动关系,这涉及到劳动保护、社会保险等一系列更深层次的权利。而作为劳务提供者,你更像一个独立的经济实体,需要更强的契约精神和自我保护意识。这种认知上的差异,将潜移默化地影响你与社会的互动方式。它让你明白,每一次兼职,不仅是赚取生活费的手段,更是一次微型社会契约的签订与履行。

因此,当你下次拿到兼职工资时,不妨多花几分钟思考一下它与用人单位的关联模式。这种思考,是你从“象牙塔”里的消费者,向经济社会中的创造者和参与者转变的重要一步。你赚的每一块钱,都不仅仅是冰冷的数字,它背后附着着法律关系、经济规则和社会逻辑。清晰地辨析它,理解它,运用它,将让你在未来的职业道路上,走得更加稳健、从容,也更有底气。这堂课的学分,远比任何一门课程都更为厚重和持久。