老年大学和高校兼职教师管理办法有啥不同?

老年大学与高等学府在兼职教师管理上的分野,并非简单的行政条文差异,而是其教育哲学与社会定位的深刻投射。二者如同教育光谱的两端,一端追求知识的深度与创新,另一端则关注生活的温度与广度。这种根本性的不同,决定了它们在师资构建与管理上,必然会走向两条截然不同的路径,而理解这些差异,对于优化我国全龄段教育资源配置具有深远意义。

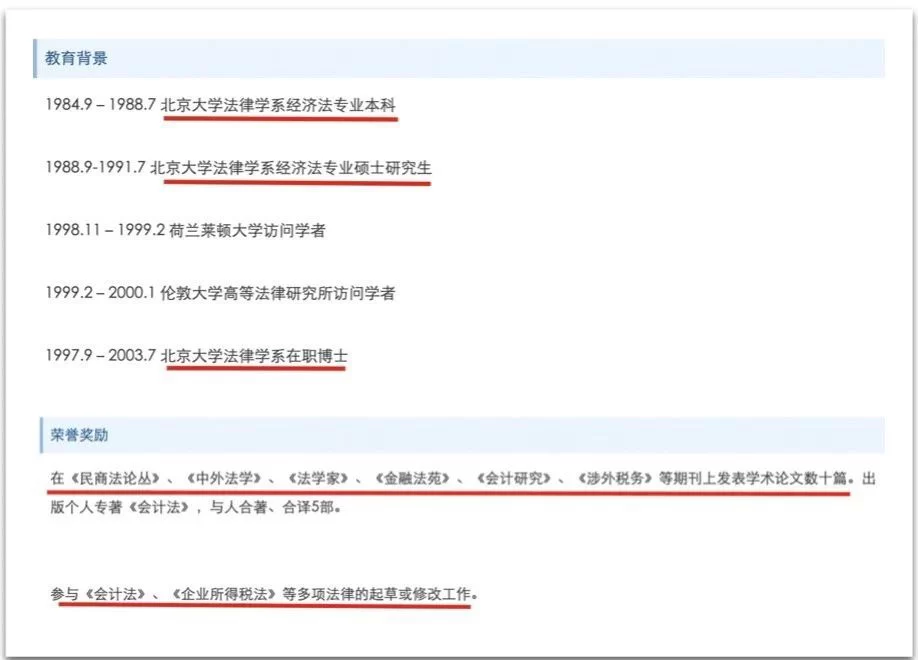

首先,二者在人才观与准入门槛上呈现出泾渭分明的标准。高校,作为知识生产与传承的殿堂,其对兼职教师的筛选带有强烈的精英主义和学术导向。聘任条件往往被严格限定在学历、职称、科研成果等硬性指标上。一位拥有博士学位、在核心期刊发表过数篇论文、具备特定课题研究能力的学者,才是高校兼职教师席位的理想人选。其核心逻辑是,教师必须站在学科前沿,能够为学生带来系统化的理论知识和严谨的学术训练。反观老年大学,其人才观则显得更为包容和务实,更侧重于“实用”与“共鸣”。老年大学的教育目标是满足老年人精神文化需求、提升生活品质、促进社会融入。因此,一位能将书法讲得生动有趣的退休干部,一位精通智能手机教学的社区志愿者,或是一位擅长园艺并懂得养生之道的花艺师,其受欢迎程度可能远超一位理论派的社会学教授。这里的聘任,看重的是实践技能、生活阅历、教学热情以及与老年学员沟通的共情能力。学历和职称固然是加分项,但绝非决定性因素,真正的“敲门砖”是能解决老年人实际生活问题、能带来精神愉悦的真才实学。

其次,考核评价体系的构建逻辑也大相径庭,这直接体现了两者价值导向的不同。高校对兼职教师的考核,是一个结构化、可量化的复杂系统。它通常包含学生评教、同行评议、督导听课、教学大纲完成度等多个维度,部分高校甚至还会将兼职教师是否参与课程建设、教材编写等纳入考量。这套体系的本质,是确保教学质量的标准化和学术产出的可控性,最终服务于学校的整体声誉和学科排名。考核结果直接与课酬、续聘等挂钩,形成一种以绩效为导向的激励机制。而老年大学的考核则显得更为“柔软”和人性化。其评价核心是学员的满意度与参与感。一堂课是否成功,不看知识点覆盖了多少,而看学员是否学得开心、是否有所收获、是否愿意持续参与。评价方式往往是直接的:学员的到课率、课堂上的笑声与互动频率、课后学员的口头反馈与感谢,甚至是在社区活动中形成的良好口碑。这种评价机制,与其说是“考核”,不如说是一种基于情感连接和社区氛围的“反馈”。它不追求冷冰冰的数据,而是珍视那份温暖的“人情味”,其最终目的是营造一个积极、互助、乐学的社群环境。

再者,薪酬激励与职业发展路径的设计,揭示了两种截然不同的驱动力。高校兼职教师的薪酬,通常按课时或课程计算,标准相对明确,但与全职教师相比,其单位时薪可能并不具备绝对优势,且缺乏稳定的福利保障。然而,其吸引力在于“学术附加值”。对于青年学者而言,在名校兼职是积累教学经验、丰富履历、为未来谋求全职职位铺路的重要跳板。对于业界专家,则是一种学术身份的认可和知识分享的平台。其职业发展路径,是沿着学术阶梯向上攀登,追求的是更高的职称、更广的学术影响力。老年大学教师的薪酬则更具“象征性”和“公益性”。很多老年大学受限于经费,所能提供的课酬有限,有时甚至不足以体现教师的劳动价值。那么,驱动力何在?主要源于内在动机:实现自我价值、发挥余热的社会责任感、分享个人兴趣爱好的快乐、以及在与老年学员互动中获得的情感慰藉与尊重。这里的“职业发展”并非职位升迁,而是一种个人价值的实现和社群认同的深化。一位深受喜爱的书法老师,其“成就”不是评上教授,而是在学员们的作品中看到自己的影子,是在社区里被亲切地称为“老师”,这种精神层面的满足感是金钱无法衡量的。

最后,从管理挑战与未来趋势来看,两者也面临着各自的课题。高校兼职教师管理的主要挑战在于如何平衡灵活性与规范性,避免“边缘化”和“临时工”心态,如何有效激励兼职教师投入更多精力进行教学创新,同时防范学术不端等风险。未来,随着“新文科”建设和跨学科融合的深入,高校可能会更积极地吸纳来自业界、具有丰富实践经验的兼职人才,管理策略上或将探索更为灵活的聘期与合作模式。而老年大学面临的挑战则更为现实:师资队伍的专业化建设与“草根性”如何兼容?如何在保持亲和力的同时,提升教学管理的科学性?如何建立一套既不打击教师热情又能保障基本教学质量的准入与培训体系?随着“积极老龄化”上升为国家战略,老年教育的社会地位日益凸显,其师资管理也正从“自发”走向“自觉”。未来,我们可能会看到政府出台更多指导性文件,推动老年大学师资认证体系的建立,探索“银发教师”与专业社工、青年志愿者的协同教学模式,实现管理上的“温情”与“专业”的统一。

管理这两类教师,恰如园丁照料两种截然不同的植物。高校的兼职教师如同需要精心搭建棚架、严格修剪枝叶的果树,目标是结出丰硕的学术之果;而老年大学的教师则像是播撒在广阔庭院里的花种,需要的是肥沃的土壤、充足的阳光和自由的生长空间,最终目的是绽放出一片绚烂多彩、充满生命活力的社群花园。深刻理解并尊重这两种生态的内在规律,是教育管理者真正的智慧所在,因为它们共同滋养着社会不可或缺的精神根系。