专职兼职外部董事工资怎么算,区别到底有啥不同?

在中国现代企业制度不断完善的浪潮中,外部董事制度作为公司治理的核心环节,其有效性日益受到重视。而薪酬,作为激励与约束外部董事履职的关键杠杆,其设计与计算方式直接关系到能否吸引并留住真正具备独立判断能力和专业素养的人才。探讨专职与兼职外部董事的薪酬差异,不仅仅是简单的数字对比,更是深入理解企业治理逻辑、风险分配与价值导向的窗口。这两种模式的薪酬结构,本质上是对其投入时间、承担风险、履职深度以及贡献价值的不同度量。

要理解薪酬差异,首先必须明确外部董事的核心价值所在。外部董事,尤其是独立董事,其根本职责在于独立性——独立于控股股东和管理层,以其专业知识和客观视角,对公司的重大决策进行监督和制衡。他们并非企业的“花瓶”,而是守护公司整体利益,特别是中小股东利益的“看门人”。因此,其薪酬绝非简单的劳务费,而是对其专业判断、时间投入和潜在法律风险的综合补偿。这种补偿机制的设计,必须能够实现激励与约束的平衡,既要让董事们有动力投入精力,又要避免其因薪酬过高而丧失独立性,沦为“高薪传声筒”。

薪酬的计算与构成,是区分专职与兼职外部董事最直观的标尺。兼职外部董事,通常是我们认知中更为普遍的形式,他们往往拥有自己的主业,只是在特定时间参加董事会会议、行使表决权。其薪酬结构相对简单,普遍采用“年度固定津贴+会议津贴”的模式。年度固定津贴是对其担任董事身份的基本认可,保障其随时准备为公司提供咨询和监督的“待命”状态。会议津贴则更具按劳分配的色彩,根据其出席董事会、专门委员会的次数进行核算,这可以理解为对其直接投入工作时间的补偿。除此之外,履职过程中发生的合理费用,如差旅费、住宿费等,通常会实报实销,这部分属于履职待遇而非薪酬本身。这种计算方式,清晰地量化了兼职董事的“零工”性质,报酬与其具体履职行为紧密挂钩。

相比之下,专职外部董事的薪酬体系则复杂得多,也更接近一个“准职业经理人”的设计。专职外部董事,顾名思义,将主要精力投入到所服务的企业中,通常不允许在其他机构担任同类职务,以保证其履职的专注度和深度。他们的薪酬不再是按次计算的津贴,而是采取更为全面的“年薪制”。这个年薪包,是一个综合性的概念,内部结构往往经过精细设计。它可能包含一个相对较高的固定基薪,用以保障其生活和职业尊严,体现岗位的价值。更关键的部分在于与绩效挂钩的浮动薪酬,这部分薪酬会根据公司的年度业绩、其个人履职评价(如参加会议的发言质量、提出的议案价值、风险预警的准确性等)进行考核后发放。这种设计,旨在将专职董事的个人利益与公司的长期发展深度绑定,激励他们从“旁观者”转变为“共建者”。其履职待遇也更为全面,可能包括固定办公场所、研究经费、甚至助理支持,以确保他们能深入企业运营,进行有效的调研和监督。

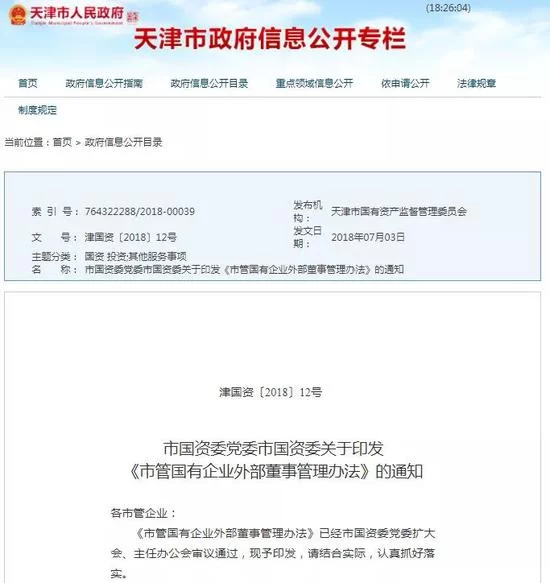

将这两种模式置于不同的企业背景下,其差异与动因会更加清晰。在上市公司中,根据监管要求,独立董事的薪酬标准需要公开披露。绝大多数上市公司选择兼职模式,其上市公司外部董事津贴计算方式遵循市场惯例,年度津贴从几万到几十万人民币不等,与公司规模、行业地位和董事个人声望相关。这种模式下,薪酬的透明度是核心,避免利益输送是监管的重点。而在国有企业,特别是中央企业,情况则更为特殊。国资委推行的国有企业外部董事报酬规定,带有强烈的改革导向。为了破解“内部人控制”难题,许多大型央企开始试点并推广专职外部董事制度。其薪酬由国资委或上级单位根据统一的薪酬体系核定,通常参照同级别企业管理人员的薪酬水平打一定折扣确定,既要体现专业性,又要符合国企薪酬总额管理的纪律要求。这里的薪酬,不仅是个人报酬,更是国家出资人对国有资产监管责任的定价。

薪酬差异的背后,是责任与风险的巨大分野。兼职董事的责任更多体现在会议现场的审议和表决,其信息获取主要依赖公司提供的材料,履职深度有限,因此其承担的连带责任风险相对可控。而专职董事,由于深度介入公司运营,对信息的掌握更为全面和深入,其签字背书的决策分量也更重。一旦公司出现治理失败或重大违规,专职董事被追责的可能性、程度和范围,都将远超兼职董事。其较高的薪酬,很大程度上是对这种* heightened exposure to legal and reputational risk*的溢价补偿。这解释了为什么专职外部董事的年薪会显著高于多名兼职董事津贴的总和,因为他们出售的不仅是时间,更是更为稀缺的、全身心投入的“专注”与“担当”。

展望这一领域的发展趋势,专职与兼职并非简单的替代关系,而是将长期并存,并朝着更加专业化、市场化和精细化的方向演进。一方面,随着资本市场对独立性的要求越来越高,对于那些业务复杂、风险高企的巨型平台型公司,聘请专职外部董事将成为一种提升治理韧性的战略选择。另一方面,对于大多数中小型上市公司,成本效益更高的兼职模式仍将是主流。未来的挑战在于如何科学评估外部董事的履职绩效,打破“干好干坏一个样”的僵局,让薪酬真正成为激励“有为”董事的指挥棒。同时,薪酬的披露也将从简单的数字,走向更详细的构成说明,让投资者能清晰地看到薪酬与公司治理成效之间的关联。外部董事的薪酬问题,终究是公司治理这个宏大叙事中,关于人性、责任与制度设计的一个深刻注脚,它的每一次演进,都折射出中国商业文明走向成熟的光与影。