中国地质大学北京兼职导师和在职博士信息怎么查?

在高等教育的学术版图中,博士生导师的选择不仅关乎一个博士学位的成败,更深远地影响着研究者未来的学术轨迹与职业方向。对于志在中国地质大学(北京)这所地质学界殿堂深造的学子而言,无论是攻读全日制博士,还是在职攻读博士学位,精准、高效地获取导师信息,特别是兼职导师与在职博士导师的详细资料,是开启学术征程前至关重要的战略准备。这一过程绝非简单的名录搜索,而是一场基于深度信息挖掘与战略判断的“学术前哨战”。

探寻导师信息的首要且最权威的基石,无疑是中国地质大学北京研究生院官网。官方网站作为学校信息公开的核心平台,其“师资队伍”或“导师介绍”板块是所有信息的源头活水。进入研究生院官网后,通常会有一个清晰的导航栏指向各学院,如地球科学与资源学院、工程技术学院、材料科学与工程学院等。每个学院的师资页面会详细列出所有导师,包括教授、副教授以及兼职导师。这里的关键在于细致筛选。用户需要关注每位导师的个人主页,页面内容通常涵盖研究方向、科研项目、学术成果(发表论文、专利等)、联系方式以及招生信息。对于兼职导师,其信息往往还会注明其所在的工作单位,这为判断其实践背景与行业资源提供了直观线索。需要注意的是,官网信息可能存在更新延迟的问题,因此,将其作为信息核对的基准,而非唯一信息源,是更为稳妥的策略。通过系统性地浏览和整理,你可以初步构建起一个关于地大北京特定研究领域的导师信息库,为后续的深度筛选打下基础。

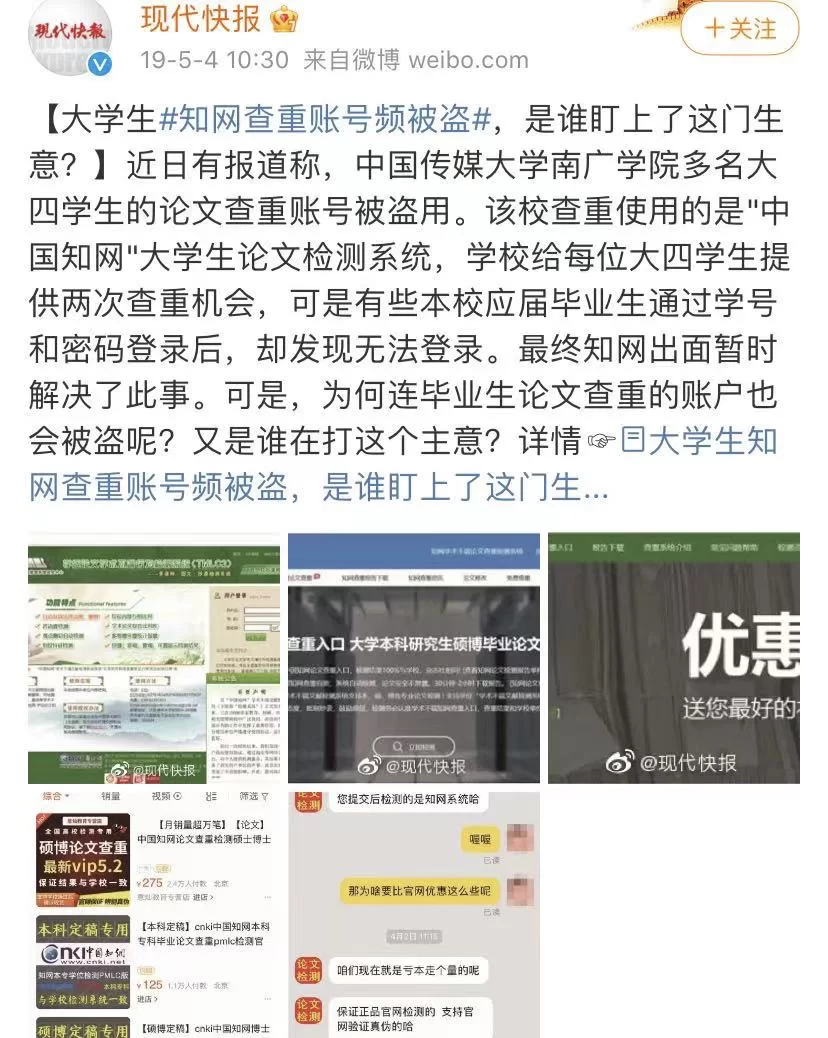

然而,仅仅依赖官方网站的信息矩阵,往往只能勾勒出导师群体的“静态画像”。要洞察一个导师近期的学术动态和活跃度,必须借助更为动态的学术数据库与社交平台。例如,中国知网(CNKI)、Web of Science、Google Scholar等学术搜索引擎,是追踪导师最新研究成果的利器。通过输入导师姓名及“中国地质大学(北京)”作为限定机构,可以检索出其近三到五年内发表的论文。观察其论文的发表期刊水平、合作网络以及研究主题的演变,能够帮助判断其学术活力是否处于上升期,其研究方向是否与你的兴趣点高度契合。此外,ResearchGate、Academia.edu等学者社交平台也提供了独特的视角。部分导师会在这些平台上分享其研究心得、上传论文预印本,甚至参与学术讨论。这些“非正式”信息,有时比冰冷的简历更能展现一位学者的学术品味与个性,为后续的沟通提供了宝贵的切入点。通过这种“官网+数据库+社交平台”的三维信息核查,你可以对潜在导师形成一个更为立体和鲜活的认知。

在信息搜集的过程中,一个无法回避的挑战是如何有效触及那些信息相对“隐形”的校外兼职导师。这些导师往往是行业内的领军人物或资深专家,他们的价值在于能为博士研究带来产业视角和实际应用场景。如何联系中国地质大学北京校外导师,这需要更具策略性的方法。首先,务必充分利用从官网和学术论文中获取的信息,精读其代表性论文,理解其技术贡献与行业影响力。其次,尝试通过其所在工作单位的官方渠道进行初步接触,例如通过该单位的公开邮箱或总机转接。这种方式较为正式,但成功率可能不高。更为高效的路径是参加行业会议、学术研讨会。中国地质学会等机构每年都会举办各类学术会议,这些会议是顶尖学者云集的场所。提前查阅会议议程,锁定目标导师可能出席的分会场或报告会,争取在问答环节或茶歇时进行一次简短而有准备的交流。记住,初次接触的重点在于展示你的学术诚意和专业素养,而非直接提出求学请求。可以就其报告中的某个观点进行请教,或简要介绍自己在相关领域的思考,留下一个专业、谦逊的印象,为后续的邮件沟通铺平道路。

当信息收集与初步接触完成后,便进入了将信息转化为行动的关键一步——发送一封高质量的自荐信。这封邮件是你学术形象的第一次正式亮相,其重要性不言而喻。邮件的标题应清晰明了,如“关于攻读博士学位的咨询:[你的名字]-[你的研究方向]”。正文部分,切忌使用群发的模板信。开篇应直接点明来意,并简要说明你是如何了解到这位导师的(例如,“拜读了您发表在《XX期刊》上关于XX的论文,深受启发”)。主体部分,需要精准地将自己的学术背景、研究经历、已取得的成果与导师的研究方向进行关联论证,清晰地阐述“我为什么适合您的研究团队”以及“您的指导对我的学术成长意味着什么”。如果你是在职人员,要突出自身工作经验能为研究带来的独特价值,展现理论与实践相结合的潜力。结尾处,附上个人简历、成绩单等详细材料,并礼貌地表达希望能有机会进一步交流的愿望。整个过程,体现的是你对导师研究的尊重、对自身能力的自信以及对未来合作的真诚期待。

最终,获取地大北京在职博士导师名单或兼职导师信息的过程,本质上是一次对个人学术规划能力的全面检验。它要求你具备信息检索与分析能力、学术判断能力以及人际沟通能力。这不仅仅是寻找一个“老板”,更是在寻找一位能够引领你探索未知、共同成长的学术伙伴。在这个过程中,你将学会如何从海量信息中筛选出高价值内容,如何从静态的文字中解读出动态的学术脉络,如何以专业、得体的方式敲开学术殿堂的大门。当你通过这一系列严谨而细致的努力,最终锁定并成功联系上心仪的导师时,你所收获的,将远不止一个宝贵的求学名额,更是一套伴随你整个学术生涯的、行之有效的研究方法与战略思维。这本身就是博士生涯前,最有价值的一次“课题研究”。