事业单位人员能兼职吗?国企和公职人员兼职有啥限制?

许多事业单位、国企及公职人员都面临着这样一个疑问:在不影响本职工作的前提下,能否通过兼职增加收入?答案并非简单的“能”或“不能”,而是一个基于身份、岗位和兼职性质的复杂判断体系。这个体系的核心,在于维护公共利益、防止利益冲突,并确保公职人员能够心无旁骛地履行其神圣职责。对于身处体制内或关联单位的个人而言,厘清兼职的红线与绿灯,不仅是职业纪律的要求,更是个人发展的保障。

事业单位人员兼职:审批是关键,合规是前提

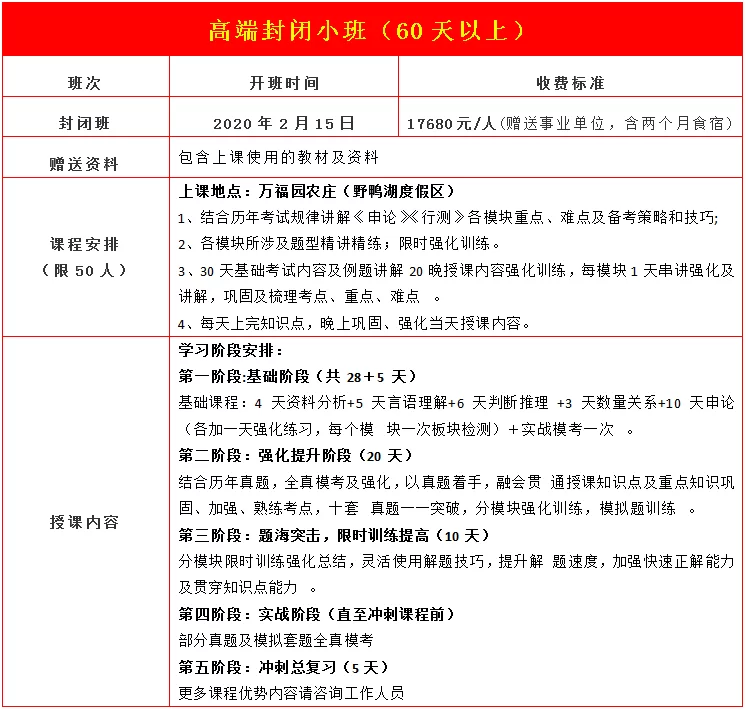

相较于公职人员,事业单位人员在兼职问题上拥有相对多一些的空间,但绝非毫无约束。根据《事业单位工作人员处分暂行规定》等相关法规,事业单位工作人员原则上不得违反国家规定,从事或者参与营利性活动。这里的“违反国家规定”是关键,它意味着存在“符合国家规定”的例外情况。这个例外通常指向经过批准的兼职。例如,高校教师到其他院校讲学、科研人员参与非关联企业的技术攻关、医务人员在医联体内进行多点执业等,这些行为往往与其本职工作紧密相关,能够促进知识交流与技术进步,且不易产生直接的利益冲突,因此在履行了单位内部严格的事业单位人员兼职审批程序后,通常是被允许的。审批的核心目的,是让单位对兼职的性质、时间投入、潜在风险进行评估与监督。任何未经批准、私下从事的营利性活动,尤其是那些利用单位资源、技术秘密或职务影响获取利益的行为,都将被视为严重违纪,面临从警告、记过到降职、撤职甚至解聘的处分。

国企员工副业:介于“铁饭碗”与市场化之间的模糊地带

国企员工的身份比较特殊,他们不属于严格意义上的公职人员,但其管理的国有资产和承担的社会责任,又对其行为提出了特殊要求。因此,探讨国企员工副业合法性,必须区分普通员工与领导人员。对于普通员工,其兼职行为更多地受到《劳动合同法》和本单位规章制度的约束。如果合同中没有明确禁止,且兼职行为未占用工作时间、未使用公司资源、未与公司业务形成竞争关系,那么在不影响本职工作表现的前提下,从事一些与主业无关的副业,风险相对较低。例如,一位国企的行政人员,在业余时间从事写作、设计等纯粹依赖个人技能的活动。然而,对于国企领导人员,特别是掌握决策权、采购权、人事权的领导干部,规定则严苛得多。《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》明确要求,不得未经批准兼任本企业所出资企业或者其他企业、事业单位、社会团体、中介机构的领导职务,不得经批准兼职后擅自取酬。这条规定划定的红线,旨在从源头上斩断因兼职可能滋生的利益输送与权力寻租链条。

公职人员兼职:一道几乎不可逾越的红线

公职人员,尤其是参照《中华人民共和国公务员法》管理的公务员,在兼职问题上面临着最为严格的限制。法律明文规定,公务员不得从事或者参与营利性活动,不得在企业或者其他营利性组织中兼任职务。这里的公职人员兼职取酬禁止是绝对的、无条件的。其立法逻辑在于,公务员的薪酬由国家财政保障,其职责是全心全意为人民服务,任何形式的营利性活动都可能分散其精力,甚至诱发腐败。即便是未经批准的无偿兼职,如果可能影响其公正执行公务,同样不被允许。当然,法律也留有极少数的例外,如因工作需要在机关外兼职,需经有关机关批准,并不得领取兼职报酬。此外,公务员可以参加一些与其职业相关的学术性、公益性的社团活动,但前提是必须严格履行报批手续,且不得有任何商业背景。对于公职人员而言,任何试图“搞副业”的想法都应极其审慎,因为这触碰的是职业伦理和法律的根本底线。

如何界定“在职人员合法兼职范围”:一个实用的决策框架

面对复杂的法规条文,身处体制内的个人应如何判断自己的兼职想法是否合规?可以构建一个“四步决策框架”来辅助判断。第一步,身份识别。首先要明确自己是公务员、事业编制人员还是国企员工,不同身份对应着不同的法规体系。第二步,岗位职责分析。你的岗位是否具有特殊性?是否涉及审批、执法、资金、人事等敏感权力?岗位越关键,兼职限制越严格。第三步,兼职性质评估。兼职是否具有营利性?是否与你的本职工作或单位业务存在竞争或关联关系?是否会利用职务上的便利、信息或资源?这是判断的核心。第四步,程序合规性审查。如果前三步判断通过,那么就必须严格遵守单位的报批或备案程序。切忌抱有“法不责众”或“小事一桩”的侥幸心理,程序上的完备是保护自己的最后一道防线。通过这个框架,可以相对清晰地划定在职人员合法兼职范围,避免因无知而违规。

违规兼职的后果远不止于经济处罚。轻则影响年度考核、评优评先、职称晋升;重则受到党纪政纪处分,甚至被清除出队伍。对于公职人员和国企领导而言,违规兼职往往与腐败问题相伴相生,一旦查实,可能面临刑事追责。因此,对兼职行为的审慎态度,本质上是对个人职业生涯和家庭幸福的负责。在制度框架内寻求个人价值的拓展,通过提升专业技能、在本职岗位上创造更大价值来获得回报,远比在规则的边缘试探更显智慧与长远。这不仅是对职业的尊重,更是对个人未来的审慎守护。