事业编和公务员工资差多少?转编后工资怎么套改?

探讨事业编与公务员工资差异以及转编后的工资如何衔接,不能简单地用“多”或“少”来概括,这背后是一套复杂的薪酬结构体系与政策逻辑。许多事业编人员希望通过考公、调任等方式转换身份,其核心诉求之一便是对未来薪酬待遇的明确预期。实际上,这两者的工资差异并非一个固定数值,它受到地域、单位层级、具体岗位和个人资历等多重因素的深刻影响。要真正理解这个问题,必须首先撕开“工资条”的表象,深入探究两者薪酬体系的内在构造与运行机制。

公务员工资体系以其规范性和稳定性著称,其结构主要由“职务工资”和“级别工资”两大核心板块构成,辅以津贴、补贴和奖金。职务工资与你的领导职务或非领导的职级挂钩,比如科员、副科、正科等,体现了你的岗位职责和权力范围。级别工资则更像是一种对个人资历和贡献的累积性认可,它与你的工龄、任职年限紧密相关,即便职务没有提升,级别工资也会随着年限的增长而稳步上浮。除此之外,公务员体系中一项极具分量的收入来源是各类津贴补贴,其中最广为人知且差异显著的便是公务交通补贴,即“车补”。这笔补贴在全国范围内的普遍实施,构成了公务员相较于多数事业编人员最直接、最明显的收入优势之一。再加上相对规范的年终一次性奖金或绩效奖金,共同构成了公务员薪酬的全貌,其特点是透明度高、保障性强,增长路径清晰可期。

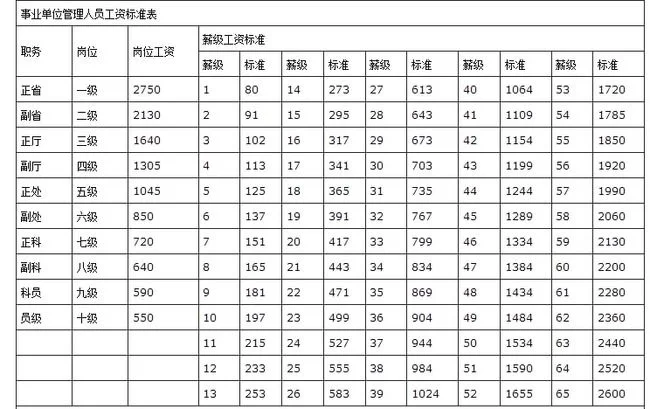

相比之下,事业单位的薪酬体系则显得更为多元和灵活。其工资构成通常为“岗位工资”、“薪级工资”和“绩效工资”以及各类津贴补贴。岗位工资直接与你的岗位类别和等级绑定,分为管理岗、专业技术岗和工勤技能岗三套独立的序列。其中,专业技术岗的工资曲线往往更具吸引力,高级职称人员(如教授、高级工程师)的岗位工资和绩效总和,完全可以超越同级别甚至更高级别的公务员。薪级工资的功能与公务员的级别工资类似,也是对工作年限的体现。然而,其核心差异点在于“绩效工资”部分。事业单位的绩效工资与其自身创收能力、上级拨款额度以及单位内部考核办法密切相关,弹性极大。在自收自支或差额拨款单位,一个效益好的年份,绩效工资可能非常可观;反之,则可能大打折扣。这就导致了事业编人员收入的不确定性,同时也解释了为何许多公益一类事业单位,其收入水平往往不及同地区公务员。此外,除了少量特殊行业补贴,事业编人员普遍没有“车补”这一项,这也是公务员与事业编待遇区别中最直观的一环。

那么,当一名事业编人员成功“上岸”或通过其他方式转为公务员后,工资是如何进行套改的呢?这个过程并非简单地将原有工资直接平移,而是要遵循一套名为“工资套改”的严格规则。其核心原则是“就低不就高”,即按照新任公务员的职务和级别,对应到公务员薪酬体系中的相应标准,而不是在原有事业编工资基础上进行加减。这里的关键影响因素有三个:工龄认定、职务(职级)确定和岗位转换。首先,工龄认定对转编工资影响至关重要。你在事业单位的工作年限会被连续计算为公务员的工龄,这直接决定了你的级别工资起点。工龄越长,级别工资的初始档次就越高。其次,新任命的职务或确定的职级是套改的基础。例如,你原本是事业单位的七级职员(相当于正科级),但转编后可能被任命为一级科员,那么你的职务工资将按一级科员的标准执行,而非正科。最后,专业技术岗转管理岗工资的套改尤为复杂。事业编的专业技术职称,如工程师、经济师等,在转公务员时并不能直接对应。通常会根据你的职称等级、任职年限和单位情况,被“模拟”套改为一个相应的公务员职级。比如,一个中级职称、任职多年的专技人员,可能会被套改为四级主任科员,但这并非绝对,需要参考当地组织部门的具体规定。

举个例子,一位在市级事业单位工作了8年的中级工程师(专技岗八级),成功考取了市某局的一级科员。在转编套改时,他的8年工龄会被完整认定,对应到公务员的级别工资上,可能达到24级或25级。但由于他被任命的是一级科员,其职务工资就是一级科员的标准。同时,他开始享受市直单位的公车补贴。对比下来,他的职务工资可能比原来作为中级工程师的岗位工资要低,但加上级别工资和新增的车补后,其到手的月总收入很可能与原来持平甚至略有超出。更重要的是,他进入了公务员职业发展通道,未来的薪资增长将遵循更为稳定和可预期的路径。这个案例清晰地表明,转编后的工资并非简单的涨或跌,而是一次结构性重塑。

因此,事业编与公务员之间的职业选择,不应仅仅聚焦于眼前的薪资差异。这更像是一场着眼于长远发展的战略抉择。公务员体系提供的是一种“下限有保障,上限有预期”的稳定感和确定性,其福利待遇的规范性和社会认同度是其核心价值。而事业单位,尤其是其中的专业技术岗位,则可能提供一条“上限更高,但弹性更大”的发展路径,特别适合那些在专业领域有深耕抱负的人才。转编过程中的工资套改,本质上是一次身份和薪酬体系的“格式化”与“重装”。它要求个体必须放弃原有的评价体系,融入一个新的规则框架。理解了这一点,才能在面对公务员车补与事业编差异这类具体问题时,有一个更宏观和理性的判断,从而做出最符合自身职业规划和人生追求的决策。这不仅是数字的变动,更是职业赛道与人生价值的重新校准。