亚马逊副业公司会发现用户数据泄露和私账收款案吗?

首先,我们来剖析亚马逊副业公司数据泄露风险这个议题。许多从业者对“数据泄露”的理解过于狭隘,以为只有大规模黑客攻击才算。实际上,在亚马逊的语境下,任何未经授权或超出必要范围的用户信息获取、存储、使用行为,都构成数据泄露。这包括但不限于:通过第三方插件或软件抓取客户邮箱、电话等信息用于站外营销;在客服沟通中引导客户添加外部联系方式;将包含用户信息的订单表格随意上传至不安全的云盘或通过即时通讯工具传递。这些行为看似微小,但触发的却是亚马逊最敏感的神经。亚马逊的监控系统并非被动等待举报,而是主动进行行为模式分析。例如,系统会监控卖家账户的“Contact Customer”请求频率、内容模板,一旦发现大量引导站外沟通的模式,就会自动标记。对于使用可疑第三方工具的卖家,亚马逊通过其API接口的异常调用频率和数据回传特征,也能迅速锁定。更不用说,亚马逊内部有一支庞大的数据安全团队,专门负责模拟钓鱼、追踪数据流向,他们的工作就是找出那些不守规矩的卖家。一旦确认数据泄露,轻则账户权限受限、销售权限被移除,重则直接永久封号,甚至面临因违反GDPR、CCPA等国际隐私法规而引发的天价法律诉讼。对于依赖单一账户的副业公司来说,这无疑是毁灭性打击。

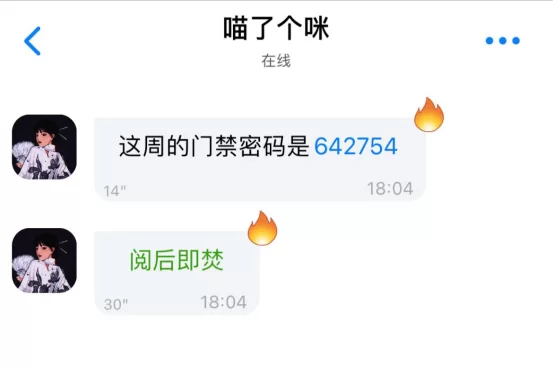

其次,亚马逊店铺私账收款后果的严重性,远超许多新手的想象。私账收款,即绕过亚马逊的支付系统,通过PayPal、银行转账、微信/支付宝等方式私下完成交易。这种行为直接挑战了亚马逊作为平台方的核心利益——交易佣金和支付安全。亚马逊的发现机制同样是多管齐下。一方面,通过交易链条的异常匹配。一个正常的亚马逊订单,其物流轨迹、客户反馈、平台支付记录是完整闭环的。如果一个订单显示已发货,但后续出现大量退款请求,客户投诉声称被要求私下退款或支付,系统便会立刻将卖家账户列为高风险对象。另一方面,通过金融与信息网络的交叉验证。当大量资金通过私人账户流动,特别是当这些账户与卖家在亚马逊备案的公司或个人信息存在隐秘关联时,通过金融机构的合规审查(如KYC/AML要求),这些线索很容易汇集到亚马逊的风险控制部门。更有甚者,竞争对手或心怀不满的买家也可能成为举报者。一旦私账收款坐实,后果是立竿见影且极其残酷的:账户会被立即冻结,账户内所有资金(包括库存货款和未结算销售额)将被扣留至少90天,且大概率永久无法取出。这不仅是金钱的损失,更是信用的破产,该卖家及其关联实体未来再想在亚马逊平台上立足,将难如登天。

面对如此严峻的风险,构建一道坚实的亚马逊平台合规经营策略防火墙,便不再是选择题,而是生存题。合规的精髓在于“透明”与“专注”。“透明”指的是所有商业行为都应在亚马逊规则允许的框架内进行,并留下清晰、可追溯的记录。财务上,坚持100%通过亚马逊支付系统收款,并聘请专业会计处理税务,确保账目清晰合法。“专注”则意味着将精力聚焦于产品、品牌和客户服务本身,而非寻找规则的漏洞。例如,在数据使用上,严格遵守亚马逊的沟通指南,所有与客户的互动都在平台内完成;利用亚马逊官方提供的分析工具(如Brand Analytics)来洞察消费者需求,而非依赖灰色手段获取数据。同时,积极参与亚马逊的品牌备案计划,这不仅能保护自己的知识产权,还能获得更多官方的数据支持和保护工具,是一种将合规转化为竞争优势的智慧之举。

在此策略框架下,如何避免亚马逊账户关联审查成为一个具体的技术与管理议题。账户关联是亚马逊的大忌,即同一卖家操作多个账户。对于想做矩阵化运营的副业公司来说,这是必须掌握的技能。核心原则是确保每个账户的物理、网络、信息环境绝对独立。这意味着为每个账户配备独立的电脑(或使用可靠的虚拟机)、独立的宽带网络(或纯净的VPS)、独立的注册公司信息、独立的联系方式和信用卡,并且绝不在同一台设备或网络环境下登录不同账户。更重要的是,操作习惯的差异化,比如listing的刊登方式、客服的回复风格、产品的定价策略等,都应避免形成可被算法识别的“家族相似性”。将这些技术性手段与深层次的合规经营理念相结合,才能从根本上远离关联审查的雷区,让多个账户在安全的环境中并行发展,真正实现业务规模的扩张。

归根结底,亚马逊副业的终极形态,应当是一个合法、稳健、具备长期价值的微型企业。追逐短期暴利而采取数据泄露、私账收款等手段,本质上是将自己的事业建立在流沙之上。平台的风控技术在不断进化,规则的边界在持续收紧,侥幸心理的空间正被无限压缩。一个聪明的经营者,会把亚马逊的严格规则看作是过滤掉投机者的市场净化机制,是自己构建品牌护城河的机遇。真正的安全感,并非来自如何巧妙地“躲猫猫”,而是源于对规则的深刻理解与尊重,源于为客户提供优质产品与服务的纯粹初心。在亚马逊的商业世界里,唯有将合规内化为企业的文化基因,才能抵御住各种诱惑,穿越周期,最终赢得市场的真正青睐。这并非一句空洞的口号,而是无数成功与失败案例反复验证的铁律。