产品兼职方案怎么写?兼职提成和补贴标准怎么算?

一份卓越的产品兼职方案,绝非一份简单的成本支出清单,而是企业撬动市场增量、构建柔性销售网络的战略杠杆。它的核心要义在于平衡激励性与成本可控性,将兼职人员的个人利益与企业增长目标深度绑定。在着手撰写方案之前,管理者必须摒弃“兼职即临时劳力”的陈旧观念,转而将其视为一种特殊的、具有高度能动性的合作模式。方案的设计,本质上是在构建一个微型创业生态系统,让每一位参与者都能清晰预见其努力的价值回报,从而自发地、高效地为企业创造价值。这需要我们从顶层设计开始,系统性地思考薪酬体系的每一个齿轮如何精准啮合。

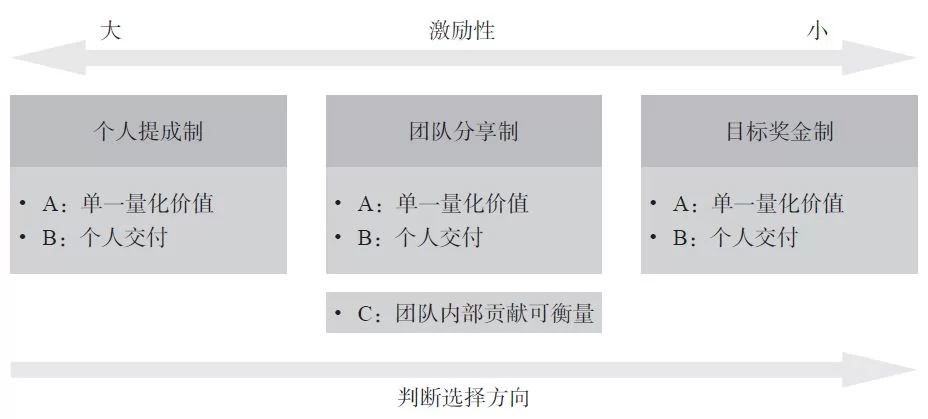

产品推广兼职薪酬体系的搭建,是一项融合了经济学、心理学与管理学的精细工程。其基础架构必须建立在清晰的职位定义与职责划分之上。兼职人员是扮演纯粹的推广角色,还是承担部分销售转化、甚至是售后服务职能?不同的职责定位,直接决定了薪酬构成中固定部分与浮动部分的配比。一个常见的误区是,试图用单一、固化的提成比例去应对所有市场阶段和产品类型。在新品推广期,为了快速引爆市场声量,设置具有爆发力的首单奖励、拓客奖励可能比单纯的销售额提成更为有效;而在产品成熟期,则需要更侧重于复购率、客单价提升相关的激励措施。因此,薪酬体系必须是动态的、可配置的,能够根据市场反馈与企业战略调整进行敏捷迭代,这才是其生命力的关键所在。

兼职提成的计算,是方案中最具技术性也最核心的部分,它直接决定了激励的“锋利度”。最基础的模型是固定比例提成,例如销售额的5%,其优点在于简单明了、易于计算,但缺点在于激励效果线性增长,难以激发兼职人员挑战更高目标的欲望。更具激励性的是阶梯式提成,例如:月销售额1万元以下提成3%,1万至3万元部分提成5%,3万元以上部分提成8%。这种阶梯式提成的精髓在于制造“跳一跳,够得着”的挑战感,通过设置具有吸引力的收入跃升节点,驱动兼职人员突破个人瓶颈。一个更具实战性的兼职销售提成计算公式范例可能是这样的:总提成 = Σ(各阶梯销售额 × 对应阶梯提成率) + 新客户开发奖励 × 新客户数 + 特定产品销售奖励。这里不仅包含了阶梯提成,还嵌入了引导行为的专项奖励。例如,新客户开发奖励可以是每成功开发一个有效新客户给予100元现金奖励,这直接鼓励了兼职人员为企业开拓增量市场,而非仅仅维护存量。同时,必须明确提成的结算周期、发放方式以及退换货等情况下的提成追回机制,避免后续纠纷,维护方案的严肃性。

如果说提成是驱动业绩的“油门”,那么补贴就是保障引擎平稳运行的“润滑剂”与“底盘”。补贴的设计,远不止于发钱那么简单,其背后体现的是企业对兼职人员的关怀程度与管理精细化水平。在如何制定合理的兼职补贴政策上,我们需要将其分类别、分场景进行规划。第一类是基础保障型补贴,如交通补贴、通讯补贴、餐饮补贴。这部分补贴的目的在于降低兼职人员的参与成本,使其无后顾之忧,金额无需过高,但必须有,这是一种姿态,也是对劳动者基本付出的尊重。第二类是绩效导向型补贴,如活动驻场补贴、恶劣天气补贴、超额完成任务补贴。这类补贴与特定行为或成果挂钩,旨在引导兼职人员在关键时刻能站出来、顶上去。例如,在大型展会期间,除了正常的销售提成外,每日额外提供50-100元的驻场补贴,能有效确保人员的稳定性和工作的专注度。补贴政策的核心在于“合理”与“透明”,标准清晰、发放及时,才能真正起到补充激励的作用,否则只会沦为模糊不清的成本负担,甚至引发不满。

然而,再完美的薪酬方案,若脱离了有效的管理与绩效考核,都可能沦为“空中楼阁”。兼职团队管理绩效考核方法的设计,必须与薪酬体系紧密联动,形成闭环。考核指标(KPI)绝不能唯“销售额”论,这种单一维度的考核极易导致短期行为,如过度承诺、恶意刷单等。一个健康的考核体系应该是立体的,至少应包含三个维度:业绩指标(如销售额、回款率、新客户数)、过程指标(如客户拜访量、产品演示次数、有效线索提报数)和质量指标(如客户满意度评分、退货率、合规性)。对于过程指标和质量指标的考核,可以通过设置不同的权重,折算为绩效分数,再与提成系数或专项奖金挂钩。例如,季度考核优秀的兼职人员,其下季度提成系数可上浮10%;而出现严重客诉或违规行为的,则可能被取消当期提成资格。更重要的是,考核不是目的,而是手段。通过定期的绩效面谈与反馈,帮助兼职人员分析问题、提升能力,这才是管理的核心价值所在。营造一种“人人都是经营者”的团队氛围,让他们不仅为自己赚钱,更能感受到与企业共同成长的归属感和成就感,这才是留住优秀兼职人才、打造高绩效团队的终极密码。

最终,一套成功的产品兼职方案,其价值早已超越了金钱交易本身。它是一份宣言,向市场宣告了企业对人才的尊重与渴求;它是一面镜子,映照出企业战略的清晰度与管理的成熟度;它更是一座桥梁,连接起企业的商业雄心与无数个体追求财富与成长的梦想。当兼职人员不再仅仅将自己视为“局外人”,而是作为事业共同体的一员,为每一次市场的突破而欢欣鼓舞,为每一个产品的瑕疵而忧心忡忡时,这套方案才算真正地发挥出了它的最大效能。持续地优化、动态地调整,并始终保持着对人性深刻的洞察与尊重,这条探索之路永无止境。