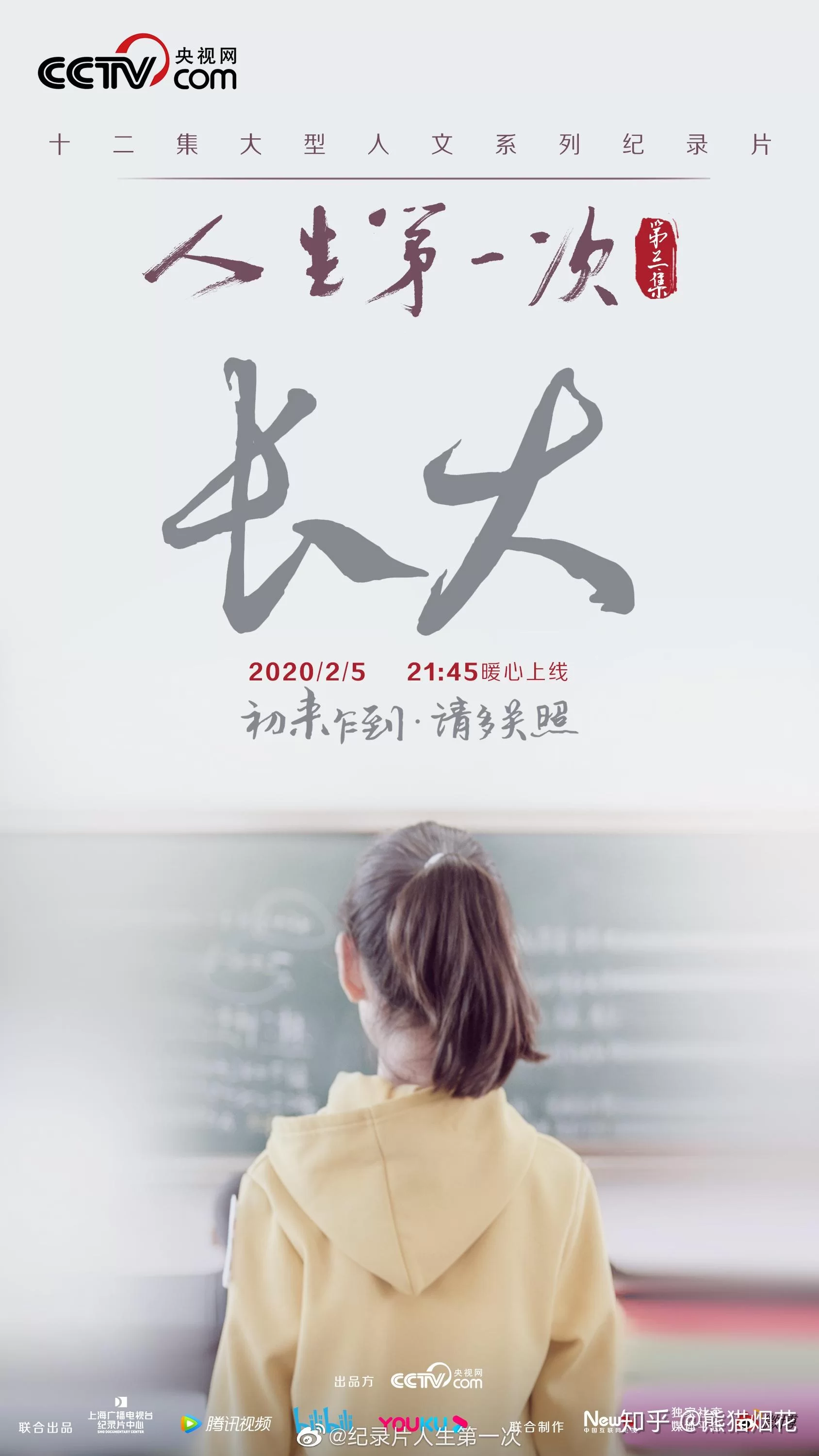

人生第一次兼职是真的吗?纪录片里讲的都靠谱吗?

当镜头对准那一张张稚嫩却坚毅的脸庞,《人生第一次》系列纪录片中的“兼职”篇,以一种近乎素白的笔触,描绘了当代青年初涉社会的斑斓图景。然而,伴随着感动的泪水与共鸣的掌声,一个尖锐的问题也随之浮现:这一切,是真的吗?我们所看到的那些辛酸、喜悦与顿悟,究竟是未经修饰的现实切片,还是经过精心编排的剧本?这种质疑并非空穴来风,它触及了纪录片这一媒介最核心的矛盾——对“真实”的永恒探求。要回答这个问题,我们不能简单地用“是”或“否”来概括,而必须深入纪录片创作的肌理,理解其作为“被构建的真实”的本质。

首先,我们必须厘清一个基本概念:纪录片从未等同于绝对客观的现实监控。从摄像机被架设的那一刻起,选择便已开始。拍摄什么、忽略什么,采用何种景别、怎样的光线,后期的剪辑节奏、配乐情绪,无一不在塑造着观众对事件的认知。因此,讨论《人生第一次》兼职篇的真实性,关键不在于它是否存在“摆拍”,而在于这种“摆拍”或艺术加工,是否服务于更高层面的“本质真实”。例如,片中或许会有工作人员为了获得更清晰的收音,请主人公重复一段刚刚说过的关键对话;或许为了叙事的连贯,将不同时间点发生的相似事件进行并列剪辑。这种手法在纪录片创作中被称为“情景再现”或“真实电影”的变体,其目的并非捏造事实,而是为了更深刻地揭示人物内心世界与事件的核心矛盾。与其纠结于某个镜头是否“演”出来的,不如审视这些镜头所传递的情感与信息,是否精准地捕捉到了“第一次兼职”这一人生节点所共通的迷茫、挣扎与成长。

将目光聚焦于《人生第一次》兼职篇的具体内容,我们可以看到,其叙事的根基牢牢扎在中国社会的现实土壤之中。无论是深夜在街头派发传单的女大学生,还是在后厨忙碌不堪的少年,他们所面临的困境——对微薄薪金的计较、与陌生顾客的周旋、体力与精神的双重疲惫——都是无数年轻人亲身经历过的真实写照。纪录片的价值,恰恰在于它将这些分散在个体生命中的微观体验,提炼并汇聚成一个具有代表性的公共议题。片中那些看似戏剧化的情节,比如因一次失误被严厉斥责后的独自垂泪,或是拿到第一笔工资时那种混杂着心酸与自豪的复杂神情,之所以能引发广泛共鸣,正是因为它们击中了集体记忆的靶心。艺术加工在这里扮演的角色,更像是一种“显影剂”,它将现实中模糊、潜藏的情感脉络变得清晰可见,让观众得以跨越屏幕,与片中人物产生深度的情感链接。 因此,从社会学的角度看,这部纪录片的社会价值远大于对其个别镜头真实性的苛求。它是一面镜子,映照出转型期中国年轻一代的生存状态与精神风貌,促使社会去关注他们的压力、梦想与诉求。

那么,我们应当如何看待纪录片中普遍存在的“摆拍”与真实性的张力?这需要观众建立一种更为成熟的媒介素养。优秀的纪录片创作者,就像一位手持手术刀的外科医生,他的“摆拍”或干预,是为了更精准地切除病灶,揭示病理,而非无谓地增添伤口。在《人生第一次》中,创作者的干预是克制的、充满人文关怀的。他们没有刻意制造冲突,没有渲染廉价的煽情,而是以一种近乎白描的方式,静静观察,适时引导。这种创作伦理,确保了即便存在技术层面的“不真实”,影片在精神内核上依然是忠于现实的。反观当下一些所谓的“真人秀”,其剧本化、游戏化的倾向,早已背离了记录真实的初衷,沦为消费主义的景观。相比之下,《人生第一次》的“兼职”篇,其可贵之处就在于它在商业逻辑与艺术追求之间,艰难地守住了记录的底线。它让我们看到,真实本身就蕴含着最强大的力量,创作者的任务是发现它、呈现它,而非凭空创造它。

进一步探讨,这部纪录片对于当代年轻人的意义,已经超越了单纯的影像记录。在社交媒体时代,每个人都在精心包装自己的生活,呈现出一种“完美”的假象。而《人生第一次》兼职篇则勇敢地展示了“不完美”的真实:笨拙、挫败、狼狈,以及在这些负面体验中淬炼出的坚韧。它告诉正在经历或即将经历这一切的年轻人:你的挣扎并非孤例,你的迷茫是成长的必经之路。这种“被看见”的感觉,本身就是一种巨大的心理慰藉与精神赋能。它鼓励年轻人正视现实,接纳自己的不完美,并从中汲取前行的力量。从这个层面讲,这部纪录片完成了一次重要的社会心理疏导,它在潜移默化中塑造着一种更为健康、更具韧性的青年文化。它所传递的价值观——勤奋、自立、责任、同理心——与我们所倡导的社会主流价值观高度契合,具有积极的导向作用。

最终,当我们再次审视“人生第一次兼职是真的吗?”这个问题时,答案或许已经不再重要。重要的是,这部作品是否激发了我们对真实的思考,是否触动了我们对同类命运的关注,是否在我们心中留下了值得回味的印记。一部纪录片的生命力,不在于它像素级别的还原度,而在于它能否成为一个有效的“引子”,引发观众对自身、对社会、对时代的深度反思。《人生第一次》兼职篇,以其真诚的视角和深刻的洞察力,成功地做到了这一点。它所记录的,早已不是某几个具体个体的故事,而是一代人的青春侧影,一个时代的精神切片。真正的真实,就蕴藏在这份跨越时空的共鸣之中,它在每个观众的内心深处,悄然完成了一次属于自己的“人生第一次”的重演与确认。