企业副业群是啥意思?企查查能查企业有哪些副业吗?

那么,企查查这类工商信息查询工具,能否精准地揭示一家企业的“副业”呢?答案并非简单的“是”或“否”,其背后涉及到一个核心问题:企业经营范围与实际业务之间的鸿沟。企业的“经营范围”是在工商局注册的、具有法律效力的业务边界,它相对固定且宽泛,是企业合法经营的“身份证”。而“副业”或“实际业务”则是企业在市场中的真实行动,它更加灵活、动态,甚至具有试探性。一家以“餐饮服务”为主营范围的公司,其真实的副业可能是线上售卖预制菜、开发餐饮管理SaaS软件,甚至是投资连锁便利店。这些具体的、带有战略意图的“副业”行为,往往不会第一时间、或完整地体现在其工商登记的经营范围里。因此,单纯依赖企查查查询经营范围,来断定一家公司有无副业,如同仅看一个人的名片就想了解其全部生活,必然会挂一漏万。

尽管如此,企查查依然是挖掘企业副业线索的绝佳起点,它提供的是一系列需要深度解读的“蛛丝马迹”。关键在于如何从静态的数据中,推导出动态的商业逻辑。首先,关注知识产权的布局。一家公司若在某领域申请了大量的商标、专利或软件著作权,这往往是其战略重心的最直接信号。例如,一家教育科技公司,若突然密集注册了多个与“元宇宙”、“虚拟人”相关的商标和图形专利,即便其经营范围仍未更新,也强烈暗示它正在筹备进入虚拟教学领域。其次,穿透股权投资与子公司架构。企业常常通过设立全资或控股子公司来隔离风险、试水新业务。仔细研究这些子公司的名称、成立时间、注册资本和经营范围,往往能拼凑出母公司在新领域的版图。一家主业为传统制造的企业,若投资了一家专注于人工智能算法的科技公司,其意图不言而喻。再者,审视司法案件与招投标信息。企业作为原告或被告的案由,以及其参与的招投标项目类型,能最真实地反映其近期正在从事的业务活动。一家从未涉及医疗领域的公司,若频繁出现在医院信息化建设的招投标公告中,其“副业”方向已然明朗。

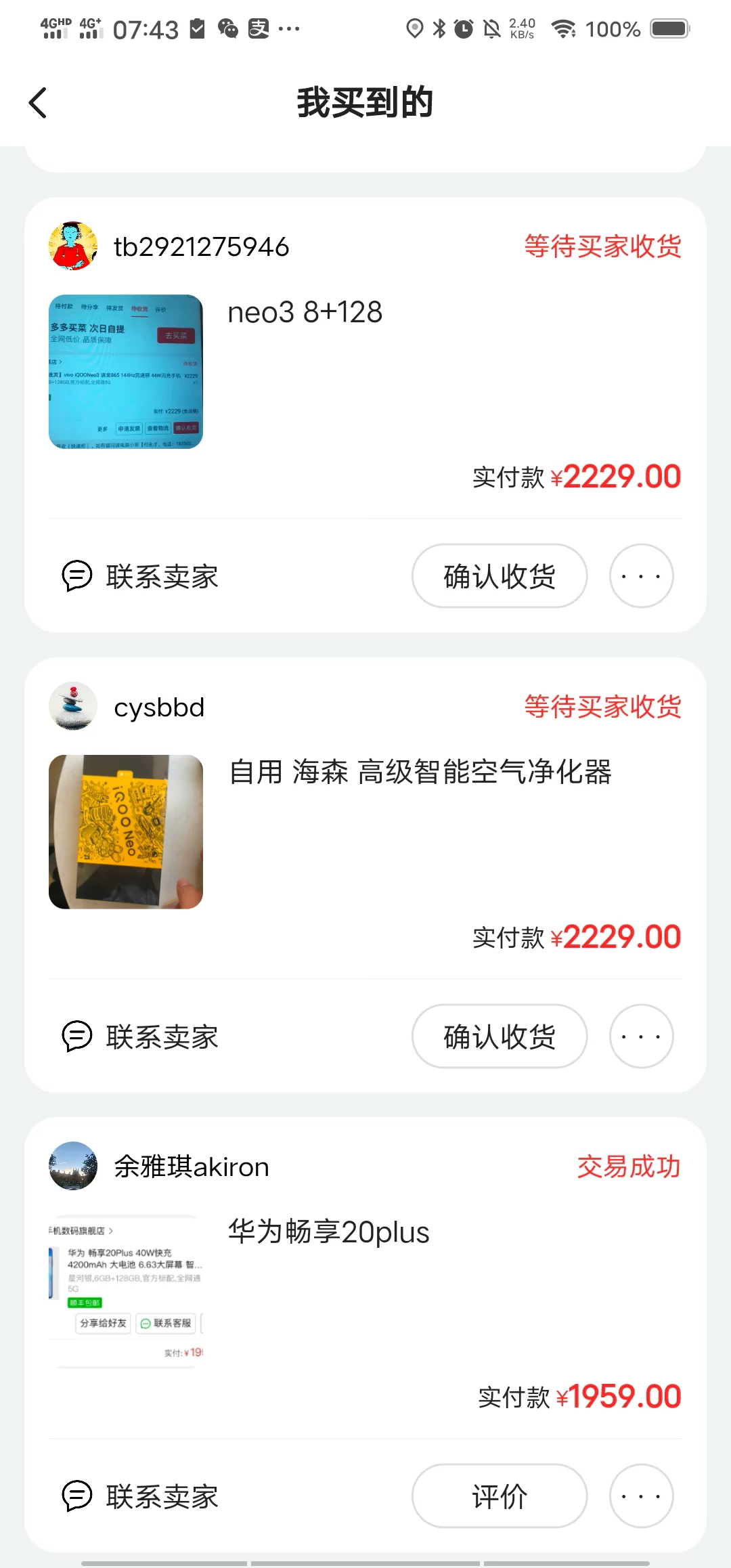

要更全面地识别公司的隐性业务,必须跳出单一工具,构建一个多维度的信息分析矩阵。一是舆情监控与公开信息挖掘。企业官网的新闻稿、高管的公开演讲、社交媒体账号的动态,以及行业媒体的深度报道,都是释放战略信号的窗口。创始人近期在哪个场合频繁提及“下沉市场”?公司官微是否开始推送与新产品相关的内容?这些都是比工商数据更鲜活、更即时的线索。二是招聘信息的深度解读。企业的人才需求是其战略布局的“风向标”。一家公司若开始招聘“直播运营”、“社群增长专家”或“碳资产管理师”等与其主业看似无关的职位,几乎可以肯定它正在组建团队,开辟相应的业务战线。分析这些招聘岗位的职责描述和要求,甚至能推断出新业务的初步模式和目标群体。三是产品与渠道的实地勘察。对于面向消费者的企业,亲自体验其App、小程序、电商平台店铺,或是线下新开的门店,是获取一手信息的最佳方式。产品功能的更新迭代、线上营销活动的主题变化,都是其业务探索最直接的体现。

从战略层面进行企业多元化经营分析,识别其“副业”的价值与风险,是更高阶的商业智慧。企业拓展副业,动机多样:或为寻找新的增长引擎,以应对主业的增长瓶颈;或为构建生态闭环,增强客户粘性;或为分散经营风险,实现“东方不亮西方亮”。然而,多元化亦是一把双刃剑。资源分散是首要挑战,无论是资金、人才还是管理层的注意力,都是有限的,贸然进入不熟悉的领域,可能导致主业根基动摇,副业也无力为继。其次是品牌认知的风险,一个品牌在消费者心智中的定位是相对稳固的,若其副业与主业形象反差过大,可能引发认知混乱,稀释品牌价值。再者,合规性风险不容忽视,许多“副业”处于新兴的灰色地带,监管政策尚不明朗,一旦政策收紧,前期投入可能付诸东流。因此,对于投资者、合作伙伴乃至求职者而言,看清一家企业副业的真实进展、资源投入程度及其与主业的协同效应,远比知道它“做了什么”更为重要。

回到“企业副业群”的最初定义,无论是作为内部创新的策源地,还是外部链接的桥梁,其存在本身就反映了现代商业环境的深刻变革:单一、线性的增长模式已难以为继,敏捷、多元的探索成为常态。而企查查等工具,则为观察这场变革提供了冰山之上的数据视角。真正的商业洞察力,则体现在能够将这些冰冷的数字、零散的线索,与对市场趋势、人性和组织动态的理解相结合,从而拼凑出冰山之下的完整图景。在商业世界里,真正的战略意图往往隐藏在那些未曾言说的行动之中,而识别这些行动,本身就是一种超越数据的高阶智慧。