体制内能搞副业吗,合法副业有哪些,工资多少呢?

这道边界的核心,源于《中华人民共和国公务员法》中明确的纪律要求:“公务员不得从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务。” 这条规定是公务员副业规定的基石,也是所有体制内人员在考虑副业时必须首先对照的“红宝书”。这里的“营利性活动”关键词在于“经营”与“职务”。简单来说,任何需要你投入时间精力去经营、并以此作为主要收入来源的商业行为,比如开公司、办企业、当股东法人、做微商代理等,都明确踩在了红线之上。同样,在任何企业,无论是否与本职工作相关,担任实质性管理或业务职务,也属于被禁止的范畴。理解这一点,就等于掌握了最基础的“安全阀”。然而,法律条文是刚性的,现实生活却是弹性的。法规的初衷是防止公权私用、利益冲突,而非完全扼杀个人的合法劳动与价值创造。因此,在“营利性活动”的禁区之外,依然存在着一片广阔的“安全区”,等待着有心人去探索。

那么,这片“安全区”究竟包含哪些体制内合法副业呢?我们可以将其大致归为几类。第一类是知识变现与创作型。这是当前最受推崇也相对稳妥的路径。如果你在某一领域有深厚的积累,无论是历史、法律、财经还是外语,都可以通过写作、翻译、线上课程、付费咨询等方式将知识转化为收入。在自媒体平台开设专栏,为出版社供稿,或是在知识付费平台担任讲师,这些行为本质上是个人智力成果的输出,不涉及实体经营,与“营利性活动”的界定相去甚远。第二类是技能服务与艺术型。如果你拥有某种专业技能或艺术特长,比如摄影、设计、编程、绘画、乐器演奏等,同样可以在不影响本职工作、不利用职务便利的前提下,利用业余时间提供有偿服务。例如,周末接一些商业拍摄或设计的私活,在网上出售自己的画作或手工艺品,这些都属于个人劳动技能的延伸,具有高度的灵活性和独立性。第三类是纯粹的资产性投资。将合法收入用于购买股票、基金、理财产品等,是法律完全允许的行为。这种“用钱生钱”的方式,不投入个人劳动时间进行经营,自然不属于“从事营利性活动”。但必须强调的是,投资行为需严格与职务信息隔离,杜绝任何形式的内幕交易。

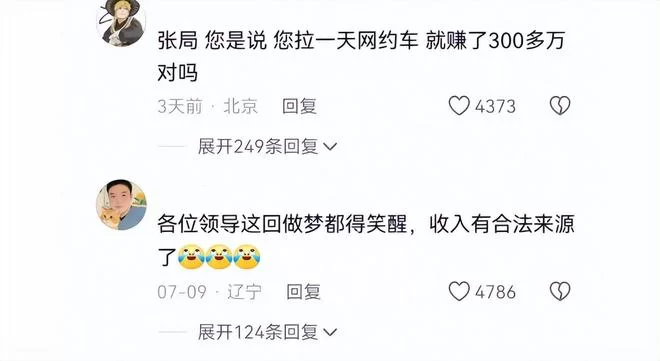

谈及副业,一个无法回避的问题便是体制内副业收入。它能达到多少?能否与主业比肩?对此,我们必须抱持一个清醒而理性的认知。体制内副业的本质定位,应该是“补充”而非“替代”,是“锦上添花”而非“另立山头”。其收入水平与个人投入的时间、精力、技能稀缺度以及市场行情紧密相关,呈现出极大的差异性。以知识变现为例,一个在细分领域拥有强大影响力的IP,其线上课程或专栏的收入可能非常可观,甚至远超工资,但这背后是长期的知识积累和持续的内容输出,属于典型的“厚积薄发”。而对于技能服务类副业,收入则更接近于“计件工资”,多劳多得,但天花板也相对明显,很难实现指数级增长。至于资产性投资,其收益则充满了不确定性,可能一夜暴富,也可能血本无归,需要极强的专业知识和风险承受能力。总体而言,对于大多数体制内从业者来说,一份合规的副业每月带来几百到几千元的额外收入,是比较现实和普遍的预期。这笔钱或许不能彻底改变生活,但足以提升生活品质,增加家庭抗风险能力,或支撑起一个昂贵的爱好。

然而,选择在体制内搞副业,绝不仅仅是“做什么”和“赚多少”的技术问题,更是一场关于精力管理、心态平衡和风险控制的修行。真正需要掂量的,是几笔无形的账。首先是精力账。体制内工作往往意味着责任与压力,加班加点亦是常态。在主业之外再开辟一个战场,对个人精力是巨大的考验。若因副业导致主业状态下滑,本末倒置,无疑是得不偿失。其次是关系账。副业的存在,如何在单位与同事、领导间自处?是低调隐藏还是坦然相告?这其中的微妙关系需要智慧去处理,避免因“不务正业”的印象影响职业发展。最后也是最重要的,是风险账。对政策的理解是否到位?是否存在潜在的利益冲突?例如,一个市场监管部门的干部,绝不能从事电商副业;一个掌握着项目审批信息的官员,更不能参与相关领域的任何投资。这种风险意识必须时刻警钟长鸣。副业之路,每一步都需如履薄冰,审慎前行。

因此,对于身处体制内的个体而言,副业的选择更像是一场对自我认知与边界感的深度修行。它考验的不仅是谋生技能,更是身处规则框架内,如何安放个人热情与理想的人生智慧。它不是一条逃离的捷径,而是一种主动的拓展,是在确保根基稳固的前提下,向着更广阔天空伸出的枝桠。当一个人能够在主业与副业之间找到那个精妙的平衡点,既能履行好公职人员的职责与使命,又能让个人价值在另一个维度得到舒展与实现,这本身或许就是一种更高层次的成功与自在。这条路上的探索,最终指向的,是更加丰满、立体且拥有多重支点的自我。