体育培训机构副业有哪些类型,办许可证需要啥条件?

当前体育培训行业已从蓝海驶入红海,单纯的课时费收入模式在日益激烈的市场竞争中显得愈发脆弱。单一的收入来源如同独木舟,难以抵御市场风浪。因此,探索并开辟副业,已经不是“可选项”,而是关乎机构生存与发展的“必答题”。思考体育培训机构副业有哪些类型,本质上是在重新审视自身资源的价值边界,是从一个教学提供者向一个体育服务生态构建者的转型。这个过程的核心,是围绕核心业务,进行价值的深度挖掘与广度拓展。

最直接、也最容易上手的副业类型,是基于现有核心技能的延伸。这意味着你不需要从零开始,而是将现有的教练团队、场地设施、学员资源进行二次开发。例如,常规的青少年篮球培训之外,可以开设“精英特训营”,针对有一定基础、希望提升竞技水平的学员,提供更高强度、更具针对性的训练,这自然可以设定更高的收费标准。同样,体育场馆如何多元经营增加收入,一个典型的答案就是充分利用场地“非黄金时段”。白天的闲置场馆可以面向成人开设健身塑形课程,或者承接企业团建、拓展活动,将场地利用率从“半天”提升至“全天”。此外,线上化是当下的重要趋势,将优质的教学内容制作成系列线上课程或训练计划,通过付费订阅或单次购买的形式销售,打破了地域限制,实现了知识的多次变现。这不仅是增收渠道,更是品牌影响力的放大器。

当技能延伸达到一定瓶颈,下一步便是构建一个围绕主业的“服务生态”。此时,副业不再是课程的简单补充,而是成为了学员体验的重要一环。最典型的莫过于体育用品零售。在机构内部开设一个小型精品店,销售与培训项目相关的运动装备、护具、甚至定制化队服和周边纪念品。这部分利润往往相当可观,因为它解决了学员“去哪买、买什么”的痛点,并且基于对教练的信任,转化率极高。更进一步,可以涉足赛事服务。定期举办内部或区域性的学员联赛、邀请赛,不仅能提升学员的参与感和归属感,更可以通过报名费、赞助商、赛事直播等方式创造新的营收点。甚至,还可以将场馆包装成一个独特的“派对空间”,推出体育主题生日会、假期托管营等服务,这些活动的附加值远高于普通培训,是提升坪效的绝佳手段。这些看似“跨界”的业务,实则都紧紧附着在“体育”这一核心主轴上,共同构筑了一个稳固的商业闭环。

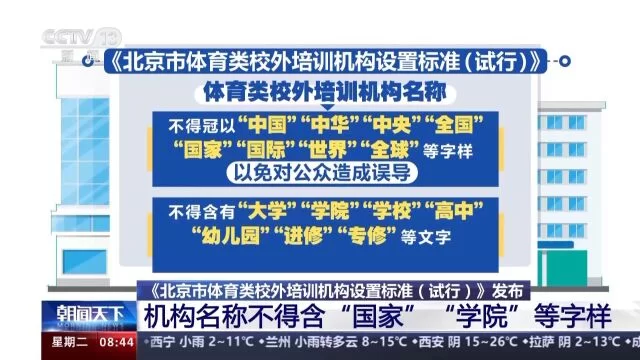

然而,美好的商业蓝图必须建立在坚实的合规地基之上。谈及体育机构办副业许可证条件,这是所有经营者都必须严肃对待的核心问题。首先,必须明确一个基本原则:营业执照上的“经营范围”是法律允许你从事业务的边界。如果你的执照上只有“体育培训”,那么擅自销售食品、服装或组织大型赛事就可能涉嫌超范围经营。因此,每增加一个新的业务类型,第一步往往就是去市场监督管理局(工商局)办理经营范围变更。例如,增加零售业务,需在经营范围中加入“体育用品及器材零售”;若涉及预包装食品或运动补剂的销售,则必须办理《食品经营许可证》,其办理条件对场地、人员健康、仓储管理都有明确且严格的规定。如果要组织面向公众的大型体育赛事,根据规模,可能还需要向公安机关申请《大型群众性活动安全许可》,并制定详尽的安保方案和应急预案。这一过程看似繁琐,却是规避法律风险的“护身符”,任何试图绕道而行的想法都可能带来致命打击。

在具体操作层面,成功的副业拓展并非一蹴而就,而是一场需要精心策划的“攻坚战”。首要策略是“小步快跑,快速迭代”。不要一开始就投入巨资,比如大规模铺货开设体育用品超市。可以先从与几家供应商合作、代销几款明星产品开始,测试学员的反应和市场的接受度。利用微信群、小程序等现有私域流量池进行预售,根据订单量再决定进货规模,最大程度降低库存风险。其次,要善于“借力打力”。与社区、学校、其他异业商家(如儿童摄影、健康餐厅)建立合作关系,互相导流。你的学员可以享受合作伙伴的折扣,他们的客户也能获得你的体验课券,这是一种成本极低且效率极高的获客方式。关键在于,所有新增业务都要与主品牌形象保持高度一致,强化而非稀释机构的专业定位。

未来的体育商业形态,将不再是孤立的服务点,而是相互连接的价值网络。体育场馆如何多元经营增加收入的终极答案,在于构建一个以用户为中心的“体育+”生活方式平台。想象一下,一个孩子来这里参加篮球培训,他的父亲可以在旁边的成人体能区锻炼,母亲则可以参加一堂瑜伽课,结束后一家人可以在场馆内的轻食餐厅享用健康餐,周末还能全家参加机构组织的户外挑战营。这种“一站式”的体育生活解决方案,将极大地增强用户粘性,让机构从一个单纯的培训场所,升级为一个家庭健康生活的入口和社区体育文化的中心。实现这一愿景,需要经营者具备更宏观的格局和更细腻的用户洞察力,将每一个副业都视为完善用户体验、传递品牌价值的一块拼图。

这条路并非坦途,它考验着经营者的资源整合能力、市场敏锐度和风险管控智慧。但与其在单一赛道内“内卷”至死,不如主动破局,去开拓更广阔的天地。从一节课的收费,到一个家庭的体育消费,再到一个社区的体育文化,这不仅是商业模式的升级,更是企业社会价值的跃迁。当一家体育机构不再仅仅被看作是“教打球”或“教游泳”的地方,而是成为区域内一个不可或缺的健康生活地标时,它才真正拥有了穿越周期、基业长青的底气。