做兼职加班费到底怎么算,居家兼职能拿到加班费吗?

关于兼职加班费,许多人脑海中浮现的或许是一个简单的“是”或“否”的答案,但现实远比这复杂。问题的核心并非工作地点是在家还是在办公室,而是隐藏在合同背后的那层法律关系——你是“员工”还是“合作者”?这层关系的定性,直接决定了你的额外付出能否兑换成法律意义上的“加班费”。要厘清这笔账,我们必须撕开表象,深入探究兼职用工的两种基本形态:非全日制用工与劳务关系。前者受《劳动合同法》的庇护,而后者则遵循《民法典》的契约精神,二者在加班费的获取上有着天壤之别。

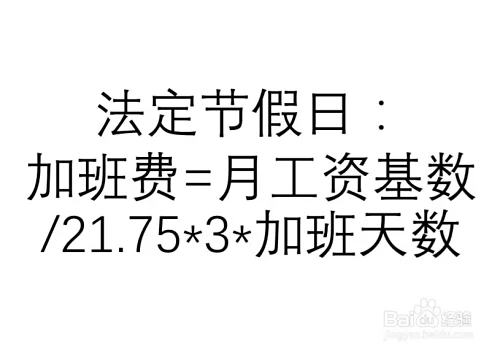

当我们谈论有保障的加班费时,实际上主要指向的是“非全日制用工”这种法律关系。根据我国法律定义,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。在这种关系下,你实质上是这家公司的“员工”,享有基本劳动权益。那么,加班费如何产生?法律规定,若用人单位安排劳动者在工作日延长工作时间,应支付不低于工资150%的报酬;在休息日安排工作又不能安排补休的,支付不低于200%的报酬;在法定休假日安排工作的,则必须支付不低于300%的报酬。然而,这里存在一个关键的实践难点:非全日制用工的特性就是工时短,一旦用人单位安排的工时超出了每日4小时或每周24小时的上限,这种用工关系本身就可能面临向全日制用工转化的风险。因此,实践中,对于非全日制员工的“加班”,更多体现在法定节假日的工作安排上。如果你在国庆节这样的法定假日被要求上岗,即便你是小时工,也完全有理据主张三倍工资,这是法律赋予你的刚性权利。

然而,现实中大量的“兼职”并非上述的非全日制用工,而是更为普遍的“劳务关系”。你是否经历过这样的场景:接一个设计项目、翻译几篇文章、或者为某个小程序写一段代码,你交付的是成果,对方支付的是约定的费用?这便是典型的劳务关系。在这种模式下,你与对方是平等的民事主体,不存在管理与被管理的人身隶属关系。你自由安排工作时间,对工作过程自主负责,对方只对最终成果进行验收和付费。在这种情况下,《劳动合同法》中关于加班费的规定并不适用。因为你的报酬并非基于“标准工作时间”,而是基于“任务完成度”。这就好比您请一位水管工来修水管,约定费用是300元,无论他花了半小时还是三小时,只要修好了,费用就是300元。他不会因为耗时超出预期就向你索要“加班费”,同样,如果你提前完成了任务,对方也不能因此克扣你的报酬。对于居家兼职而言,绝大多数都属于这种劳务关系。你的“加班”,在法律视角下更像是“为达成合作目标而投入的额外精力”,其补偿方式应在事前的合同或协议中进行明确约定,比如项目奖金、阶段性的额外酬劳等,而非套用法定的加班费计算公式。

那么,居家兼职就注定与“加班费”无缘了吗?也不尽然。虽然无法直接援引《劳动法》要求法定倍数的加班费,但这并不意味着你的额外劳动就应该被无偿榨取。关键在于“契约精神”和“证据保留”。首先,在接受任何居家兼职项目前,务必与对方签订清晰的合作协议。协议中不仅要写明总报酬、交付标准,更应尽可能预见到可能出现的工作量增加情况,并约定额外的补偿机制。例如,可以约定“若项目需求变更导致工作量增加超过原定范围的20%,双方需协商追加相应报酬”。其次,养成保留工作痕迹的习惯。居家工作的弹性带来了便利,也带来了举证的困难。微信、钉钉等即时通讯工具里的工作安排、需求变更记录、邮件往来、在线协作文档的修改历史,甚至是你自己记录的工作日志,都可能在未来发生纠纷时,成为证明你付出了额外劳动的有力证据。当对方不断提出新要求,让你感觉“被加班”时,你可以基于这些证据,主动与对方进行沟通协商,要求追加合理的费用。这并非“索要加班费”,而是在维护自身作为服务提供者的合法权益,要求对方为其新增的、合同外的需求“买单”。

谈及报酬,就无法回避一个实际操作层面的问题:兼职工资的个税计算。这也是区分两种法律关系的一个重要标志。如果是非全日制用工,你的工资属于“工资、薪金所得”,由支付方代扣代缴个人所得税,目前可以享受每年6万元的基本减除费用。而如果是劳务关系,你的报酬则属于“劳务报酬所得”,其个税计算方式更为特殊。单次收入不超过4000元的,减除费用800元;超过4000元的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额,适用20%-40%的超额累进税率。例如,你完成一个居家兼职项目获得报酬5000元,那么应纳税所得额为5000*(1-20%)=4000元,需要缴纳的个税为4000*20%=800元。了解这一点,有助于你更精确地评估自己的实际收入,并在谈判报酬时将税务成本考虑在内,避免拿到手的报酬与预期产生较大落差。

面对日益普遍的灵活用工趋势,薪酬纠纷也呈现出新的形态。传统的劳动仲裁体系主要服务于劳动关系,对于劳务关系的争议,往往需要通过民事诉讼解决,流程更长、成本更高。这给居家兼职者带来了更大的挑战。因此,构建一个健康的灵活用工生态,需要双方共同的努力。对于兼职者而言,要增强法律意识和契约精神,把“丑话说在前面”,用严谨的协议保护自己;对于用工方而言,则应秉持诚信原则,尊重兼职者的劳动付出,清晰界定工作范围与报酬,避免因模糊不清而引发争议。当居家兼职能否拿到加班费这个问题被抛出时,它背后折射出的,是整个社会对新型工作模式的适应与探索。答案不在于法律条文的生搬硬套,而在于每一次合作中,双方是否都能建立起基于尊重与透明的沟通机制,让每一份付出都能获得应有的、清晰的回报。这或许才是超越“加班费”一词,更值得我们追求的目标。