东莞兼职律师要求有哪些,专职律师和兼职律师区别具体是啥呢?

在法律服务行业日益细分的今天,律师职业路径的选择也呈现出多元化的趋势。其中,专职律师与兼职律师的划分,不仅是身份标签的差异,更代表着两种截然不同的职业生态与发展逻辑。尤其在东莞这样经济活跃、法律服务需求旺盛的城市,理解兼职律师的准入门槛及其与专职律师的根本区别,对于许多身在高校、科研机构等单位的法律人才而言,是一条连接理论殿堂与实践战场的重要桥梁。选择成为兼职律师,并非简单地增加一份副业,而是对个人精力、职业规划乃至人生价值的深度重塑。

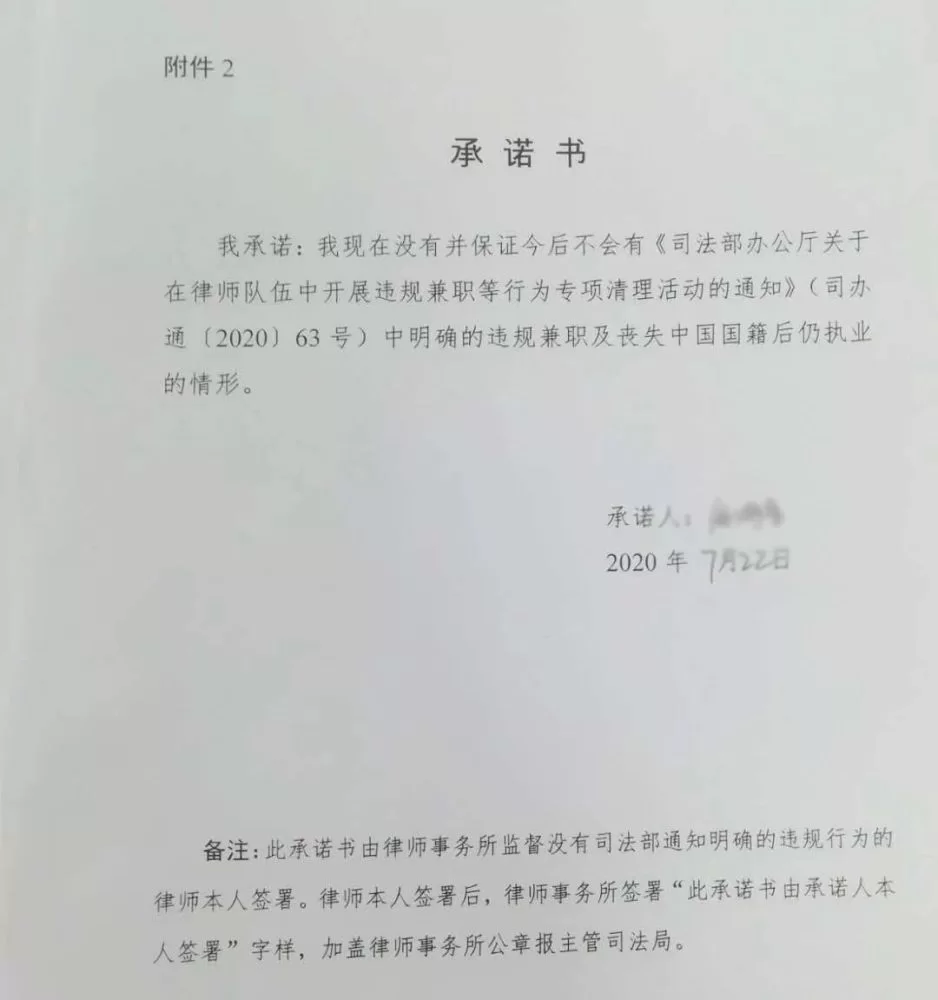

要成为一名合格的东莞兼职律师,首要的门槛并非法律专业技能本身,而是其严格的身份限定。根据《中华人民共和国律师法》及相关规定,申请兼职律师执业的人员,必须是在高等院校、科研机构等单位从事法学教育、研究工作的人员,且经所在单位同意。这一规定直接划定了兼职律师的核心圈层——他们首先是学者或研究员,其次才是律师。这意味着,一个在企业法务部门工作的人员,即便通过了法律职业资格考试,也无法申请成为兼职律师。因此,“东莞兼职律师申请条件”的基石,便是这份“体制内”的学者身份。其次,申请人必须通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书,这是所有律师执业的共同前提。在此基础上,申请人还需在东莞市的一家律师事务所实习满一年,并通过律师协会组织的考核。这一实习要求确保了即便是学者,也必须经历严格的实务训练,掌握基本的办案技能与职业伦理。最后,整个申请流程中,至关重要的一环是获取所在单位出具的“同意从事兼职律师执业的证明”。这份文件不仅是程序性的要求,更是单位对个人精力分配、潜在利益冲突等方面进行综合评估后的一种背书,其背后蕴含的责任与约束远超一纸文书。

当厘清了准入的“高墙”之后,我们便能更深刻地理解兼职律师与专职律师之间那条难以逾越的“鸿沟”。二者最核心的区别,在于身份的单一性与复合性。专职律师的身份是纯粹的,其全部职业精力、社会声誉和经济收入都与律师执业深度绑定。他们是法律服务市场上的“全职战士”,从客户接洽、案件分析到出庭应诉,全程投入,其职业发展路径清晰可见:从授薪律师到独立律师,再到合伙人,每一步都建立在专业深耕和市场积累之上。而兼职律师的身份则是复合的,他们的“主战场”在课堂和实验室,律师执业更像是理论研究的“试验田”和“观察窗”。这种复合性直接导致了二者在执业模式上的巨大分野。专职律师的时间高度自由且完全由自己支配,可以随时应对突发案件,承接耗时复杂的长期诉讼。而兼职律师则必须将律师工作严格限定在业余时间,其办案节奏、案件类型必然受到本职工作的严格制约。这就引出了“东莞兼职律师执业范围”的现实问题:虽然法律条文并未明确限制兼职律师的案件类型,但在实践中,他们往往更倾向于处理非诉业务、法律顾问、学术性较强的咨询或相对简单的诉讼案件,因为这类业务对时间的即时性要求较低,更易于与教学科研工作相协调。

从经济结构与社会关系网络来看,二者的差异同样显著。专职律师的收入通常与案源数量和案件结果直接挂钩,具有高度的不确定性和“多劳多得”的激励属性,他们需要自行承担社保、办公成本等一切开支。这种模式既是压力也是动力,催生了强大的市场开拓意识和客户服务精神。兼职律师则拥有来自本职工作的稳定薪水和福利保障,律师执业收入更多是补充性的、锦上添花的。这种经济上的“安全感”让他们在选择案件时可以更侧重于专业兴趣和学术价值,而非纯粹的经济回报,但也可能因此缺乏专职律师那种“狼性”的市场开拓动力。在社交网络构建上,专职律师的人脉圈主要集中在商界、司法界和客户群体中,而兼职律师则天然横跨学术界与法律实务界,这种独特的跨界身份,使其在某些需要理论高度与实践经验相结合的领域,如立法咨询、专家论证、疑难案件研讨等,拥有不可替代的优势。

对于身处高校、渴望触摸法律实践温度的教师而言,选择成为一名兼职律师,无疑是一场机遇与挑战并存的职业博弈。其“利”显而易见:首先,它能有效打破理论与实践的壁垒。将鲜活的案例带入课堂,让法学理论不再是空中楼阁,极大地提升了教学质量和学生的学习兴趣。同时,司法实践中遇到的新问题、新挑战,又能反过来激发研究灵感,推动学术创新。其次,兼职身份带来了可观的收入补充和更广阔的社会视野。通过与各行各业客户的接触,学者能更真切地理解社会运行的逻辑,其研究成果也更具现实关怀与应用价值。然而,其“弊”亦不容忽视。最大的挑战在于精力的极致分割。教学、科研、办案,每一项都需要全身心投入,长期“三线作战”极易导致身心俱疲,甚至顾此失彼,影响本职工作的深度。其次,职业发展的天花板相对较低。由于时间精力有限,兼职律师很难在某一诉讼领域形成顶尖的专业壁垒,也难以在律所内部晋升为核心合伙人,其律师身份的社会认同度和专业权威性,往往需要依附于其学术声望。此外,潜在的利益冲突风险也如影随形,如何妥善处理涉及所在单位的案件,如何平衡教师中立角色与律师代理人立场,都需要极高的职业智慧。

透过对东莞兼职律师制度的审视,我们看到的不仅是一套执业规则,更是中国法治建设中理论联系实际制度设计的深层考量。这一制度的存在,为象牙塔输送了实践的养分,也为法律实务界注入了理性的思辨。它鼓励法学学者走出书斋,用脚丈量法治的现实进程,这对于培养兼具理论素养与实务能力的复合型法律人才,具有不可估量的价值。然而,挑战也随之而来。如何对兼职律师进行有效的执业监管,确保其与专职律师遵守同样严格的职业纪律?律师事务所如何管理好这支“特殊部队”,既能发挥其学术优势,又能保证服务质量?这些都是司法行政主管部门和律师行业需要持续探索的课题。随着社会分工的进一步细化,或许未来兼职律师的身份范围、执业模式都会有新的调整与发展,但其作为连接学界与实务桥梁的核心价值,将长期存在。

最终,选择成为专职律师还是兼职律师,并非一个简单的职业选择题,而是一场关于自我定位与价值实现的深刻对话。它关乎一个人是希望在法律服务市场的惊涛骇浪中全力搏击,还是希望在理论研究的宁静港湾与实务的星辰大海之间,驾起一座属于自己的桥梁。前者追求的是职业的深度与纯粹,后者探寻的是知识的广度与融合。这两种选择并无高下之分,它们共同构成了法律职业光谱上两道亮丽而独特的色彩,共同谱写着中国法治进程的华美乐章。