东营违规兼职取酬到底算不算违规?处理依据和典型案例有哪些?

在东营,乃至全国范围内,关于公职人员违规兼职取酬的讨论始终未曾停歇。这并非一道简单的“是与非”判断题,而更像是一份需要仔细核对自身身份与行为边界的“体检报告”。许多人心存侥幸,认为业余时间凭本事挣点“外快”无可厚非,但现实中的纪律红线远比想象中更为明晰和严格。要真正理解东营违规兼职取酬问题的本质,就必须回归到具体的法规条文和纪律要求中,进行一次彻底的“望闻问切”。

问题的核心,首先在于对“身份”的准确认知。我们通常所说的“公职人员”并非一个单一概念,它至少涵盖了公务员、参照公务员法管理的事业单位人员、其他事业单位人员以及国有企业管理人员等多个群体。不同身份,所受约束的法规依据虽有共通之处,但也存在细微差别。然而,万变不离其宗,其根本原则都是一致的:防止公共权力与私人利益产生冲突,维护职务的廉洁性和政府的公信力。因此,探讨东营违规兼职取酬是否违规,首先要明确当事人属于哪一类主体,才能精准定位其行为准则。

那么,具体的处理依据是什么?对于公务员群体而言,最根本的准绳是《中华人民共和国公务员法》。该法第五十九条明确规定,公务员不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这里的“营利性活动”和“兼任职务”是关键词,意味着无论是全职还是兼职,只要目的是为了获取经济利益,并且加入了某个营利组织的架构,原则上就是被禁止的。紧随其后的是《中国共产党纪律处分条例》,对于党员公职人员的要求更为严苛。条例第九十四条将“违反有关规定从事营利活动”列为违反廉洁纪律的行为,具体列举了包括经商办企业、拥有非上市公司股份、买卖股票、在国(境)外注册公司或者投资入股,以及“违反有关规定在经济组织、社会组织等单位中兼职,或者经批准兼职但获取薪酬、奖金、津贴等额外利益”等多种情形。这几乎堵死了大多数违规兼职取酬的“后门”,即便是经过组织批准的兼职,也不能取酬,这是必须坚守的底线。

对于事业单位工作人员,其行为规范主要依据《事业单位工作人员处分暂行规定》。其中同样明确,不得“违反国家规定,从事、参与营利性活动或者兼任职务领取报酬”。虽然部分地方在“放管服”改革背景下,鼓励科研人员等特定岗位在岗创业或到企业兼职,但这通常有着极其严格的前置条件,例如必须经过单位批准、不占用本职工作时间、不涉及利用单位资源、不影响本职工作等,并且需要公开透明。这种鼓励创新的政策与普遍性的禁止兼职取酬规定,绝不能混为一谈。许多人误以为自己属于“事业单位”而非“公务员”,就可以“法无禁止即可为”,这种理解是极其危险的。

理解了法规,接下来就是关键的“认定标准”。东营违规兼职取酬的处理,并非仅仅看是否拿到钱,而是要综合研判其行为的性质。*“是否利用职权或职务影响”是判断的核心。例如,一名市场监管部门的干部,到自己监管的行业企业担任“顾问”并领取高额“咨询费”,这显然是典型的权力寻租。一名负责项目审批的公职人员,为其审批对象的公司提供“技术服务”并取酬,这无疑构成了严重的利益冲突。即便是在看似无关的领域,只要其公职身份本身就可能为兼职活动带来便利或影响力,例如利用单位人脉、信息等无形资源,都可能被认定为违规。此外,“是否与本职工作产生时间或精力上的冲突”*也是一个重要考量。一名领导干部,将大量业余时间投入到经营自己的网店或企业,即便没有直接利用职权,也必然会分散其履职尽责的精力,这同样是纪律所不允许的。

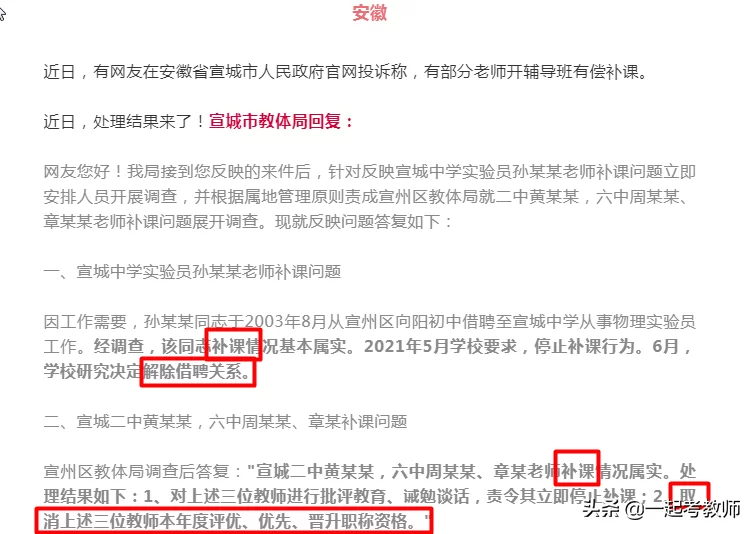

为了让这些抽象的规定更具象化,我们可以剖析一些具有代表性的警示案例。案例一:某市直机关科员张某,利用业余时间与朋友合伙开办了一家咨询公司,并担任监事,每月从公司领取分红。尽管张某辩称自己并未参与具体经营,只是“挂名”,但其行为已经构成了《公务员法》明令禁止的“从事营利性活动”。最终,张某受到党内警告处分,并被责令退还违纪所得。案例二:某县事业单位工作人员李某,是单位的业务骨干。在周末,他未经单位批准,私自到一家与单位有业务往来的私营企业进行“技术指导”,按天领取报酬。纪委在调查中发现,李某的“指导”内容与其本职工作高度相关,且该企业近年来多次获得其所在单位的合同。李某的行为被认定为“违规兼职取酬”并“利用职务影响为他人谋取利益”,受到了更为严厉的党纪政务处分。案例三:某国有企业中层干部王某,以其配偶的名义注册了一家贸易公司,实际控制人为王某本人。该公司的主要业务,恰好与王某分管的领域上下游紧密相关。王某通过“影子公司”进行利益输送,这属于性质更为恶劣的违纪违法问题,最终不仅被开除党籍、开除公职,还因涉嫌犯罪被移送司法机关。这些案例清晰地表明,纪律的“探头”无处不在,任何以“隐形”、“挂名”、“家属代持”等方式试图规避监管的行为,都难以遁形。

从这些案例和规定中,我们可以看到一个清晰的脉络:国家对于公职人员违规兼职取酬的态度是明确的“零容忍”。这并非要剥夺公职人员追求美好生活的权利,而是为了确保公共权力的纯粹性。对于身处东营的公职人员而言,面对兼职取酬的诱惑时,心中必须有一杆清晰的标尺。这杆标尺,一端是个人利益,另一端是公共利益和职业操守。在行动之前,不妨自问几个问题:我的身份是否允许?我是否利用了职务之便?我的行为是否会让公众对公平正义产生怀疑?我是否按规定报备或获得了批准?这些问题的答案,将直接决定行为的是非对错。

最终,这道关于东营违规兼职取酬的选择题,答案并非写在纸面上,而是书写在每一位公职人员内心的纪律标尺之上,体现在其一言一行的自我约束之中。将纪律规矩内化于心、外化于行,是职业生涯行稳致远的“压舱石”。在全面从严治党不断向纵深推进的今天,对规则的敬畏,就是对自身前途的最大负责。任何试图在灰色地带“走钢丝”的行为,最终都可能付出沉重的代价。保持清醒的头脑,守住廉洁的底线,安安分分履职,干干净净做人,这才是每一位公职人员最应珍视的“铁饭碗”。