兼职不想做能退吗?辞退后还能找哪些靠谱居家工作?

当一份兼职从“补贴生活”的甜蜜期,进入“身心俱疲”的消耗期,一个念头便会在脑海中盘旋:我不想做了,能退吗?这个问题背后,既有对当前工作状态的失望,也有对未来的迷茫与谨慎。答案并非简单的“能”或“不能”,它牵涉到契约精神、法律边界以及个人职业规划的深层次考量。理解这一点,是迈向职业自由的第一步。我们必须清晰地认识到,无论是主动辞职还是被动辞退,这都不是一次失败,而是一次宝贵的市场反馈和自我审视的机会,它迫使我们去思考,真正适合自己且具备长期价值的工作模式究竟是什么。

首先,直面“兼职不想做了可以随时辞职吗”这一核心问题。从法律层面看,兼职关系主要分为两种。一种是签订了正式的《劳动合同》,确立了非全日制用工关系。根据我国《劳动合同法》,在非全日制用工中,双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工,且用人单位不向劳动者支付经济补偿。这意味着,法律赋予了你在这种模式下极大的灵活性,“随时辞职”是完全被支持的。然而,更多的兼职可能是以劳务协议、项目合作协议或者仅仅是口头约定的形式存在,这在法律上更接近于民事雇佣关系。在这种情况下,你的“辞职”行为实质上是解除劳务合同。虽然灵活性同样较高,但为了避免纠纷,恪守契约精神至关重要。最稳妥的做法是提前与雇主进行沟通,按照协议中约定的通知期限执行,若无约定,则提前一个合理的时间(如3-7天)书面或口头告知,这既是职业素养的体现,也能最大程度地避免薪资结算等后续麻烦。

其次,如果情况反转,你遭遇了辞退,该如何应对?“被辞退后如何寻找靠谱的居家工作”这个问题,首先要求我们理性看待“被辞退”这件事。辞退原因多种多样,可能是项目结束、业务调整,也可能是个人能力与岗位不匹配。此时,关键不是沉溺于负面情绪,而是复盘整个过程,明确自身权益。若签订了非全日制劳动合同,用人单位可以随时辞退,你同样无需纠结。但若是劳务协议,则需审视协议中关于解除条件的条款,确保对方的辞退行为合法合规。处理完眼前的事务,更重要的是迅速调整心态,将这次经历转化为一次职业方向的精准校准。你需要冷静评估:是行业选择错了,还是平台不适合?是技能储备不足,还是工作方式无法适应?这次“被迫”的空窗期,恰恰是你摆脱不合适工作、重新定义职业路径的最佳时机。

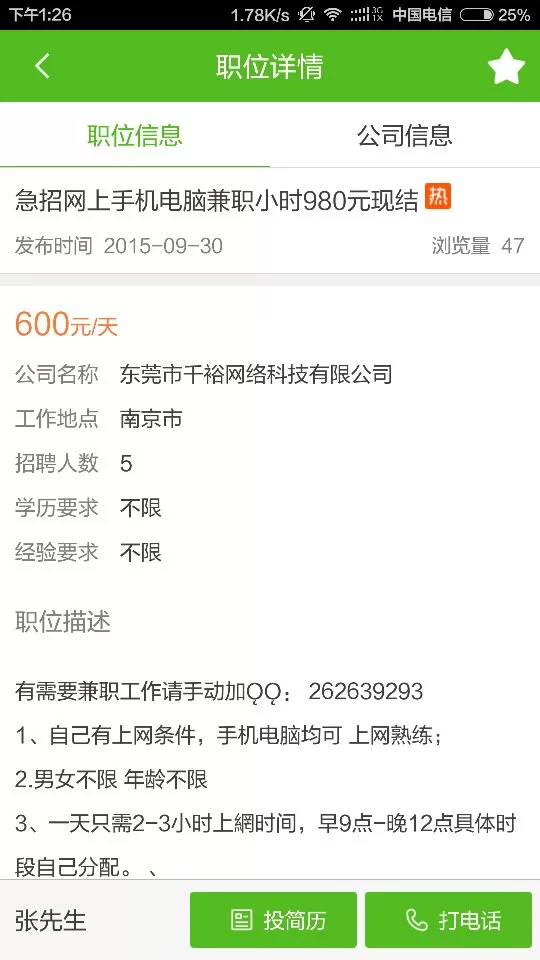

心态调整完毕,真正的挑战在于寻找。在“居家工作”这个词被炒得火热的今天,辨别“靠谱”是生存的必修课。什么是靠谱的居家工作?它至少应具备三个特征:清晰的权责利体系、合法合规的合作主体以及可持续的个人成长空间。那些要求你先缴纳高额费用、承诺“日入过万”却工作内容模糊不清的,如刷单、打字员等,绝大多数都是陷阱,必须坚决远离。真正的靠谱机会,往往与你的技能和经验强相关。这自然引出了下一个问题:哪些是适合自由职业者的线上兼职?我们可以从两个大方向去探索。

第一个方向是内容创作与创意服务类。这是当前需求最旺盛、入行门槛相对灵活的领域。如果你有扎实的文字功底,可以尝试成为自由撰稿人、新媒体编辑或商业文案,为企业公众号、网站、宣传物料提供内容。翻译同样是语言能力变现的优质选择。如果你具备视觉设计能力,UI/UX设计、海报设计、短视频剪辑与后期制作都是市场上的香饽饽。这些工作的核心是建立一个能证明你能力的作品集。你可以通过在猪八戒、一品威客等综合性平台接单起步,逐步积累经验和口碑,最终转向更高客单价的直接客户合作或专业垂直社区。

第二个方向是专业技能与知识服务类。这类工作对专业背景要求更高,但回报也更为丰厚。例如,如果你是程序员,可以承接网站开发、小程序制作、软件测试等项目;如果你是财务人员,可以提供远程记账、报税服务;如果你拥有特定领域的专业知识,如法律、心理咨询、考研规划等,可以开展线上咨询或知识付费课程。线上家教、语言陪练也是教育领域非常成熟的居家兼职模式。进入这个领域的关键在于打造个人品牌护城河。你需要在知乎、小红书、B站等平台持续输出专业内容,建立行业影响力,让客户主动来找你,而不是你漫无目的地去找项目。

明确了方向,具体去哪里寻找这些机会呢?除了前述的综合性平台,更推荐关注垂直领域的招聘网站和社区。例如,专注于远程工作的电鸭社区、RemoteOK等,上面聚集了大量对远程工作有真实需求的科技公司。此外,利用社交媒体进行个人品牌营销和“人脉招聘”也日益重要。在LinkedIn(领英)上完善个人档案,主动链接目标公司的HR或项目负责人;在豆瓣小组、知识星球等社群中,积极参与讨论,展示专业能力,往往能发现意想不到的合作机会。求职时,一份为远程工作量身定制的简历至关重要,它应重点突出你的自律性、时间管理能力、沟通协作工具使用经验以及过往的远程工作成果。

从决定放弃一份不合适的兼职,到最终找到一份能安身立命的居家工作,这整个过程,是一场关于自我认知、能力重塑和市场适应性的深度修行。它要求我们不仅要懂法律、守契约,更要懂市场、懂自己。离开那个让你内耗的岗位,不是为了逃避,而是为了更好地奔赴。真正的自由,并非无所事事,而是拥有选择做何事、与谁合作、何时工作的权利。当你通过不懈努力,最终建立起属于自己的、多元化的、可持续的居家工作体系时,你会发现,当初那个“不想做了”的念头,是你送给自己最宝贵的礼物。