个人兼职会计做代理记账,到底算不算代理记账?区别在哪?

许多创业者和中小微企业主在起步阶段,都会面临一个经典问题:财务处理是找个兼职会计,还是签约一家代理记账公司?两者听起来都是处理账目和报税,但实质上,它们分属于两个截然不同的概念范畴,其背后蕴含的法律责任、专业保障和长远价值更是天差地别。个人兼职会计做代理记账,从行为上看,是在执行记账报税的工作,但从法律和行业的严格定义上讲,它并不完全等同于“代理记账”这种受监管的专业服务。 要理解这其中的微妙差异与潜在风险,我们必须从根源上进行一次彻底的梳理。

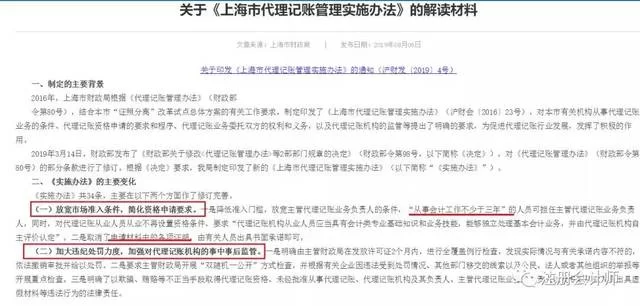

首先,我们需要厘清“代理记账”的法定内涵。根据我国财政部发布的《代理记账管理办法》,代理记账是指代理记账机构接受委托办理会计业务。这里的核心主体是“代理记账机构”,而非某个自然人个人。办法明确规定,申请设立代理记账机构,必须具备固定的经营场所、三名以上持有会计从业资格证书的专职从业人员,以及主管代理记账业务的负责人需具有会计师以上专业技术职务资格。这意味着,合法的代理记账服务,其提供方必须是一个经过财政部门审批、持有《代理记账许可证书》的商业实体。 这个实体拥有独立的法人资格,需要对其经营行为承担法律责任,并受到行业规范的严格约束。因此,当我们在讨论一个合规的“代理记账”服务时,我们讨论的是一个具备资质、流程化、团队化的专业公司行为。

与此相对,“个人兼职会计”则是一种劳务关系,而非特许经营的商业行为。一位兼职会计,可能是经验丰富的退休会计,也可能是在职会计利用业余时间接活。他(她)以个人名义为企业提供服务,双方签订的通常是劳务合同或简单的口头协议。这位个人或许拥有出色的专业技能,能够胜任日常的凭证处理、账簿登记和纳税申报工作,但他(她)无法提供代理记账机构所具备的法律保障。最根本的区别在于,个人兼职会计不具备代理记账的经营资质,其服务行为游离于《代理记账管理办法》的监管体系之外。 这就引出了一个关键问题:个人代理记账合法吗?答案是,个人可以从事会计工作,但不能以“代理记账机构”的名义进行经营。如果个人以此为业,长期、固定地为多家企业提供记账报税服务并以此为主要收入来源,就可能涉嫌非法经营。

这种法律身份上的差异,直接导致了责任承担的天壤之别。这是小企业在做选择时必须权衡的核心要点。假设一位兼职会计在报税时出现疏忽,导致企业漏缴税款并被税务机关处以罚款,甚至影响纳税信用等级。此时,企业主向该会计追责的难度极大。由于缺乏正式的、具有法律效力的服务合同,以及个人偿付能力的局限性,企业往往只能自行承担所有经济损失和信誉损害。更有甚者,如果该兼职会计突然失联、生病或因其他原因无法继续工作,企业的财务体系可能瞬间陷入瘫痪,账务交接混乱不堪,造成难以估量的后续麻烦。反观正规的代理记账公司,它与企业签订的是正式的服务合同。合同中会明确双方的权利义务、服务内容、收费标准以及违约责任。一旦出现因代理记账方失误导致的企业损失,企业完全可以依据合同向公司追偿。代理记账公司作为法人主体,必须为其专业人员的执业行为负责,并且通常会购买职业责任保险,这为企业构建了一道坚实的风险防火墙。 从这个角度看,支付给代理记账公司的费用,不仅仅是购买了记账服务,更是购买了一份专业的保障和安心。

其次,从服务的稳定性、专业深度和广度来看,二者也存在显著差异。个人兼职会计受限于时间和精力,通常只能保证基础的记账和报税工作按时完成。企业若想获得更深层次的财税支持,例如税收筹划、财务分析、预算管理、应对税务稽查、提供融资建议等,个人兼职会计往往难以胜任。一个人的知识结构和经验储备终究是有限的。而一家专业的代理记账公司,其背后是一个团队。这个团队里可能有负责基础票据处理的初级会计,有负责审核账务和报税的中级会计师,更有能够提供高端咨询服务的注册税务师或注册会计师。这种“团队作战”的模式,天然形成了内部复核与监督机制,有效降低了因单个人疏忽或知识盲区导致的出错率。 对于小企业而言,签约代理记账公司,相当于用较低的成本,租用了一个小型的“财务部”,能够获得远超个人服务的综合价值。

那么,回到现实层面,小企业到底该如何选择?这并非一个非黑即白的答案,而是一个基于企业当前状况和发展预期的战略决策。如果企业刚刚成立,业务量极小,每月只有寥寥数张发票,现金流极度紧张,且对财税合规的要求尚处在最基础层面,那么临时性地聘请一位信得过的个人兼职会计,可以被视为一种过渡性的“权宜之计”。但必须清醒地认识到其中的风险,并尽量将合作条款书面化,明确责任。然而,一旦企业业务开始走上正轨,收入趋于稳定,人员逐步增加,或者有融资、扩张的打算,那么,果断地从个人兼职会计切换到正规的代理记账公司,就不再是一个可选项,而是一个必然的必选项。 这种切换,是企业从“草莽生长”走向“规范运营”的重要标志,是创始人将精力从繁琐的后勤事务中解放出来,聚焦于核心业务发展的战略布局。

因此,个人兼职会计与代理记账公司的区别,绝非仅仅是服务提供者数量上的不同,而是法律地位、责任模式、风险控制、服务内涵和成长适配性的全方位差异。选择前者,可能意味着短期内的成本节约,但同时也将企业暴露在不确定的财税风险之下;选择后者,则是在为企业的长远稳健发展铺设一条合规、安全、专业的轨道。选择谁来掌管你的账本,本质上是在选择一条道路:是追求眼前的成本节约,还是为企业的长远稳健构筑一道坚实的财务基石。这个决策的分量,值得每一位企业主深思。