个人律所能兼职律师不,费用多少人数几人能接法律援助吗?

从合规性角度审视,个人律所聘用兼职律师首先要跨越的是法规的门槛。根据《中华人民共和国律师法》以及司法部相关规章,个人律所作为独立的律师执业机构,具备与其他形式的律师事务所同等的用人权利,自然包括聘用兼职律师。所谓兼职律师,通常是指在不脱离原工作单位的情况下,经所在单位同意,从事律师执业的人员,常见于高等院校、科研机构等单位中从事法学教学、研究工作的学者。聘用这类人员,个人律所必须确保其符合两个核心条件:一是其本人已取得律师执业证书;二是其原单位人事部门出具了同意其从事兼职律师执业的书面证明。这是不可逾越的红线。在程序上,个人律所需要与兼职律师签订正式的聘用合同,明确双方的权利义务、执业范围、报酬计算方式以及责任承担等关键条款。随后,律所需将聘用合同、兼职律师的执业证复印件、原单位同意函等材料报送至所在地设区的市级或者直辖市的区(县)司法行政机关备案。备案通过后,该兼职律师方可正式在个人律所承接业务。*值得注意的是,对于劳动关系的处理是个人律所聘用兼职律师时最容易混淆的环节。*由于兼职律师通常已与原单位建立了全日制劳动关系,个人律所与其建立的并非标准劳动关系,而更像是一种平等的、基于合作的服务关系。因此,在社保缴纳等问题上,律所通常无需为其缴纳社会保险,但必须通过购买律师执业责任保险等方式,覆盖其执业过程中可能产生的风险。这种灵活的合作模式,为个人律所低成本引入高端智力资源提供了可能,但也要求律所主任具备更强的风险意识与合同管理能力。

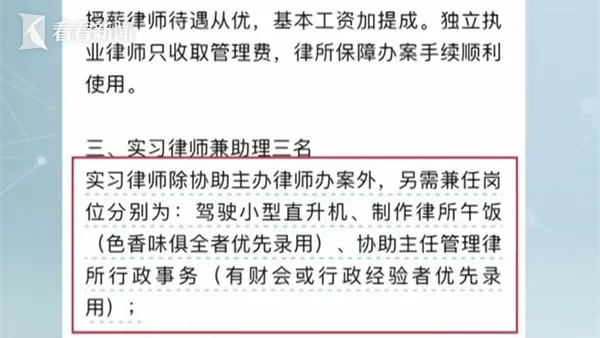

明确了“能不能”之后,下一个现实问题便是“值不值”,这直接指向了运营成本与招聘效益的权衡。个人律所的运营特点决定了其在成本控制上必须精打细算。聘用兼职律师的费用构成相对简单,主要是根据承办案件的数量或标的额按比例提取报酬,或是按小时、按项目计费。这种“按需付费”的模式,避免了固定薪酬带来的刚性成本压力,尤其适合那些业务量存在季节性波动或希望拓展新业务领域的个人律所。例如,一位专注于刑事辩护的个人律所主任,若偶尔接到相对复杂的知识产权案件,完全可以临时聘用一位高校的知识产权法教授作为兼职律师合作,既保证了案件质量,又无需为此长期养着一个专业领域的全职律师。这种“轻资产”运营的思维,是个人律所在激烈市场竞争中保持韧性的关键。然而,费用低廉不代表没有成本。除了直接的报酬支付,律所还需承担为该兼职律师提供办公条件、案件管理系统账号、必要的行政支持等隐性成本。更重要的是,招聘与管理本身就需要投入时间与精力。在人员配置上,一个典型的个人律所往往只有1名执业律师(即创始人)和1名行政辅助人员。引入第一位兼职律师,意味着团队规模的首次扩张。此时,创始人需要思考的不是“需要多少人”,而是“需要什么样的人”。是寻求一位能直接带来案源的资深律师,还是一位能分担基础文书工作的青年才俊?是专注于某一垂直领域的专家,还是能力相对全面的通才?招聘兼职律师,数量上应从少到多,从一到两位开始,通过磨合建立起信任与默契的工作流程。在招聘渠道上,除了传统的同行推荐,与本地法学院校建立合作关系,往往能更精准地接触到符合条件的优秀法学学者,实现人才与需求的精准对接。

除了商业运营,律师事务所还肩负着不可推卸的社会责任,其中最重要的体现便是参与法律援助工作。那么,个人律所能接法律援助案件吗?答案是明确的:能,并且有责任和义务。根据《法律援助条例》的规定,法律援助机构可以指派律师事务所安排律师承办法律援助案件。个人律所作为合法的律师执业机构,与合伙制律所一样,都应被纳入当地法律援助机构的指派名单。这意味着,个人律所完全有资格承接法律援助案件。其接案的条件和流程通常是:首先,个人律所需要在当地的司法行政部门和律师协会完成正常注册,并自愿申请成为法律援助案件承办单位。一旦被纳入指派名单,法律援助中心就会根据案件的性质、地域以及律师的专业特长,向律所发出指派通知。律所主任在接到通知后,有义务合理安排所内律师(包括自己聘用的兼职律师,前提是其愿意且符合专业要求)承办案件。对于个人律所而言,承办法律援助案件虽然经济收益较低,通常仅能获得政府发放的少量办案补贴,但其背后蕴含的价值远超金钱。一方面,这是履行社会责任、提升律所公众形象和品牌美誉度的绝佳途径。一个积极投身公益、为弱势群体提供法律帮助的律所,更容易赢得社会的信任与尊重。另一方面,对于刚起步的个人律所或青年律师而言,法律援助案件是宝贵的实践机会。通过办理各类案件,可以迅速积累庭审经验,熟悉办案流程,锻炼法律实务技能。此外,将法律援助案件交由责任心强的兼职律师办理,也是对其专业能力与社会情怀的一种考验与培养,有助于增强团队的凝聚力与认同感。

然而,将兼职律师与法律援助业务整合进个人律所的运营体系,并非简单的机械组合,而是一项需要高超管理智慧的系统工程。其间的挑战不容忽视。最大的挑战在于质量的控制与风险的管理。兼职律师因其时间与精力有限,可能在案件投入的深度和响应的及时性上存在不确定性。如何确保其提供的法律服务符合律所的统一标准,避免因服务质量问题引发客户投诉或执业风险,是律所主任必须严肃对待的问题。这就要求建立一套标准化的案件流程管理规范,从收案、办案到归档,每一个环节都有明确指引,并辅以定期的案件讨论与质量检查机制。在风险隔离上,聘用合同中必须清晰界定因兼职律师个人过错导致的律所赔偿责任追偿机制,同时,足额的律师执业责任保险是抵御风险的最后防线。此外,团队文化的融合也是一个潜在的难题。兼职律师游离于核心团队之外,可能缺乏归属感,其工作理念、职业习惯与全职律师难免存在差异。如何通过有效的沟通、合理的激励以及人性化的管理,让兼职律师感受到自己是团队中受尊重的一员,愿意为律所的长期发展贡献力量,考验着创始人的领导力与人格魅力。这需要超越简单的雇佣关系,构建一种基于专业、信任与共同愿景的“合伙人式”合作关系。

最终,个人律所是否以及如何吸纳兼职律师、承接法律援助案件,已超越了一个简单的经营决策,它映射出创始人对于律所发展模式的深层思考。这是一种在法律的框架内,寻求专业化、社会化与商业化三者平衡的艺术。它要求创始人既要有律师的精专,又要有企业家的远见,更要有社会活动家的情怀。巧妙地运用兼职律师这支“轻骑兵”,可以极大地提升个人律所的服务弹性和专业深度;而积极拥抱法律援助这份沉甸甸的社会责任,则能为律所的品牌注入最温暖的底色。这条道路,充满了对细节的苛求与对平衡的把握,但走好了,个人律所这艘小船,完全有能力在法治建设的广阔海洋中,既能灵活穿梭,又能承载厚重的价值,行稳致远。