中专老师能兼职律师吗?资格证、工资这些条件要满足吗?

将教师的讲台与律师的辩护席融为一体,是许多拥有法学理想的教育工作者所憧憬的职业图景。然而,中专老师能否真正成为一名兼职律师,这并非一个简单的“能”或“不能”可以回答的问题,其背后交织着法律法规的刚性约束、职业伦理的微妙平衡以及个人精力的极限挑战。我们必须首先正视一个核心事实:在中国现行的法律框架下,在职教师从事律师执业,尤其是以“兼职律师”身份进行,面临着极高的门槛和诸多现实的限制。

第一道坎:法律的刚性约束与执业资格的现实困境

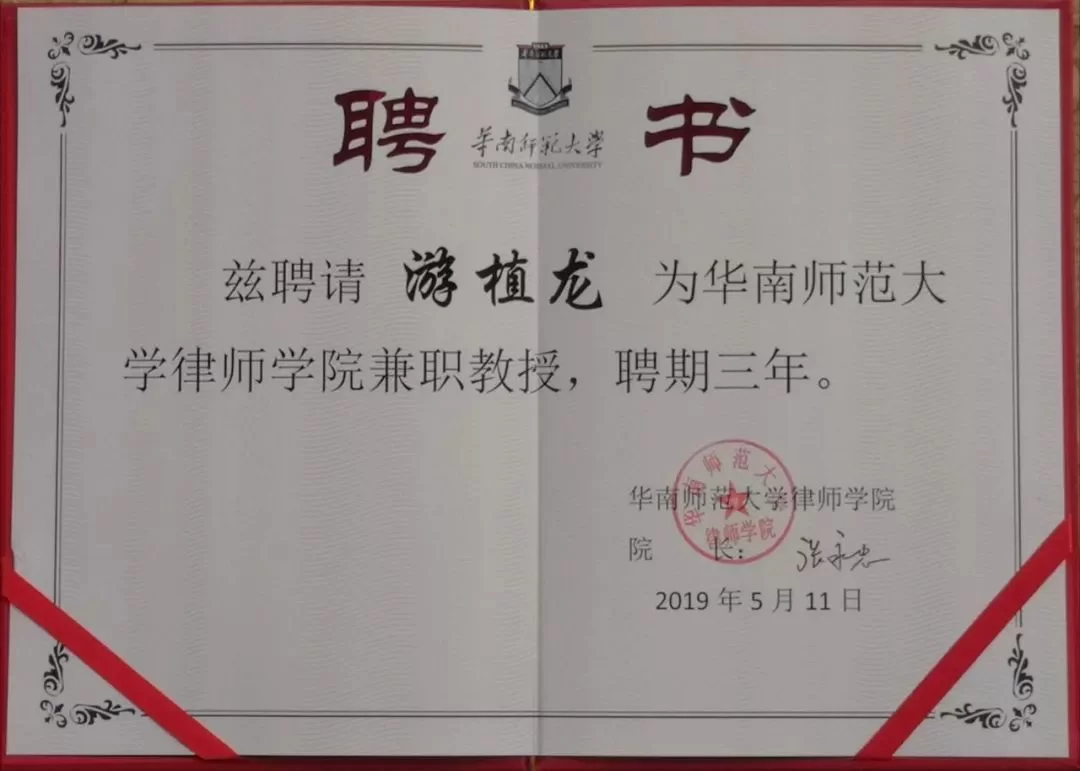

探讨这个问题的起点,必须是《中华人民共和国律师法》与《中华人民共和国教师法》这两部根本大法。根据《律师法》的规定,申请律师执业,必须首先在律师事务所实习满一年,并通过严格的考核。这一年的实习期,要求实习生全职、全勤投入,深度参与案件处理、文书写作、庭审观摩等各项实务工作。对于一位承担着繁重教学任务、学生管理、教研活动的中专老师而言,抽出整整一年的时间进行全职实习,几乎是不可能完成的任务。这构成了第一道,也是最难以逾越的现实障碍。即便有老师能够获得学校的特批“停薪留职”一年,实习期满后,申请执业时还面临“专职律师”与“兼职律师”的身份选择。传统意义上的“兼职律师”制度,主要面向高等院校、科研机构中从事法学教育、研究工作的人员。对于中专教师,其工作性质被界定为“教学”而非“法学研究”,因此,在绝大多数地区的司法实践中,中专教师并不符合申请“兼职律师”的法定主体资格。这就意味着,即便侥幸完成了实习,最终的执业许可申请也极有可能被驳回。因此,从法律程序的角度看,在职中专老师要获得律师执业证并从事兼职律师工作,法律路径基本处于封闭状态。

资格证:准入凭证而非万能钥匙

法律职业资格证书,即我们常说的“法考证”,是进入法律行业的敲门砖,其含金量和考试难度不言而喻。对于中专老师而言,通过自身努力考取此证,无疑是对个人学识和毅力的高度肯定,证书本身也具有极高的价值。然而,必须清醒地认识到,持有资格证与获得执业许可之间,存在着一条巨大的鸿沟。证书证明你具备了成为一名律师的法律知识基础,但它并不自动赋予你执业的权利。正如前文所述,实习和申请环节是绕不过去的坎。此外,即便在无法执业的情况下,这份证书对于教师的本职工作也具有非凡意义。它可以使老师在教授某些涉及法律基础的专业课程,如电子商务、经济管理、市场营销等时,能够融入更深刻、更真实的法律视角,极大地提升教学的专业性和实用性。同时,拥有法律思维的老师,在处理学校内部事务、学生纠纷、家校沟通时,也会显得更加从容和有条理,能够更好地依法依规办事,保护学生和学校的合法权益。因此,考取法律职业资格证书,其价值在于赋能教学和提升个人综合素质,而非直接通往兼职律师的康庄大道。

职业伦理:不容逾越的红线与利益冲突的规避

假设某位老师通过某种极为特殊的方式获得了兼职律师的执业许可,接下来他将面临一个更为复杂和棘手的挑战——职业伦理冲突,尤其是利益冲突。教师的职责是教书育人,其立场需要保持中立、公正,对每一位学生负责。而律师的职责是维护委托人的合法权益,其立场具有鲜明的对抗性和偏向性。这两种角色伦理在特定情境下会产生剧烈碰撞。试想几个场景:如果老师的学生或其家人成为了律师业务的当事人,如何处理?如果老师代理的案件,其对方当事人恰好是学校的学生、家长,甚至是学校本身,又该如何自处?再比如,老师能否利用自己的教师身份,为自己的律师业务招揽客户?这些问题的答案都是否定的。律师法和律师执业规范严禁利用其他职业身份获取不正当利益,并对利益冲突有严格的回避要求。任何处理不当,都可能同时违反律师执业纪律和教师职业道德,导致身败名裂。这种身份上的内在紧张关系,要求从业者具备极高的职业操守和自我约束能力,稍有不慎便会触碰红线。

柳暗花明:法律知识的多元价值实现路径

既然传统意义上的“兼职律师”道路如此狭窄,那么怀揣法律梦想的中专老师是否就无路可走了?答案并非如此。关键在于转变思路,不执着于“律师”这个名号,而是思考如何让“法律知识”的价值最大化。一条非常理想的路径是,将法律专长与教育工作深度融合。老师可以向学校申请,开设法律基础、合同实务、劳动权益保护等选修课或公共讲座,成为校园内的“法律专家”。这不仅丰富了学校的课程体系,也让老师的专业知识有了用武之地。此外,老师还可以深度参与学校的法治建设,担任学校的法律顾问(非执业性质),参与规章制度的合规性审查、处理对外合同的法律风险、为师生提供法律咨询等。在校外,老师也可以在不违反教师身份和法律规定的前提下,从事一些非诉性质的法律服务工作。例如,为中小企业提供合同范本审阅、撰写普法文章、担任社区调解员等。这些活动既能发挥专业特长,服务社会,又能有效避免律师执业带来的种种限制和冲突,是实现个人价值的更佳选择。

现实考量:时间、精力与职业发展的博弈

即便抛开法律与伦理的限制,单纯从个人精力分配来看,同时胜任教师和律师两个高强度的职业也是一个巨大的挑战。教师的工作远不止每天几节课,还包括备课、批改作业、学生思想工作、班级管理、教研科研、家长会等等,这些“隐性工作”占据了大量时间和精力。而律师行业,尤其对于新人而言,更是以“996”甚至“007”的工作模式著称,需要不断地学习新法、研究案例、应对突发状况。试图将两者兼顾,结果很可能是两败俱伤:教学工作因精力分散而质量下降,律师业务因时间碎片化而无法深入。因此,对于个人职业规划而言,必须做出清晰的战略抉择。是希望成为一名更懂法律的教育专家,还是最终转型为一名有教育背景的法律人?这个目标决定了当下的行动。如果目标是前者,那么深耕教学,将法律知识作为提升教学水平的“催化剂”是最佳策略。如果目标是后者,那么或许应该考虑在合适的时机,完成职业身份的彻底转换,而非长期处于“脚踏两只船”的模糊状态。

这条融合之路,远比想象中更加崎岖。法律的藩篱、伦理的考验、精力的极限,共同构成了一道严密的筛选机制。对于大多数中专老师而言,成为一名真正意义上的兼职律师,更像是一个遥远而美好的梦。然而,这并不意味着法律知识的价值会因此减损。真正的智慧,或许不在于强行冲破壁垒,而在于找到那片能让自己的学识与热情自由生长的沃土,在教育的园地里,种出法律的果实,这本身就是一种独特的、无可替代的成功。