兼职人员工资算工资还是劳务报酬,个税申报怎么弄?

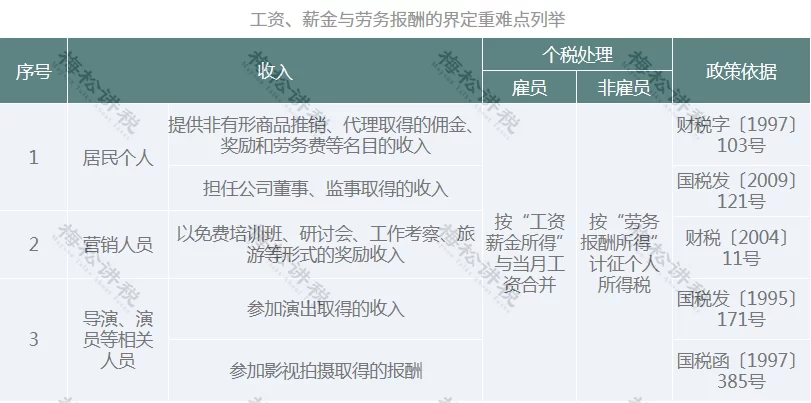

企业聘用兼职人员时,一个绕不开的税务难题便是:这笔报酬究竟该算作“工资薪金”还是“劳务报酬”?这不仅是会计科目上的简单划分,更直接决定了个人所得税的计算方式、申报路径以及企业的合规风险。这个问题的答案,并不取决于我们如何称呼这笔钱,而深植于兼职人员与企业之间形成的法律关系本质。准确界定二者,是进行后续一切税务操作的前提。

要厘清这个问题,我们必须回归到两个概念的法律源头。工资薪金所得,依据《个人所得税法》的定义,是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。这里的关键词是“任职”或“受雇”,它背后指向的是一种相对稳定的、具有管理与被管理特征的劳动关系。在这种关系下,个人需要遵守企业的规章制度,接受企业的日常管理和工作安排,其劳动过程是企业生产经营活动的有机组成部分。打个比方,企业正式的、全职的员工,其收入毫无疑问属于工资薪金。

与之相对,劳务报酬所得,则是指个人独立从事各种非雇佣的劳务活动而取得的所得。其核心在于“独立”二字。提供劳务的一方并非企业的成员,不受企业内部规章制度的严格约束,双方是一种平等的民事合作关系。这种关系更强调结果而非过程,比如企业临时聘请一位外部专家进行一次讲座,或委托一位设计师完成一个Logo设计。专家和设计师自主安排工作时间和方式,只要交付约定的成果即可,这便是典型的劳务关系,其报酬自然归于劳务报酬。

现实中的复杂性在于“兼职”这个模糊地带。为了进一步精准判断,我们需要引入一个重要的法律概念——非全日制用工。根据《劳动合同法》规定,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。这是一种受到法律特别规制的、灵活的劳动关系。因此,如果企业聘用的兼职人员符合非全日制用工的特征,那么即便他不是全职员工,双方建立的依然是劳动关系,其收入在税法上就应被界定为“工资薪金”,而非“劳务报酬”。这是实践中最容易混淆的一点,也是区分两者的一个关键标尺。

法律关系的定性直接导向了个税计算与申报的天壤之别。若被认定为工资薪金,其个税处理遵循“综合所得”的规则。企业作为扣缴义务人,每月使用累计预扣法为员工预扣预缴个人所得税。具体来说,就是以本年度截至当前月份的累计收入减去累计免税收入、累计减除费用(目前为每年6万元)、累计专项扣除、累计专项附加扣除和累计依法确定的其他扣除后的余额,为累计预扣预缴应纳税所得额,对照个人所得税预扣率表计算应预扣税额,再减去已预扣税额,为本期应预扣税额。这种方式的特点是初期税负低,随着年度收入累计增加,税率会跳档,税负逐渐升高,最终在次年3月1日至6月30日进行“年度汇算清缴”,多退少补。

然而,一旦被定性为劳务报酬,其个税计算则完全不同。劳务报酬所得属于次所得,每次收入不超过4000元的,减除费用800元;4000元以上的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额。然后适用20%、30%、40%的三级超额累进预扣率。例如,一笔3000元的劳务费,应预扣个税为(3000-800)×20%=440元。而一笔10000元的劳务费,应预扣个税则为10000×(1-20%)×20%=1600元。企业在支付这些报酬时,就必须依法履行代扣代缴义务。对于取得劳务报酬的个人,这笔收入在次年汇算清缴时,需要并入综合所得,与工资薪金、稿酬、特许权使用费合并计算总税款,已预扣的税款可以从中抵扣。这种“先预扣、后汇算”的模式,与工资薪金的累计预扣法形成了鲜明对比。

在申报操作层面,企业无论是支付工资薪金还是劳务报酬,都主要通过“自然人电子税务局(扣缴端)”进行。关键在于正确选择所得项目。对于符合劳动关系(包括非全日制用工)的员工,应在“综合所得申报”模块下选择“正常工资薪金”或“其他”等子项进行申报。而对于独立的劳务提供者,则应在“分类所得申报”模块下选择“劳务报酬”进行申报。企业必须清醒地认识到,只要发生了支付行为,无论金额大小,都负有法定的代扣代缴责任。 任何以“金额小、嫌麻烦”为由不申报的行为,都为日后埋下了税务风险的种子。

随着“灵活用工”模式的兴起,越来越多的企业倾向于采用项目制、合作制的方式整合外部人力资源。这无疑提高了组织效率,但也对税务合规提出了更高的挑战。错误地将劳务报酬当作工资薪金申报,或反之,都会带来问题。前者可能导致企业未足额代扣税款,面临补税、罚款和滞纳金的风险;后者则可能让个人承担了不必要的、更高的即时税负,影响合作体验。更深层次的风险在于,税务机关在稽查时,会透过合同、银行流水、工作记录等证据,穿透表象,审查双方关系的实质。如果发现企业通过“劳务报酬”的形式,规避了作为用人单位应承担的社保缴纳等责任,将面临更为严重的处罚。

因此,处理兼职人员薪酬的核心,并非纠结于一个名词,而在于回归业务本质,审慎界定双方的法律关系。企业应从管理方式、工作时间、成果交付、工具提供等多个维度综合判断,必要时签订规范的《非全日制劳动合同》或《劳务服务协议》来明确关系。这不仅是财务部门的工作,更是人力资源管理、法务部门需要共同参与的顶层设计。唯有如此,企业才能在享受灵活用工带来便利的同时,稳稳地立于合规的基石之上,行稳致远。