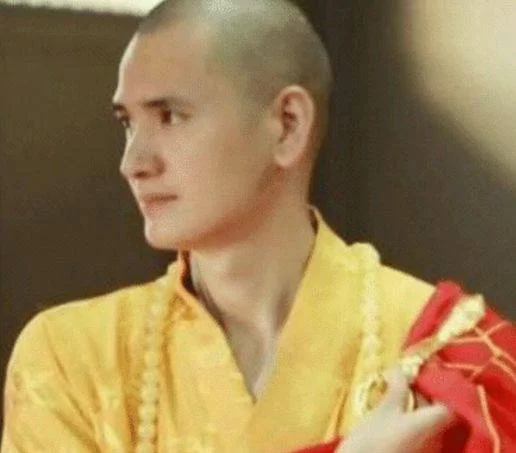

中国兼职和尚能结婚吗?和尚有编制吗?这事儿你清楚吗?

在中国,关于和尚能否结婚以及是否存在“编制”的讨论,往往交织着传统戒律、现代观念与社会认知的碰撞。要厘清这些问题,必须回归到佛教的根本教义、中国的宗教管理制度以及社会现实三个维度进行审视。首先,对于“中国和尚可以结婚吗”这一核心疑问,答案在佛教戒律层面是明确且不容置喙的。正式剃度、受过具足戒的僧人,必须恪守“不淫戒”,即彻底断绝淫欲与世俗婚姻关系。这不仅是个人修行的基石,更是维护僧团清净、延续佛法慧命的根本保障。婚姻所牵涉的家庭情感、经济纠葛与世俗责任,与出家修行追求解脱、断除烦恼的终极目标是相悖的。因此,任何一位真正意义上的僧人,在其僧伽身份存续期间,结婚是绝对不被允许的。这一规定并非中国特有,而是全球南传、汉传、藏传佛教共同遵守的根本原则。

其次,关于“和尚有编制吗”的问题,则触及了中国特色的“编制”概念与宗教身份的本质区别。“编制”通常指在国家机关、事业单位等公立机构内的正式员额,享受国家财政拨款和相应的福利待遇。寺庙作为宗教活动场所,其性质是宗教团体,而非国家行政机关或事业单位。因此,寺庙中的僧人,其身份是宗教教职人员,而非国家公务员或事业编制人员。他们的生活来源主要依靠寺庙的供养、信众的布施以及寺庙自养产业的收入,而非国家财政工资。虽然大型寺庙的负责人可能会在政协、人大等机构中担任委员或代表,这属于政治安排,是个人身份的延伸,并不意味着其僧人身份本身获得了“编制”。将僧人视为一种“职业”并套用“编制”概念去理解,本身就是一种现代世俗化的误读,它忽略了出家修行作为一种信仰实践和生命形态的超越性。

那么,社会上流传的“兼职和尚”又是怎么一回事呢?这个词汇本身并不存在于佛教的正式称谓体系中,它更多是一种民间或网络上的戏谑性、模糊化表达。所谓“兼职和尚”可能指代几种不同情况:其一,是短期体验者。一些寺庙会举办禅修营、生活体验营等活动,让社会大众在几天或几周内体验晨钟暮鼓的寺院生活,但这不等于出家,参与者也不具备僧人身份。其二,是“居士”。居士是指在家修行的佛教徒,他们可以有自己的职业、家庭和生活,同时遵守五戒,护持三宝。他们与寺庙关系密切,但并非僧团成员。其三,则可能是一些商业行为或个人炒作下的产物,例如某些景区为了吸引眼球而雇佣人员穿着僧服进行表演,这完全违背了佛教教义,是对宗教形象的严重亵渎。因此,“兼职和尚”是一个伪概念,它混淆了严肃的宗教信仰与世俗的短期体验或商业行为,真正的僧伽身份,不存在“兼职”一说。

要深入理解这一切,就必须了解中国的佛教僧人管理制度。我国实行宗教信仰自由政策,同时也依法对宗教事务进行管理。根据《宗教事务条例》以及中国佛教协会的相关规定,成为一名正式的僧人有着严格的程序。首先,个人需有出家意愿,征得父母同意,并向心仪的寺院提出申请。寺院会对申请者进行考察,确认其动机纯正、无不良嗜好、无法律纠纷。其次,通过考察后,会举行剃度仪式,授予沙弥戒或沙弥尼戒,成为预备僧人。之后,通常需要在寺院中学习修行数年,熟悉戒律和经典。最后,条件成熟时,会传受具足戒,成为真正的比丘或比丘尼,其僧人身份会录入宗教教职人员备案系统,获得合法的身份证明。这一整套制度确保了僧人队伍的纯洁性和严肃性,杜绝了随意“出家”和“还俗”的轻率行为,也从制度层面否定了“兼职和尚”存在的可能性。

当然,制度也为人性留下了空间。如果一位僧人在修行过程中,因道心退转或其他原因,确实无法继续僧团生活,可以选择“还俗”。还俗是一个严肃的仪式,意味着主动放弃僧人身份及相关戒律,回归世俗社会。一旦还俗,他就恢复了普通公民的身份,享有宪法和法律赋予的一切权利,其中自然就包括了结婚的权利。出家人还俗后结婚,是完全合法且合乎情理的。这恰恰反证了僧人身份与婚姻的互斥性:只有在僧人身份彻底解除之后,婚姻才成为可能。这也体现了佛教的智慧,它不强人所难,既为真心求道者提供了严格的修行路径,也为中途退转者提供了回归世俗的出口。这种制度设计,既维护了佛法的庄严,也尊重了个人的选择。

从更深层次的社会文化视角来看,对“和尚结婚”、“和尚编制”等问题的好奇,反映了现代社会在快速转型期,对传统信仰体系的观察、误读与再想象。一方面,人们试图用自己熟悉的“职业”、“编制”、“工作与生活平衡”等现代框架去解构古老的僧团制度,这本身是一种认知上的错位。另一方面,一些商业化、娱乐化的现象,也对僧人形象造成了冲击,使得公众对这一群体的认知产生了偏差。真正的僧人,是舍弃世俗享乐,以“绍隆佛种、续佛慧命”为己任的修行者。他们的价值不在于是否拥有世俗意义上的“编制”或家庭,而在于他们对精神解脱的追求和对社会道德的引领。理解了这一点,或许就能超越那些表象化的疑问,去真正尊重一种与我们截然不同,但同样值得敬畏的生命选择。僧袍之下,承载的是千年的传承与个人的信仰实践,而非一份可以随意取舍的“工作”。