中国军工厂副业有哪些?三线厂、大型厂的副业项目大不同?

在中国工业发展的宏大叙事中,军工厂的“副业”并非一个边缘话题,而是一条贯穿始终、充满时代烙印的生存与进化线索。它不仅仅是生产线上的“附加题”,更是衡量特定时期国防工业与国民经济互动关系的晴雨表。从深山老林里三线厂为了养活数千职工家属而敲打出的自行车,到今天跻身全球供应链的大型军工集团孵化的高科技民品,这其中的跨度,折射出国家战略、市场逻辑与技术实力的深刻变迁。理解这些副业项目的差异,就是理解一部浓缩的中国工业现代化史。

三线军工厂的民品转型,本质上是一部被动求生的史诗。上世纪六七十年代,基于“备战备荒”的战略考量,数以千计的工厂、科研院所和百万人员被“靠山、分散、隐蔽”地迁往西南、西北的三线地区。这些工厂拥有当时国内顶尖的设备和人才,其核心任务是军事生产。然而,随着国际局势缓和与国家战略重心转移,军品订单锐减,这些“与世隔绝”的庞大单位瞬间面临严峻的生存危机。地处偏远、交通不便、社会功能缺失,使得它们几乎无法从外部市场获取资源。于是,“以军养民、以民促军”成了唯一的出路。它们的副业项目,带着鲜明的时代烙印和地理局限性。例如,生产炮弹引信的工厂,可能会利用其金属加工和精密机械能力,转而生产“飞鱼”牌缝纫机或“永久”牌自行车;制造坦克发动机的厂子,可能会尝试生产农用柴油机或摩托车发动机。这些项目普遍具有几个特征:一是技术门槛相对较低,多为劳动密集型产品,能够快速消化现有产能;二是与民生需求紧密相关,从自行车、手表到洗衣机、电风扇,都是当时市场紧俏的“三大件”或其衍生品;三是市场半径有限,主要服务于周边地区或通过国家计划渠道进行调配。这种转型,是英雄末路的悲壮与绝地求生的智慧交织,它解决了数百万人的温饱问题,也为日后中国消费市场的崛起,保留了一支宝贵的工业火种。

与三线厂的“草根”创业截然不同,新时代大型军工企业的副业项目,是一场主动出击的战略布局。这些企业大多位于中心城市或沿海发达地区,是国家重点打造的“国之重器”,掌握着航空航天、船舶重工、电子信息、核工业等领域的尖端技术。它们的副业,不再是为了“活下去”,而是为了“活得好”,追求的是技术溢出效应的最大化和资本回报率。其核心驱动力是“军民融合”上升为国家战略。在这一战略指引下,大型军工企业的副业项目呈现出完全不同的面貌。它们不再是简单的“军转民”,而是“军民两用”技术的深度开发与市场化运作。例如,研制战斗机雷达的科研院所,将其技术衍生应用于气象预报雷达和民航管制雷达,不仅打破了国外垄断,还创造了巨大的经济效益;研发导弹复合材料的企业,将这些轻质高强度材料应用于C919大飞机、高速列车和新能源汽车车身,推动了整个产业链的升级;从事军用网络信息安全的企业,则自然地将能力延伸至金融、政务等民用关键信息基础设施的防护领域。这些项目具有高技术壁垒、高附加值、高市场潜力的特点,它们往往成立独立的子公司或事业部,按照现代企业制度运作,目标是成为所在民用领域的领军者。这是一种从“输血”到“造血”的根本性转变,标志着军工企业已经从一个单纯的国家成本中心,转变为一个能够自我增值、反哺国民经济的价值创造中心。

要洞悉两者“大不同”的根源,必须深入其组织逻辑与价值取向的差异。三线厂的副业,是一种“嵌入式”的多元化。民品生产线往往与军品生产线混杂在同一个车间,由同一批工程师和工人管理,其目的是为了填补设备闲置和人员冗余,本质是一种内部资源的再配置。这种模式的灵活性高,但难以形成规模效应和品牌优势,一旦市场竞争加剧,便显得力不从心。而大型军工企业的副业,则是一种“平台化”的多元化。它们依托的是整个集团的技术平台、人才平台和资本平台,通过孵化、投资、并购等方式,构建一个庞大的产业生态。其目标不是简单的产品延伸,而是围绕核心技术进行产业链的垂直整合与横向拓展。例如,一个军工集团可能会同时拥有军品、民品、金融、贸易等多个业务板块,各板块之间既相互独立,又在技术和资源上形成协同。这种模式需要强大的顶层设计能力和资本运作能力,是现代企业集团化的典型形态。三线厂的转型,更像是一个手艺人为了养家糊口,在主业之外接些私活;而大型军工企业的多元化,则更像一个财团基于其核心优势,进行系统性的战略投资。两者在格局、视野和最终的能量级上,有着云泥之别。

让我们通过一个虚拟的三线厂转型案例研究来具象化这种差异。坐落于大巴山深处的“国营红星机械厂”,曾是我国某型炮弹引信的主要供应商。改革开放后,订单骤减。为了生存,厂长带领大家四处找米下锅。他们先是利用精密车床加工了一批市场急需的自行车轴棍,赚到了第一笔“活命钱”。随后,他们发现洗衣机电机市场广阔,便组织技术骨干攻关,成功仿制并改进了当时主流的洗衣机电机,并注册了“红星”牌。一时间,“红星”洗衣机电机风靡西南地区,工厂不仅解决了温饱,还盖起了新的职工宿舍。然而,随着海尔、美的等家电巨头的崛起,依靠单一产品和落后管理的红星厂逐渐在市场竞争中败下阵来,最终在世纪之交的改制浪潮中被重组,其品牌也消失在历史长河中。这个故事是无数三线厂命运的缩影,它们勇敢地迈出了第一步,却受困于体制、观念和地理位置的局限,多数未能完成从“工厂”到“企业”的彻底蜕变。

反观一个大型军工企业“华航天工”的路径。作为中国最重要的导弹制导系统研发基地之一,华天工在完成军品任务的同时,敏锐地洞察到民用无人机市场的巨大潜力。他们没有直接将导弹技术简单移植,而是抽调最顶尖的飞控算法、惯性导航和图像识别专家,成立了“华天无人机”子公司。这家公司独立核算、市场化招聘,并引入了风险投资。他们利用在导弹上积累的精确制导技术,开发出用于农业植保、电力巡检和物流运输的系列无人机产品,凭借其超高的稳定性和可靠性,迅速在高端市场站稳脚跟。同时,华天工还将其在制导系统中使用的特种芯片和传感器,单独成立事业部,向消费电子和汽车行业供货。如今,华天无人机已经成为行业独角兽,其民用业务的营收规模甚至超过了传统的军品业务。这个案例清晰地展示了大型军工企业如何将技术优势转化为市场胜势,其副业不再是补充,而是能够与主业并驾齐驱甚至超越主业的增长极。

审视中国军工企业多元化经营的现状,挑战与机遇并存。对于三线厂的历史遗留问题,如何盘活其存量的工业遗产、土地和技术工人,是一个复杂的课题。一些地方尝试将其改造为文创园区、工业遗址博物馆或特色小镇,不失为一种有益的探索。而对于大型军工企业,其面临的挑战则更为复杂。如何平衡军事保密与商业透明?如何建立真正市场化的激励和约束机制,避免“大企业病”?如何在国际地缘政治日益复杂的背景下,应对技术封锁和市场准入壁垒?这些都是待解的难题。未来的趋势,必将指向更深层次的军民融合。融合的重点将从产品、技术层面,延伸至标准、资本、人才乃至文化层面。人工智能、量子信息、生物技术、新材料等前沿领域,将成为军民融合的主战场,届时,军用与民用的界限将变得更加模糊,一个项目从诞生之初就可能具备“两用”属性。

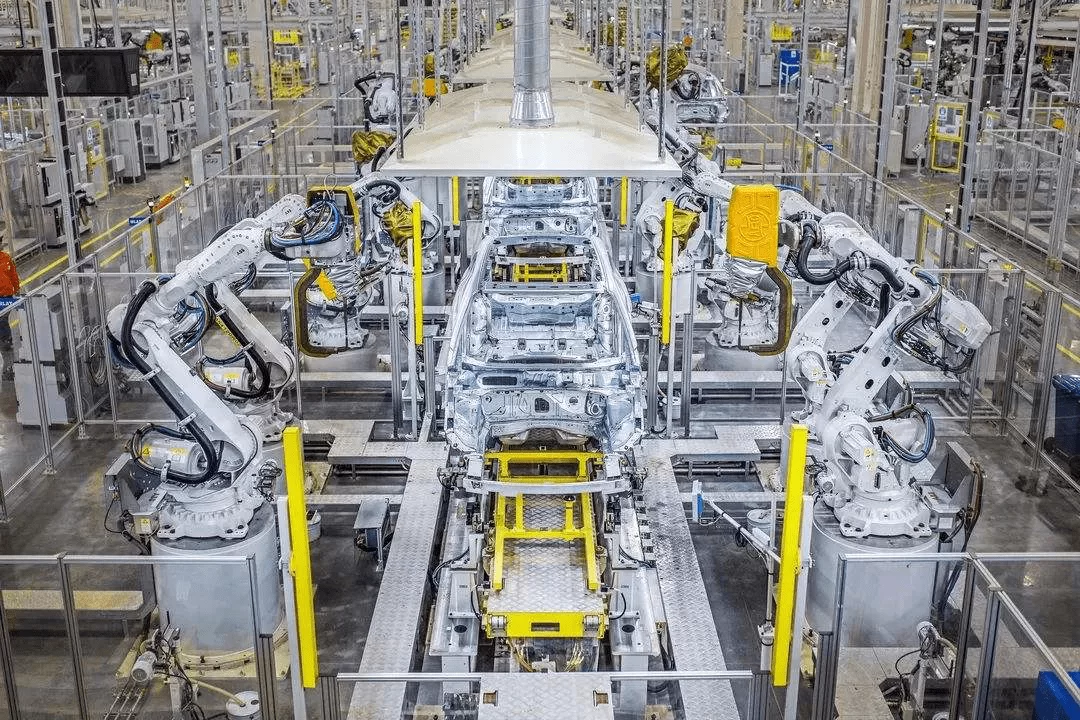

从深山里传出的第一声“叮当”敲击声,到现代化厂房里AI驱动的机械臂精准作业,中国军工厂的副业故事,是国家意志与市场力量博弈与融合的生动写照。它承载了一代人的奉献与牺牲,也孕育了新一代的创新与梦想。这并非简单的产业转换,而是一种基因的进化,它让冰冷的钢铁有了温度,让尖端的技术有了更广阔的舞台,最终锻造出一个既保家卫国、又造福于民的强大工业实体。这条道路仍在延伸,它的每一个足迹,都深刻地刻画在中国迈向现代化的征程之上。