中国剪纸文化有哪些值得一看的传统技艺和魅力,你知道吗?

剪纸的技艺核心,在于“剪”与“刻”的二重奏,即阴剪与阳刻的辩证统一。 这两种技法构成了剪纸艺术最基础也最关键的语言体系。所谓阳刻,如同篆刻中的朱文,是以线条勾勒形象,将图案部分保留,刻去或剪去其余的空白,形成“线线相断”的效果。阳刻的作品,线条清晰、刚劲有力,形象突出,具有一种明确的轮廓感,宛如白描画,爽利而明快。而阴剪,则恰似篆刻中的白文,是剪去或刻去图案本身的线条,保留大面积的纸面,依靠被镂空的负形来呈现形象,讲究“线线相连”。阴剪的作品,整体感强,含蓄而内敛,光影透过镂空之处,虚实相生,营造出一种朦胧而富有诗意的氛围。一位技艺高超的剪纸艺人,往往能将这两种技法融会贯通,在一幅作品中灵活运用,使得画面既有阳刻的骨力,又不乏阴剪的韵味,刚柔并济,变化万千。除了这两种核心技法,折叠剪纸以其对称之美和事半功倍的巧思,成为普及度极高的形式,一张纸经过数次对折,寥寥数剪,展开后便是一幅幅结构严谨、图案繁复的团花或角花,充满了数学般的秩序感与和谐之美。而点色剪纸,则是在剪刻好的白纸上用毛笔蘸取各色颜料点染,使得原本单色的作品变得绚丽多彩,更接近于绘画的视觉效果,尤其在河北蔚县等地发展到了极致。

民间剪纸艺术的独特魅力,源于它与生活的零距离。 它不是被供奉在庙堂之上的“高雅艺术”,而是从民众日常生活中生长出来的“草根艺术”。它的创作者,大多是目不识丁的农村妇女,她们没有受过专业的美术训练,她们的审美范式来自于祖辈的传承、自然的观察和内心的感悟。因此,剪纸的题材包罗万象,既有“喜鹊登梅”、“鱼戏莲”这类对美好生活的期盼,也有“耕读传家”、“二十四孝”等道德教化的故事,更有直接描绘劳动场景、市井生活的生动画面。这种源于生活的创作,使得剪纸充满了旺盛的生命力和质朴的情感。它的魅力还在于其材料的易得与创作的即兴性。一张红纸,一把剪刀,随时随地可以开始创作。这种“低门槛”的特性,让它得以在广袤的中国大地上流传,成为最具群众基础的艺术形式之一。它所承载的,是普通人对幸福的向往、对生命的敬畏和对未来的憧憬,这种真挚而纯粹的情感,是任何精雕细琢的宫廷艺术都无法比拟的。

解读剪纸艺术的象征意义与文化内涵,是进入其精神世界的关键。 剪纸的图案,几乎每一个都是一个文化符号,背后都有一套约定俗成的象征体系。这套体系往往通过谐音、比喻、象征等手法建立起来。例如,“鱼”谐音“余”,象征着“年年有余”;“蝠”谐音“福”,五只蝙蝠环绕一个“寿”字,便是“五福捧寿”;莲花与童子组合,寓意“连生贵子”;石榴多籽,则寄托了“多子多福”的愿望。这些符号并非孤立存在,它们常常被巧妙地组合在一起,构成一幅幅寓意丰富的“吉祥图谱”。这不仅仅是装饰,更是一种视觉化的祈福仪式,是将无形的愿望转化为有形图像的巫术性遗存。它反映了中华民族独特的宇宙观和价值观,即追求天人合一、家庭和睦、社会和谐、生命繁衍。从某种意义上说,一幅传统的剪纸作品,就是一部微缩的民间文化百科全书,它记录了特定地域、特定时代人们的信仰、习俗和集体记忆。

要真正欣赏一幅传统剪纸作品,需要从“形、工、意、神”四个层面去细细品味。 首先是观其“形”,即构图。看其布局是饱满还是疏朗,是对称还是均衡,形象与形象之间的呼应关系如何。好的剪纸构图,主次分明,虚实相生,既有装饰性的美感,又不失叙事性的逻辑。其次是品其“工”,即刀工或剪工。看线条是否流畅、圆润、挺拔,转折之处是否干净利落。阴剪的连接是否巧妙,阳刻的线条是否富有弹性。精湛的技艺,能让最简单的线条也充满力量和情感。再次是解其“意”,即内涵。尝试去解读画面中各个元素的象征意义,理解创作者想要表达的美好祝愿或讲述的故事。这需要观者具备一定的文化背景知识,也是欣赏过程中最具探索乐趣的一环。最后是悟其“神”,即神韵。这是最高层次的欣赏,关乎作品的气质和生命力。有的剪纸豪放粗犷,充满黄土高原的雄浑之气;有的则秀丽婉约,透露出江南水乡的灵动之韵。能否感受到作品背后那个活生生的人的呼吸、心跳和情感,是判断一幅剪纸作品是否具有艺术感染力的最终标准。

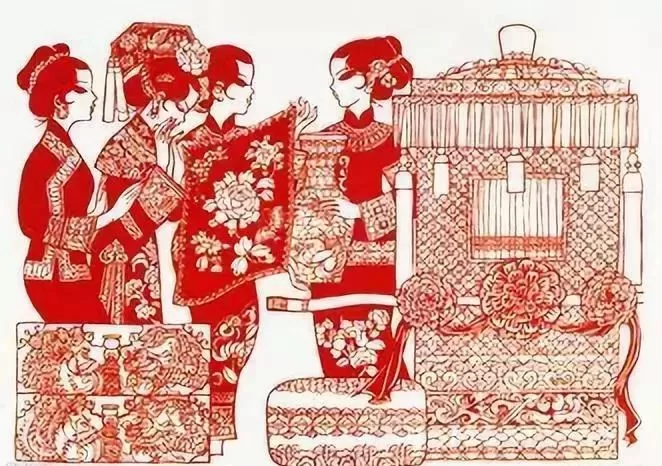

中国南北剪纸风格的巨大差异,为这门艺术增添了更为丰富的维度。 北方剪纸,以陕西、山西、山东等地为代表,整体风格雄浑、粗犷、质朴。这与其地理环境和人文气质息息相关。广袤的黄土地塑造了人们豪放的性格,反映在剪纸上,便是造型夸张、线条简练有力、不拘小节。题材多与农耕、戏曲、神话传说相关,画面饱满,充满了原始的生命张力。一把剪刀,一气呵成,大刀阔斧中尽显天真烂漫。而南方剪纸,以江苏扬州、浙江乐清、广东佛山等地为代表,则倾向于秀丽、精细、繁复。南方水乡的温润灵秀,滋养了人们细腻的情感和追求精巧的审美。因此,南方剪纸多以刻刀为主,能够处理极为复杂的细节和线条。其题材多为花鸟鱼虫、亭台楼阁、才子佳人,构图精巧,线条婉转如丝,常以“满地花”的形式出现,画面工整华丽,极富装饰性。这种“南秀北雄”的风格对比,正是中国剪纸艺术在不同地域文化土壤中结出的不同果实,共同构成了其完整而多元的艺术版图。

剪纸艺术在当代面临着传承与创新的挑战。工业化生产的印刷品以其低廉的价格冲击着手工剪纸市场,使得许多年轻人不愿再学习这门耗时费力却经济效益不高的手艺。然而,也正是在这样的背景下,剪纸的独特价值愈发凸显。它作为非物质文化遗产,所承载的文化基因和手工温度是机器无法复制的。许多艺术家和设计师正尝试将剪纸元素与现代设计、动画、时尚、建筑等领域相结合,让这门古老艺术在新的时代语境下焕发生机。剪纸不再仅仅是窗花上的点缀,它成为了一种可以与国际对话的艺术语言,一种承载着东方美学精神的创意源泉。它的未来,或许不在于复制过去,而在于如何将那份源自民间的、对生活的热爱与创造力,转化为能够触动当代人心灵的艺术形式。它让我们明白,最深刻的情感,往往能以最朴素的方式,在一张红纸上,绽放出穿越时空的永恒光芒。