中国好声音婚庆兼职者是谁?基层医生好声音冠军谁拿的?

当《中国好声音》的聚光灯缓缓熄灭,当那把象征着梦想与荣耀的转椅归于沉寂,公众的目光往往习惯性地追逐着下一个新星。然而,一个更具深度与人文关怀的问题,却时常在网络的角落里被悄然提起:那些曾经一夜成名的草根冠军,他们的生活究竟走向了何方?其中,关于第一季冠军梁博曾“婚庆兼职”的传闻,以及“基层医生好声音冠军是谁”的追问,共同构成了一幅引人深思的浮世绘,它描摹的并非仅仅是明星的八卦,而是梦想照进现实后,最真实的折射与回响。

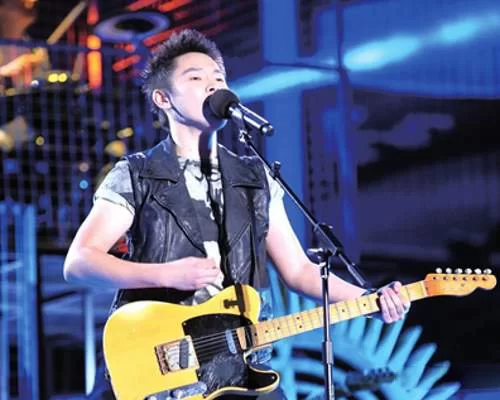

梁博的“婚庆兼职”:一个被符号化的平民叙事

“中国好声音梁博婚庆兼职”,这个关键词组合本身就充满了戏剧张力。一个在全国瞩目的舞台上夺得桂冠的歌手,转身却出现在了烟火气十足的婚庆典礼上,这种巨大的反差感,让这个故事具备了病毒式传播的一切要素。然而,当我们拨开传闻的迷雾,探寻其真相时,会发现这个故事的真实性或许并不重要,重要的是它为何能如此深入人心,并被大众反复咀嚼。梁博在夺冠之后,做出了一个令所有人意外的选择——他几乎从公众视野中消失了。没有趁热打铁的商演,没有铺天盖地的代言,而是远赴美国,潜心学习音乐创作。这种近乎“自绝”于娱乐圈的行为,在当时看来,无疑是“不识时务”的。正是在这种信息真空的背景下,“婚庆兼职”的叙事应运而生。它满足了公众对于一个“好孩子”形象的想象:即便站上巅峰,他依然是那个朴实、接地气的邻家男孩,他没有被名利冲昏头脑,而是愿意为了生活和音乐,放下身段。这个故事,与其说是对梁博个人生活的描摹,不如说是大众对于“素人明星”的一种集体心理投射。人们渴望看到一种不被资本完全异化的成功,一种在浮华世界中依然能保持本真的可能性。梁博后来的回归,带着一张充满个人印记的专辑,用作品证明了他当初的选择。他的“平凡”,并非是流于世俗的“婚庆兼职”,而是一种坚守音乐纯粹性的艺术孤勇。他用自己的行动,重新定义了冠军的“后选秀时代”生活,那不是沉沦,而是沉淀。

“基层医生冠军”:一个被寄予厚望的群体象征

与梁博这个具体案例不同,“基层医生好声音冠军谁拿的”这个问题,指向的并非一个确切的人,而是一个强大的社会符号。在《中国好声音》的历届选手中,我们确实能看到来自各行各业的身影:有学生、有工人、有教师,也有医生。他们带着一身尘土与职业的烙印,站上这个梦想的舞台,用歌声讲述自己的故事。虽然截至目前,并没有一位“基层医生”身份的选手最终夺得年度总冠军,但这并不妨碍这个身份成为观众情感投射的焦点。为什么我们如此期待一位医生、一位教师、一位普通的劳动者成为冠军?因为在他们身上,我们看到了“平凡中的伟大”。一个医生,白天救死扶伤,夜晚拿起麦克风,这本身就是一首动人的诗。他的歌声里,可能带着手术台后的疲惫,也可能带着治愈生命后的欣慰。这种来自真实生活的情感厚度,是任何专业的科班歌手都难以模仿的。这个“基层医生冠军”的想象,本质上是对专业精神与艺术才华完美结合的向往。我们期待看到的,不仅仅是一个好声音,更是一个完整、立体、值得尊敬的人格。当一位基层医生用歌声打动我们时,我们被感动的,是他身上那种超越职业身份的、对生活的热爱与追求。这恰恰是《中国好声音》这类素人选秀节目最核心的价值所在:它告诉我们,梦想不分职业,才华可以根植于任何一片土壤。

成名后的十字路口:商业浪潮与艺术初心的博弈

无论是梁博的“隐退”,还是大众对“基层医生冠军”的期待,其背后都指向同一个核心议题:草根歌手成名后,将如何选择自己的道路?这无疑是一个残酷的十字路口。一条路,是拥抱商业化的浪潮。签约、代言、跑商演、上综艺,这是最直接、最快速将名气变现的路径。这条路铺满了鲜花与掌声,但也充满了陷阱。过度的曝光会消耗神秘感,频繁的商业活动会挤压创作时间,为了迎合市场而改变音乐风格,则可能磨灭掉最初打动人心的那份“真”。许多选秀歌手迅速陨落,正是因为在这条路上迷失了方向,他们成为了流水线上的商品,而非独特的艺术家。另一条路,则是坚守艺术初心。这条路往往与梁博的选择相似:减少曝光,回归生活,潜心创作。这需要巨大的定力与勇气,因为它意味着要放弃唾手可得的利益,要忍受被观众遗忘的风险。这是一种逆流而上的选择,它赌的是作品的生命力。在快餐文化盛行的当下,这种选择显得尤为可贵。它挑战着传统的成名逻辑,试图证明:真正的好音乐,无需靠炒作来维持热度,其本身的力量足以穿越时间。当然,还有更多的歌手,在这两条路之间徘徊、挣扎,试图寻找一个平衡点。他们既需要商业上的成功来支撑自己的音乐梦想,又不愿在艺术上做出过多妥协。这种拉扯与博弈,构成了草根歌手成名后最真实、最痛苦的内心戏。

重新定义成功:在聚光灯之外,寻找音乐的安放之所

或许,我们对“成功”的定义本身就过于狭隘了。难道只有成为一线明星,才是选秀冠军的唯一归宿吗?当我们在追问“基层医生好声音冠军是谁”时,我们是否也该思考,那位没有夺冠、但依然在基层岗位上行医唱歌的医生,他的人生是否就不算成功?答案显然是否定的。对于绝大多数草根歌手而言,《中国好声音》的舞台,更像是一个人生的“加油站”,而非终点站。它让他们有机会审视自己的梦想,也让他们的声音被更多人听见。比赛结束后,他们中的许多人,可能回到了自己原本的生活轨迹。那位老师,继续站在三尺讲台上,只是他的歌声,会给学生们带来更多的快乐;那位工人,继续在车间里挥洒汗水,但音乐成为了他疲惫生活中最温柔的慰藉。他们没有成为聚光灯下的巨星,但他们找到了音乐在自己生命中最恰当的安放之所。这种将梦想融入日常的智慧,是一种更为成熟和坚韧的成功。它告诉我们,梦想的价值,不在于它是否能改变你的命运,而在于它能否丰盈你的灵魂。音乐,可以是一种职业,更可以是一种生活方式,一种精神信仰。

喧嚣过后,歌声依旧。无论是梁博式的沉淀,还是那位想象中的“基层医生冠军”的坚守,抑或是无数回归平凡的歌者,他们共同诠释了“好声音”的真正内涵。它不是一场竞技的胜负,而是一次生命的绽放。那个曾经在舞台上颤抖着说出“我有音乐梦想”的普通人,在经历了人生的起伏之后,无论身在何处,只要他还在歌唱,他就永远是自己的冠军。这份不为外界所动的执着,这份在平凡中淬炼出的不凡,或许才是《中国好声音》留给这个时代,最动听的余音。