中国明星副业名单大全,搞点副业很合理吧?外国国籍也能搞副业?

当聚光灯的强度随时间起伏,当流量的潮汐有涨有落,明星们将目光投向片场之外的广阔天地,投身于各式各样的副业,这早已不是什么新鲜事,甚至演变成了一门值得深究的“显学”。这背后究竟是“不务正业”的精力分散,还是深思熟虑的资产布局?对于那些拥有外国护照的明星,这片商业热土是否也同样向他们敞开?答案远比简单的“是”或“否”要复杂得多,它牵扯着个人职业规划、资本运作逻辑,甚至跨国的法律框架。

探究其背后的明星副业投资逻辑,我们会发现这绝非一时头脑发热的冲动,而是一种高度理性的风险管理策略。演艺事业本身就是一门高风险、高回报的“青春饭”,其生命周期充满了不确定性。今天的顶流,可能明天就被新的浪潮所替代。因此,将职业生涯中积累的巨大声誉、人脉和资本,转化为可持续产生价值的实体或金融资产,就成了明星及其团队必然要考虑的课题。这是一种对冲职业风险的智慧,是从“人力资本”向“金融资本”与“产业资本”跃迁的关键一步。他们投资的核心,往往是自己最熟悉、最可控的领域——也就是其明星个人品牌商业价值的延伸。这个品牌,包含了他们的公众形象、粉丝认同、专业标签乃至生活方式,是他们区别于普通创业者的最核心资产。

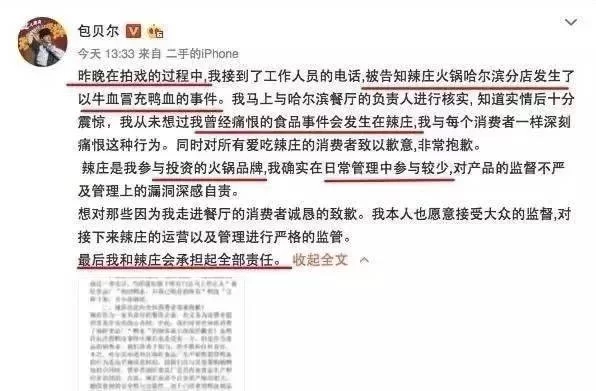

将无形的名声转化为有形的商业,路径多种多样,其中最能直观体现这种转化的,莫过于餐饮业。纵观各类明星餐饮副业成功案例,我们不难发现一条清晰的脉络:选择与自己人设高度契合的赛道。以“酷帅”“不羁”形象示人的男明星,可能会选择酒吧、精酿啤酒屋;以“贤惠”“懂生活”形象深入人心的女明星,则往往布局甜品店、特色餐厅。开业之初,强大的粉丝效应与媒体关注度能为门店带来爆发式的初始客流,这便是“光环”的直接变现。然而,光环能照亮起点,却未必能保证全程。真正的考验在于“去明星化”之后,产品品质、服务水平、供应链管理和运营效率能否真正留住顾客。许多明星餐饮最终黯然退场,正是因为经营者误将粉丝的短暂支持等同于市场的长期认可,忽略了餐饮业本身“产品为王”的硬核逻辑。因此,成功的案例往往是明星提供初始势能与品牌背书,而背后则有一个专业、成熟的商业团队在精细化运营,实现了名气与实体的有效嫁接。

当然,商业版图的扩张并非毫无边界,尤其是对于拥有特殊身份的群体。这就引出了另一个关键问题:外籍明星在中国经商限制究竟有哪些?答案是他们并非不能做,而是“戴着镣铐跳舞”。根据中国现行法律法规,外国人在华设立独资企业或从事经营活动,需要遵循《外商投资法》等一系列规定,流程相对复杂,且对行业准入有明确限制。因此,许多外籍明星若想深度参与中国市场的商业活动,最常见的路径是与中方合作伙伴成立合资公司,通过股权结构设计来实现对业务的掌控。这种方式虽然能在一定程度上规避法律壁垒,但也意味着利润的分成和决策权的共享。此外,他们必须妥善解决工作签证、税务合规等一系列问题。可以说,相比中国籍明星,外籍明星在华经商的“门槛”更高,对法律、财务顾问的专业依赖性也更强,每一步都必须在合规的框架内审慎前行。

对整个内娱明星副业现状分析后可以看到,明星的商业参与度正从过去的“浅层代言”向“深度控股”演变,投资领域也从早期的餐饮、服装,拓展到新消费、科技、文化甚至MCN机构等更前沿、更多元的赛道。这反映出明星群体财富管理意识的觉醒和专业度的提升。他们不再满足于做品牌的“一张脸”,而是渴望成为商业规则的“制定者”。然而,机遇与挑战并存。副业是一把双刃剑,经营得当,可以反哺主业,巩固其“成功人士”的公众形象;一旦失败,则可能引发负面舆论,损害其辛苦建立的声誉,甚至陷入经济纠纷。这种高关联性风险,要求明星在跨界时必须具备清醒的认知和敬畏之心。

归根结底,明星搞副业,是其个人价值在时代背景下的一次深刻重构。它既是面对不确定未来的主动求索,也是个人影响力资本化的必然结果。这门“生意经”的精髓,不在于砸多少钱,而在于如何精准地将自己的公众形象、专业能力与市场需求进行创造性结合,并找到一条既符合商业规律又匹配自身条件的道路。无论是本土明星还是外籍艺人,在这条赛道上,最终胜出的,永远是那些既懂得利用光环,又懂得敬畏商业本质的聪明玩家。这不再仅仅是副业,而已然成为他们职业生涯中不可或缺的另一条主线。