中石油主副业分离了,福利分房还有吗?内控岗位分离制度如何?

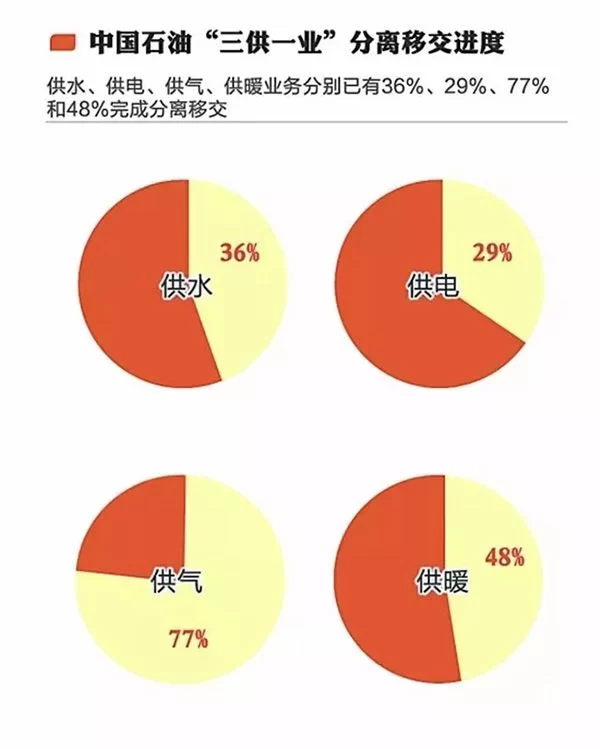

首先,关于福利分房这一历史悠久的员工福利,其在中石油主副业分离后的命运,是许多员工心中的疑问。答案并非简单的“有”或“没有”,而是一个渐进式、系统性的演变过程。在传统计划经济体制下,以中石油为代表的国企承担了大量社会职能,“企业办社会”是其显著特征。福利分房正是这一模式下的产物,它不仅仅是一项福利,更是企业对员工的一种终身保障和身份认同,是薪酬包之外最重要的“隐性收入”。然而,随着市场经济体制的确立和国企改革的深化,这种模式的弊端日益凸显:它加重了企业的经营负担,影响了资源配置效率,也在一定程度上造成了社会不公。因此,主副业分离的核心任务之一,就是将“三供一业”(供水、供电、供热和物业管理)等社会职能从企业剥离,移交给专业的社会机构或地方政府。 福利分房,作为与物业管理、社区服务紧密相连的福利,自然也在这场剥离的范畴之内。

但这并不意味着员工住房保障的终结,而是形式的根本转变。政策导向早已明确,即从“实物分配”转向“货币化分配”。具体到中石油,新入职的员工基本上不再可能享受到传统意义上的福利分房。取而代之的是一种更为市场化的解决方案:企业会提供一笔数额可观的住房补贴,并将其按月或按年计入工资总额。员工可以用这笔资金,通过商业贷款或公积金贷款在市场上自主购房。这种模式的转变,其意义是深远的。对企业而言,它卸下了沉重的资金和管理包袱,可以将更多资源投入到主业研发和技术创新上。对员工而言,虽然失去了“分到一套房”的确定性,但也获得了更大的选择自由度——可以根据自己的工作地点、家庭需求和经济状况,在城市中自由选择心仪的居所。当然,对于那些在改革前已经列入分房序列、或存在历史遗留问题的老员工,企业通常会采取“老人老办法,新人新办法”的过渡性措施,确保改革的平稳推进。因此,讨论中石油是否还有福利分房,更准确的表述是:传统的、普惠制的实物分房制度已基本成为历史,而被一种更加规范化、货币化、市场化的住房补贴体系所取代。

其次,与福利分房这种“对外”的社会职能剥离相对应的,是中石油在内控管理上“对内”的强化,即内控岗位分离制度的严格执行。如果说剥离副业是“减负”,那么完善内控就是“强身”。对于一个资产万亿、业务遍及全球、涉及能源安全命脉的巨型企业而言,任何一点管理上的疏漏都可能引发“蝴蝶效应”。内控岗位分离制度,正是防范风险的第一道,也是最重要的一道防线。其核心理论基础是岗位不相容原则,即那些如果由同一个人办理,既可能发生错误和舞弊,又可能掩盖其错误和舞弊行为的职务,必须予以分离。

这一原则在中石油的实践中,被细化到了业务的毛细血管。以最敏感的采购与付款流程为例,一个完整的采购业务至少需要被分解为几个相互独立、相互制约的环节:需求部门提出采购申请,采购部门负责寻源、招标和签订合同,仓储部门负责验收货物并出具入库单,财务部门负责审核单据并支付款项。在这条链路上,任何一个环节的负责人都不能兼任其他环节的关键岗位。例如,负责采购谈判的人,不能同时拥有最终付款的审批权;负责管理仓库的人,不能同时负责库存账目的记录。这种制度设计,从根本上杜绝了个人利用职务之便,通过虚假采购、抬高价格、收受回扣等方式侵吞企业资产的可能性。为了确保这一制度不流于形式,中石油还建立了强大的内部审计和纪检监察体系。他们不仅定期对各单位的岗位分离情况进行检查,更会通过大数据分析、穿行测试等现代审计手段,发现潜在的内部控制漏洞。此外,信息技术的应用也为岗位分离提供了技术保障。在ERP(企业资源计划)系统中,权限设置被严格固化,系统可以自动识别并阻止不相容操作的发生,形成了一道难以逾越的“技术防火墙”。可以说,内控岗位分离制度的建立与完善,是中石油从粗放式管理迈向精益化管理的重要标志,它保障了企业资产的安全,维护了财务报告的真实性,为企业的健康运营筑起了坚实的制度堤坝。

将福利分房政策调整与内控岗位分离制度强化这两大变革并置观察,我们可以清晰地看到一条贯穿其中的主线——国企治理的现代化。主副业分离,是解决企业与政府、社会的关系问题,目标是让企业成为一个纯粹的、以盈利和效率为导向的市场主体。这要求企业必须摆脱历史包袱,轻装上阵。而内控岗位分离,是解决企业内部的管理与监督问题,目标是建立一个权责分明、运转协调、有效制衡的现代企业内部治理结构。这要求企业必须苦练内功,强身健体。二者一外一内,一“破”一“立”,共同构成了中石油应对新时代挑战的系统性改革方案。对于员工而言,这种变革带来的冲击是双重的。一方面,福利的“货币化”意味着从过去依赖企业“包办”的安稳感,转向了依靠自身能力和市场规则去获取资源的竞争感,这无疑增加了个体的责任和压力。另一方面,一个内控严密、管理规范的企业,其发展前景和抗风险能力也更强,从长远看,能为员工提供更稳定、更可持续的职业发展平台和薪酬回报。

这场深刻的变革,最终塑造的是一个全新的中石油。它不再是一个无所不包的“小社会”,而是一个专注于能源主业的商业巨擘;它的管理不再依赖模糊的人情和经验,而是建立在清晰、刚性的制度规则之上。这种转型的阵痛是真实的,它考验着决策者的智慧与魄力,也重塑着每一位员工的认知与预期。然而,这正是市场经济的残酷与魅力所在。当企业褪去光环,以一个真正竞争者的姿态站在市场中央时,它所迸发出的生命力与创造力,以及对整个社会经济体系贡献的效率,将是前所未有的。对于身处其中的个体,理解并适应这种从“身份”到“契约”、从“福利”到“绩效”的转变,或许正是在这个时代中,实现个人价值与企业价值同频共振的必由之路。