中秋节的古诗有哪些,这些古诗里描写中秋的诗句都有哪些?

中秋的月,从来不只是一轮天体奇观,它更是文人墨客心中一块温润的玉,一面映照人间悲欢的镜。当皎洁的月光洒满庭院,流淌在诗词的格律之间,中秋节便被赋予了超越节俗本身的深刻内涵。那些描写中秋节的古诗名句,如同散落在历史长河中的珍珠,串联起中国人关于团圆、思念与宇宙哲思的共同记忆。它们并非简单的景物描摹,而是一种情感的浓缩,一种文化的传承,让每一个在月下徘徊的灵魂,都能找到属于自己的慰藉与共鸣。

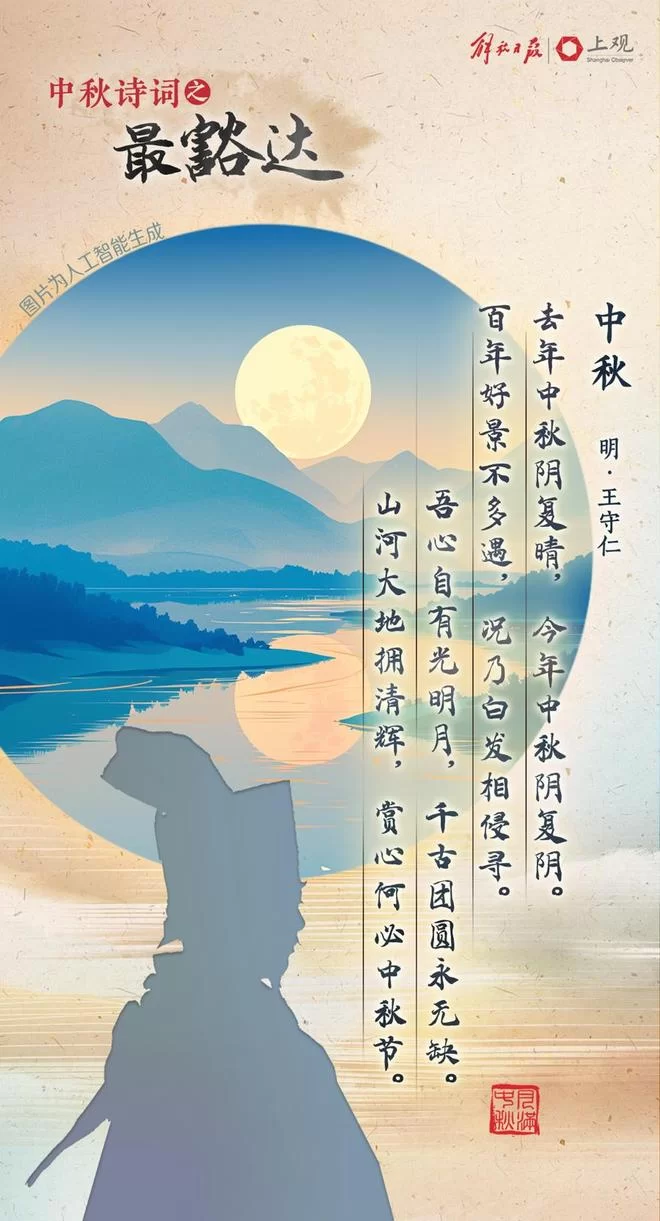

谈及中秋诗词,苏轼的《水调歌头·明月几时有》是一座无法绕开的丰碑。这首词的伟大之处,在于它将个人的离愁别绪,升华为对宇宙人生规律的哲学思考。开篇一句“明月几时有?把酒问青天”,便以石破天惊的气势,将读者带入一个宏大而浪漫的想象空间。这不仅是苏轼对月亮的追问,更是人类对永恒与有限、存在与虚无的终极叩问。苏轼水调歌头明月几时有赏析的核心,正在于理解其从个人情感到普遍哲理的升华过程。词中,“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”,这是一种何等通透的领悟!他没有沉溺于与弟弟苏辙分别的伤感,而是以一种近乎悲悯的情怀,接纳了生命中的不完美。正是这种接纳,才催生出结尾“但愿人长久,千里共婵娟”的千古祝福。这句诗早已超越了中秋的范畴,成为所有分离之人心中最温暖的慰藉。它告诉我们,即便相隔千里,只要我们共享着同一片月光,精神上便有了最坚实的连接。苏轼的这首词,为中秋望月怀人古诗词定下了一个旷达而温暖的基调。

如果说苏轼的月亮是哲思的、包容的,那么李白的月亮则更多是浪漫的、孤独的,甚至是狂放的。李白一生与月为伴,他的诗篇中,月亮是“举杯邀明月,对影成三人”的酒友,是“小时不识月,呼作白玉盘”的天真,也是“床前明月光,疑是地上霜”的乡愁触发器。虽然《静夜思》并非严格意义上的中秋诗,但其“举头望明月,低头思故乡”所描摹的瞬间情感冲击力,使其成为中国人关于月亮与思念的集体潜意识。在李白的世界里,月亮被彻底人格化了。它高悬于天际,是诗人唯一可倾诉的对象,是永恒孤独的见证者。他的关于月亮和思念的中秋诗词,情感更为炽热直接,缺少了苏轼的圆融与通达,却多了一份仙气与不羁。这种风格差异,恰恰反映了唐代与宋代文人不同的精神风貌。李白将个人的孤独与月亮的永恒融为一体,创造出一个超然物外的艺术世界,让后世无数孤独的灵魂在月下找到了精神的知音。

当然,中秋的诗歌版图远不止苏李二人。初唐张九龄的“海上生明月,天涯共此时”,以极其开阔的意境,描绘了一幅壮丽的海天月夜图。这句诗的妙处在于“生”与“共”二字。一个“生”字,写活了月亮从海平面喷薄而出的动态感;一个“共”字,则瞬间拉近了远方与眼前的距离,强调了时空差异中的情感共通性。它不像苏轼那样充满哲理辨析,也不像李白那样浸透个人情感,它是一种纯粹的、普适的审美体验,将所有华夏儿女的目光,都汇聚到了那轮共仰的明月之上。而杜甫则在《月夜》中提供了另一个维度的望月怀人,他不是自己看月思人,而是想象远在鄜州的妻子独自看月,思念着自己。“遥怜小儿女,未解忆长安”,这种换位思考的写法,使得思念之情更加深沉曲折,充满了战乱时代背景下的人间温情与无奈。从张九龄的开阔,到杜甫的沉郁,再到苏轼的旷达,李白的浪漫,这些描写中秋节的古诗名句共同构建了一个丰富多元的情感光谱。

深入品读这些诗词,我们会发现,古人的中秋世界里,元素远比我们想象的要丰富。月亮是绝对的主角,但桂花香、美酒、笙歌、乃至小小的月饼,都是不可或缺的配角。王建的《十五夜望月寄杜郎中》中,“中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花”,没有一句直接写思念,但“冷露无声湿桂花”的清冷意境,已将那份秋夜的静谧与心底的微凉渲染得淋漓尽致。桂花,这个在秋季盛开的香氛使者,自然而然地与中秋月夜绑定,成为嗅觉记忆的一部分。而酒,更是诗人们的催化剂。无论是苏轼的“把酒问青天”,还是李白的“对影成三人”,酒激发了诗人的豪情与灵感,让他们得以挣脱现实的束缚,与天地精神往来。这些意象的组合,构成了一幅立体的、可感可触的中秋夜宴图,让诗歌不仅仅是文字的艺术,更是一场调动全身感官的盛宴。

时至今日,我们为何依然要反复吟诵这些古老的诗篇?因为它们早已内化为我们文化基因的一部分。在高速流动的现代社会,团圆与分离依然是每个人生命中的常态。当我们因为工作、学习而远离家乡,在异乡的窗前看到那轮熟悉的圆月时,心中涌起的情感,与千百年前的苏轼、李白、杜甫并无二致。这些诗词,为我们提供了最精准、最典雅的情感表达方式。它们教会我们,思念可以是一种“天涯共此时”的辽阔,也可以是一种“千里共婵娟”的祝愿。它们提醒我们,在享受现代生活便利的同时,不要忘记抬头看看天上的月亮,感受那份来自远古的宁静与诗意。这些诗句,如同月光本身,穿越了千年的尘埃,静静地洒在每一个仰望星空的现代人身上。它们不是尘封的标本,而是流动的血脉,在我们每一次的举头与低头之间,完成着一次又一次无声的传承与对话,让中秋这个古老的节日,在新的时代里,依旧闪耀着温润而深邃的光芒。