兼职作文教师取酬违反规定吗?教育部规定有哪些?

兼职作文教师取酬是否违规,这个问题并非一个简单的“是”或“否”能回答。其合规性的核心,取决于一个关键变量:教师的身份。在当前“双减”政策的大背景下,教育部的相关规定为不同身份的教育工作者划定了清晰的红线与边界。要准确理解这一问题,我们必须将“兼职作文教师”这一群体进行拆解,逐一审视其取酬行为的合规性。

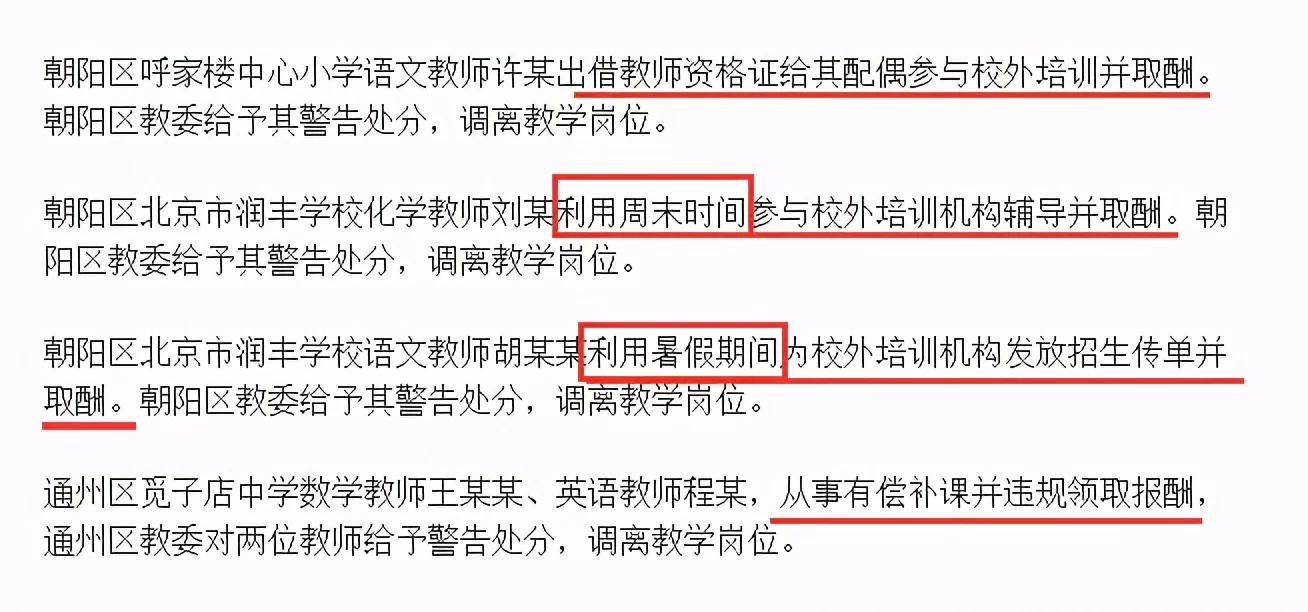

首先,最受严格约束的群体是在职中小学教师。根据教育部印发的《中小学教师违反职业道德行为处理办法(2018年修订)》以及《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(即“双减”政策)的明确要求,严禁在职中小学教师在校外培训机构兼职,或组织、参与有偿补课。这一规定的初衷,在于切断教师利用其公职身份谋取私利的渠道,防止“课上不讲课后讲”等教育不公现象的发生,确保教育资源的公平分配。对于在职教师而言,无论是以个人名义进行作文辅导,还是隐匿在校外培训机构中授课,只要涉及有偿行为,都属于明确的违规行为。一旦查实,将面临从警告、记过到降低岗位等级、直至开除的严厉处分。因此,对于这个群体,答案是绝对且不容置疑的:兼职取酬严重违反规定。

其次,我们来看校外培训机构中的专职或兼职教师。这部分人员的取酬行为,在特定条件下是合法的。这里的“兼职”更多指的是非本机构的全职教师,但前提是该机构本身必须是合法合规、持有办学许可证的教育机构。在这些机构中任职的作文教师,无论是全职还是兼职,其劳动报酬是基于合法的劳动合同或劳务协议,属于正常的劳动所得,自然不违反规定。然而,需要注意的是,这些机构及其教师同样受到“双减”政策的严格监管。例如,培训时间不得晚于晚上8点半,不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训,培训内容必须与招生对象所处年级相匹配等。因此,对于在合规机构内任教的兼职作文教师,其取酬行为本身是合法的,但其教学活动必须在政策允许的框架内进行。这回应了“校外培训机构兼职教师合法吗”的疑问——合法,但有前提。

那么,对于非在职教师身份的个人,比如大学生、退休教师或自由职业者,他们进行个人家教并取酬是否违规呢?这属于“个人家教取酬违反规定吗”的范畴。从目前的政策法规来看,国家层面并未明令禁止非在职人员提供有偿家教。教育部关于教师有偿补课的规定,其约束主体主要是“在职教师”。对于大学生利用课余时间辅导中小学生作文,或退休教师发挥余热进行个性化指导,这种基于个人技能和知识的服务,在法律上通常被视为一种民事行为,其收取的报酬被视为合法的劳务收入。然而,这并不意味着完全不受限制。这种个人家教行为必须坚守几个底线:第一,不能以“家政服务”、“咨询”等名义变相开展学科类培训;第二,不能组织大规模的、类似培训机构的教学活动;第三,不能在居民区制造扰民等问题,引发邻里纠纷。尽管政策层面留有余地,但在实际操作中,个人家教仍处于一个相对模糊的“灰色地带”,需要从业者保持足够的敏感度和自律性,避免触碰“隐形变异”开展学科类培训的红线。

深入探究教育部关于教师有偿补课的系列规定,我们可以发现其背后深层的价值导向。这些政策并非要扼杀个性化的学习需求,而是要重塑健康的教育生态。其核心目标有三:一是维护教育公平,防止资本过度介入教育领域,加剧教育焦虑和阶层固化;二是强化学校的主体教育责任,要求教师将精力集中在课堂教学上,提升校内教学质量,让学生“吃饱吃好”;三是切实减轻学生的课业负担和家庭的经济负担,让教育回归其育人的本质。因此,对在职教师有偿补课的“零容忍”,正是为了斩断利益链条,让教育回归纯粹的传道授业解惑。而对于合规的、非学科类的、满足个性化发展需求的教育服务,政策依然是留有空间的。

理解了政策的逻辑,我们便能更清晰地看待兼职作文教师取酬的复杂图景。它不是一个孤立的合规性问题,而是整个教育体系改革中的一个缩影。对于有志于从事作文辅导的个人而言,关键在于身份定位和行为规范。如果你是在职教师,必须恪守职业道德,远离任何形式的有偿补课。如果你是大学生或其他社会人士,希望通过个人家教获取报酬并帮助学生,那么务必以个人身份进行,提供高质量的差异化辅导,避免任何可能被解读为“非法办学”的行为。对于家长而言,在选择辅导资源时,也应擦亮眼睛,优先选择合规的机构或信誉良好的个人,并警惕那些承诺“提分特效”、违背教育规律的虚假宣传。

最终,这个问题的答案映射出的是一场深刻的观念变革。教育正在从“分数至上”的赛道,转向“素养为本”的广阔天地。作文教学,作为培养学生语言能力、逻辑思维和人文素养的重要途径,其价值愈发凸显。无论是何种形式的作文辅导,其核心都应回归到对文字的热爱、对思想的启迪和对表达的尊重。当教育者、学习者和监管者都能共同遵循规则,坚守教育的初心与底线,兼职作文教师的取酬问题便不再是一个令人困惑的难题,而会成为推动教育服务多样化、个性化发展的一个有序组成部分。清晰认知规则,方能行稳致远;坚守价值本源,才能实现知识的真正传递与人文的有效传承。