兼职儿子作文为啥总让人又爱又恨,写好到底有啥招?

“兼职儿子”这一作文题材,堪称小学乃至初中作文领域里一个经久不衰的文化现象。它像一道风味独特的菜肴,品尝者常常五味杂陈,一方面为其孩子的奇思妙想与“财商”萌芽而会心一笑,另一方面又对其背后流露出的精致功利与情感疏离而扼腕叹息。这种“又爱又恨”的复杂情绪,恰恰反映了当代家庭教育、儿童心理以及写作教学中的深层矛盾。想要真正驾驭这类作文,让它从千篇一律的“账本”升华为触动人心的佳作,就必须深入其内核,掌握一套行之有效的“破局”之法。

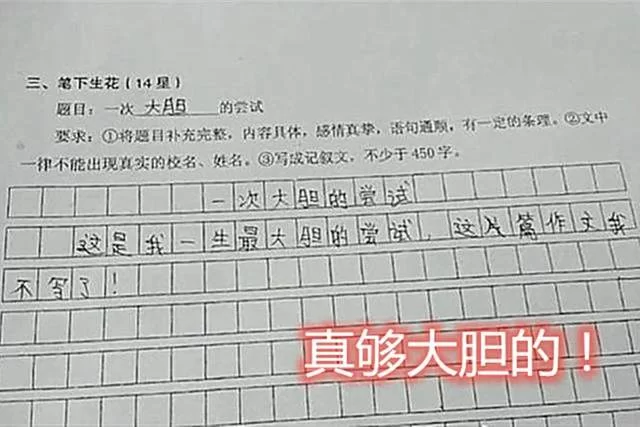

首先,我们必须精准地解构“爱”从何来,“恨”又源于何处。家长与老师的“爱”,多半源于一种对“儿童视角的惊喜感”。当一个孩子煞有介事地将洗碗、拖地、带妹妹等日常事务包装成一项“兼职”,并明码标价地计算“工时”与“薪酬”时,这种成人世界规则的稚嫩模仿,本身就充满了戏剧性与幽默感。它打破了传统作文中“无私奉献”、“热爱劳动”的宏大叙事,展现出一种更为真实、更具个性的儿童生态。这种“小大人”式的口吻,透露出孩子对家庭责任的初步认知和自我价值的早期探寻,甚至被一些家长视为“财商”教育的胜利果实。然而,当这种模式被无限复制,最初的惊艳便会迅速褪色,转化为令人疲惫的“恨”。恨其套路化的流水账结构,恨其真情实感的流失。当所有的孩子都在计算“洗碗一次五元,拖地一次十元”,当所有的感慨都停留在“原来父母赚钱这么辛苦”这一浅层认知上,作文便失去了灵魂。它不再是孩子心灵世界的真实写照,而是一场精心编排的、旨在获取高分的“表演”。这种表演背后,是情感的量化与异化,亲情被简化为冷冰冰的雇佣关系,这无疑是对写作本质的背离,也是教育者最不愿看到的。

那么,如何才能跳出这个“又爱又恨”的怪圈,真正掌握高明的兼职儿子作文写法?关键在于实现三大转变:从“记账式”到“叙事化”,从“功利化”到“情感化”,从“同质化”到“个性化”。第一步,是彻底抛弃“流水账”的叙事框架。一篇优秀的作文,其核心永远是“故事”,而非“清单”。与其罗列“我今天完成了洗碗、倒垃圾、辅导弟弟作业三项工作,共计获得报酬十五元”,不如聚焦于其中一个具体场景,进行深度描绘。例如,可以写一次“失败”的洗碗经历。孩子本想赚那五元钱,却不小心打碎了妈妈心爱的碗。此刻,内心活动的复杂性便凸显出来:对惩罚的恐惧、对妈妈的愧疚、对“工资”泡汤的失落,以及最终妈妈没有责备反而关心他是否受伤时的温暖与震撼。这个故事里有冲突,有转折,有情感升华,其文学价值远非一张工价表所能比拟。

第二步,也是最重要的一步,是为“兼职”这个外壳注入真情实感的内核。这才是如何写出新意的兼职儿子作文的根本所在。“兼职”可以是一个巧妙的切入点,一种叙事策略,但绝不能是文章的全部。孩子在完成这些“工作”时,真正的收获是什么?绝不仅仅是几元钱。或许是第一次独立完成某项挑战的自豪感;或许是通过劳动,第一次真切感受到父母肩膀上的重担,从而生发出的深刻理解与体谅;或许是在与兄弟姐妹的“合作”与“博弈”中,学会了分享与担当。这些无形的情感收获,才是文章最宝贵的财富。比如,可以设定一个特殊的“薪酬”——不是金钱,而是与爸爸约定的一场周末球赛,或是妈妈承诺的一个睡前故事。这样的设定,瞬间将物质的交换提升为情感的互动,文章的立意也随之变得温暖而高尚。写作时,要引导孩子细致描摹自己的心理变化,从最初为了“报酬”的斤斤计较,到过程中投入真情实感的专注,再到最后获得“超额”情感回报时的满足与感动。这样的心路历程,才是最能打动人心的部分。

第三步,是挖掘独特的家庭生活作文素材,实现真正的个性化表达。“洗碗、拖地、带娃”之所以沦为俗套,正是因为它们过于普遍。每个家庭都有其独特的生活场景和情感密码,这才是取之不尽的素材宝库。为什么不能有“兼职家庭档案管理员”,负责整理老照片,听爷爷奶奶讲述过去的故事?为什么不能有“首席宠物安抚官”,在主人忙碌时,负责安抚家中猫咪或狗狗的情绪?为什么不能有“周末园艺师助理”,与爸爸一起侍弄阳台上的花草,观察生命的成长?这些独特的“兼职岗位”,不仅新颖有趣,更能串联起家庭的历史、成员间的情感以及对生命的热爱。关键在于,要鼓励孩子用“心”去观察生活,用“情”去感受细节。一盆枯萎又被救活的兰花,一张泛黄的旧照片,一次与宠物的深夜对话……这些看似微不足道的片段,只要注入真情实感,就能成为一篇作文最闪亮的“眼”,从而彻底避免作文套路化。

最终,无论是家长还是老师,在指导孩子面对“兼职儿子”这一命题时,都应扮演好“引路人”的角色。我们不应仅仅满足于孩子学会了“算账”,更应引导他们学会“算情”。当孩子交上一篇充满铜臭味的“账本”时,不妨温和地问他:“除了钱,你还得到了什么?”“在做这件事的时候,你想到了什么?”“有没有哪个瞬间让你觉得,就算不给钱你也愿意做?”这些问题,如同一把钥匙,能打开孩子尘封的情感宝库。我们要让孩子明白,家庭不是冰冷的职场,亲情无法用金钱衡量。写作,更不是投机取巧的技巧比拼,而是用文字构建一个有温度、有灵魂的精神世界。当孩子真正理解了这一点,他笔下的“兼职儿子”,将不再是一个斤斤计较的小雇员,而是一个在爱与责任中逐渐成长的、有血有肉的小小男子汉。那时,这篇作文带给人的,便只有纯粹的感动与欣赏,再无“爱恨交织”的纠结。这,或许才是这类作文背后,最值得我们追寻的教育意义。