为什么想做兼职?适合辅导员、办公室闲、下班后的理由有哪些?

在当前的职业图景中,一个显著的趋势是,越来越多身处不同岗位的人,无论是辅导员、看似清闲的办公室职员,还是朝九晚五的上班族,都在积极地探索兼职或副业的可能性。这股浪潮的背后,并非单一的经济驱动,而是一个由个人价值实现、职业安全感重塑、以及生活状态优化等多重因素交织而成的复杂动因网络。深入理解这些动机,不仅能为个体选择提供参照,更能揭示现代职场生态的深刻变迁。

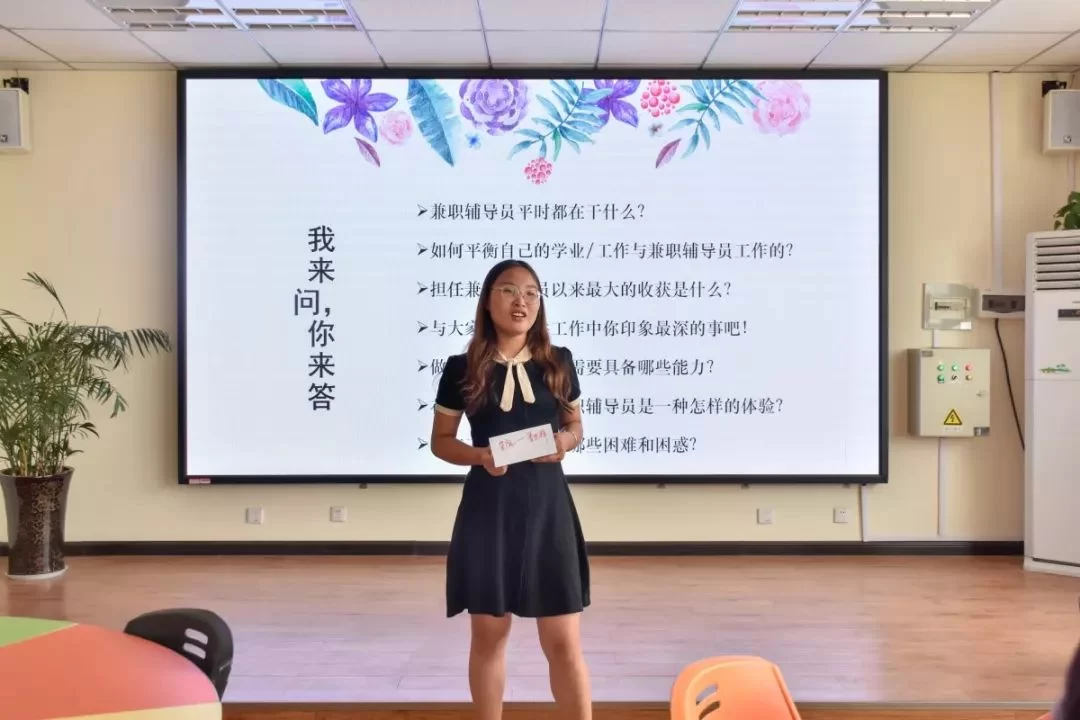

首先,对于高校辅导员这一特定群体而言,寻求兼职的动因往往超越了简单的物质需求。他们的日常工作虽然稳定,且在学生思想政治引导、生涯规划等方面扮演着重要角色,但往往也伴随着薪资天花板相对较低、工作内容繁杂且成就感难以量化的特点。因此,辅导员兼职的深层原因更多地指向了对自身专业能力的价值变现与个人价值的二次确认。许多辅导员拥有心理咨询师、就业指导师、人力资源管理师等专业资质,或者在文案写作、活动策划、公众演讲方面有着深厚积累。将这些“沉睡”的技能通过线上咨询、付费课程、专栏写作等形式进行转化,不仅能带来可观的收入,更重要的是,它打破了单一职业身份的束缚,让辅导员在更广阔的市场环境中检验和提升自己的专业能力,从而获得一种区别于校内评价体系的、更直接、更具市场竞争力的价值认同感。这种探索,本质上是对抗职业倦怠、实现专业增值的主动出击。

其次,聚焦于“办公室闲人”这一画像,他们的核心困境并非时间匮乏,而是时间价值的流失。在许多体制内或大型企业中,部分岗位因流程固化、任务季节性等原因,存在大量的“碎片化闲置时间”。对于这部分人群来说,办公室闲人副业选择的关键在于如何将这些低效时间转化为高效的资本积累。他们的兼职路径通常呈现出“轻资产、高灵活、强技能关联”的特点。例如,精通文案的可以尝试新媒体供稿、品牌代运营;熟悉设计的可以利用零散时间接一些小型设计项目;语言能力强的则可以从事在线翻译或外语陪练。这种模式的优势在于,它几乎不占用额外的通勤和整块时间,能够无缝嵌入日常工作的间隙。其核心驱动力,是从一种被动的“等待”状态,转向一种主动的“创造”状态,将原本可能被消耗在无意义浏览或社交中的时间,凝聚成个人能力的“复利增长曲线”,为未来的职业转型或生活品质提升埋下伏笔。

再者,对于更为庞大的普通上班族群体,他们选择在下班后发展副业的动机则更为复合和现实。经济压力无疑是首当其冲的因素,面对房贷、车贷、子女教育等一系列刚性支出,单一的工资收入往往显得捉襟见肘,副业成为构建家庭财务“护城河”的必然选择。然而,经济驱动只是冰山一角。更深层次的,源于对职业未来的不确定感与焦虑感。“35岁危机”、行业波动、技术迭代带来的替代风险,让许多身处其中的上班族深刻认识到,将个人命运完全寄托于一家企业或一个岗位是极其脆弱的。因此,下班后的副业,实质上是一种主动的风险对冲。它不仅仅是为了赚钱,更是在投资自己的“第二曲线”,通过学习新技能、拓展新的人脉网络、探索新的职业赛道,来增强自身的抗风险能力。当主业遭遇瓶颈或冲击时,这份“B计划”便能提供至关重要的缓冲与转圜余地,带来一种宝贵的安全感与掌控感。

然而,无论是基于何种动因,一个无法回避的核心挑战便是如何平衡主业与副业的关系。这尤其对于体制内人员发展第二职业而言,更是一道需要审慎拿捏的红线与艺术。首要的原则是明确界限,坚守底线。必须确保兼职行为不违反单位的相关规定,不占用工作时间与资源,不与本职工作产生利益冲突。这是职业伦理的底线,也是自我保护的第一道防线。其次,是精力的科学管理。人的精力如同一个蓄水池,过度消耗必然导致干涸。这就要求从业者必须成为时间管理的大师,运用番茄工作法、四象限法则等工具,高效利用时间,并保证充足的休息与锻炼,避免因副业而导致主业表现下滑,最终本末倒置。更深层次的平衡在于心理层面,要学会在不同角色间进行快速切换,避免因副业的压力或焦虑情绪影响到主业的专注度。理想的平衡状态是,主业与副业能够形成一种良性的互补关系,副业带来的新知识、新视角或许还能反哺主业,激发新的工作灵感。

归根结底,无论是辅导员、办公室职员还是上班族,他们投身兼职浪潮的行为,共同指向了一个更宏大的时代命题:在日益不确定的现代社会中,个体如何主动构建自身的多维价值体系。兼职,早已不是“捞外快”的简单代名词,它演变成了一种自我投资、一种生活方式、一种应对未来的积极姿态。它让人们有机会去尝试未曾涉足的领域,去挖掘潜藏的兴趣与天赋,去打破单一的“打工人”身份,塑造一个更加立体、丰富和强大的自我。这条探索之路或许充满挑战,需要高超的平衡艺术与坚定的自我约束,但它所许诺的,不仅仅是银行账户里增加的数字,更是那份由内而外生发的、源于自身创造力的底气与从容,以及亲手为自己的人生构建更多支点与可能的自由。