为什么我们都要搞副业,顺便加点兴趣,现在哪些能做呢?

将兴趣与副业巧妙结合,是实现“兴趣变现”的理想路径,但这并非简单的“我喜欢做什么,就拿它来赚钱”。真正的兴趣变现,是一个寻找“热爱”与“市场需求”交集的过程。它要求你从一个纯粹的爱好者,转变为一个价值的创造者和提供者。以摄影为例,单纯的拍照是爱好,但若你能系统性地梳理拍摄技巧,开设线上教学课程;或者专注于某一细分领域如宠物摄影,为特定客群提供专业服务,这就完成了从兴趣到商业的初步跨越。关键在于思考:你的兴趣能为他人解决什么问题?是提供情绪价值(如精美的手工艺品)、知识价值(如编程技能分享),还是功能价值(如家庭收纳规划服务)?一旦找到了这个价值锚点,你的热爱就有了坚实的商业基础,变现之路也随之清晰起来。

那么,现在有哪些适合上班族、门槛相对较低的兴趣副业可以选择呢?我们可以从几个维度来探索。内容创作型是当前的主流方向,如果你热爱写作,可以从运营一个垂直领域的公众号或知乎账号开始,分享你的专业知识或生活感悟;如果你喜欢表达,短视频或播客是极佳的载体,用镜头或声音记录你的探店过程、读书心得或是健身日常。技能服务型副业则更直接地利用你的专业技能,比如设计师可以在业余时间接一些logo设计或海报绘制的小单;语言能力强的人可以从事线上翻译或外语陪练;擅长PPT制作的人,也能在电商平台提供美化服务。知识分享型副业近年来备受青睐,将你在某一领域的深厚积累,如投资理财、职场经验、育儿心得,制作成线上专栏或付费社群,帮助他人成长的同时实现自我价值。最后,手工艺与电商型也充满魅力,手作饰品、定制画作、特色烘焙等,通过小红书、微店等平台,完全可以找到欣赏它们的同好,将一份匠心转化为实实在在的收入。

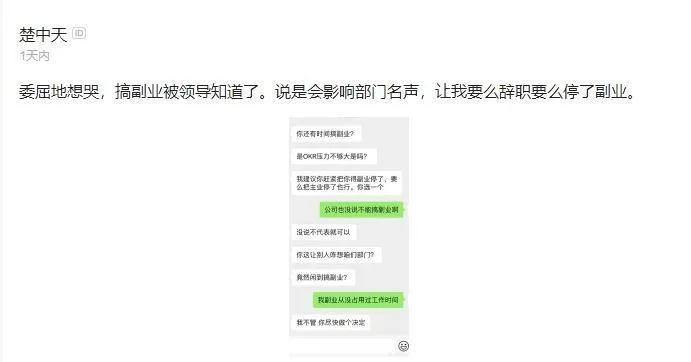

开启副业之路,并非总是鲜花坦途,它同样伴随着挑战。最核心的矛盾莫过于时间与精力的分配。在完成主业高强度的工作后,如何还能保持足够的热情和专注投入到副业中,这对个人的时间管理能力和自律性提出了极高要求。初期阶段,收入不稳定甚至“零收入”的窘境也会消磨人的意志,许多人正是在这个“黎明前的黑暗”中选择了放弃。因此,调整心态至关重要。不要将副业视为一夜暴富的捷径,而应将其看作一个长期主义的价值投资。初期目标不应是盈利,而是验证模式、积累经验、打造个人品牌。把每一次小的进步——比如获得第一个付费用户、收到一条真诚的正面反馈——都视为里程碑,这种正向反馈是支撑你走下去的强大动力。

副业的终极意义,或许在于它促使我们构建一个更加完整和立体的自我。它不仅仅是一份收入补充,更是一种生活方式的重塑和个人能力的全面拓展。在经营副业的过程中,你将被迫学习市场分析、用户沟通、品牌营销、财务管理等一系列在单一岗位上难以接触到的综合技能。这些技能不仅会反哺你的主业,让你在职场中更具竞争力,更重要的是,它们塑造了你作为一个独立创造者的核心素养。你的社交圈不再局限于同事,而是扩展到各行各业的同好与客户,视野的开阔带来的是思维格局的提升。副业,本质上是一场自我驱动的深度实践,它让你在为世界创造价值的过程中,更清晰地认识到自己是谁,能做什么,以及想成为谁。

副业的旅程,终点不是财务自由,而是人格独立与精神丰盈。它是在日复一日的庸常之外,为自己开辟的一片可以自由耕种的园地。在这片园地里,你亲手播种下热爱的种子,用汗水与智慧浇灌,看着它生根、发芽、开花、结果。这个过程本身,就是对生命最好的奖赏。当某天你发现,那个因为热爱而在深夜里敲打键盘、剪辑视频、打磨作品的自己,眼中闪烁着从未有过的光芒时,你便会明白,副业赋予你的,早已超越了金钱的衡量,它让你成为了一个更有趣、更坚韧、也更接近生命本质的人。