兼职内控员是干嘛的,内审员的工作到底有没有用?

在许多企业,尤其是中小企业的管理实践中,“内控”与“内审”这两个词常常被混为一谈,甚至有人认为设立兼职内控员或内审员是多此一举的成本负担。要厘清这个问题,首先必须明确一个根本性的概念:内控是“过程”,而内审是“评价”。前者是企业日常运营中嵌入的风险防范机制,后者则是对这一机制有效性的独立检查。理解了这一点,我们才能真正看懂兼职内控员是干嘛的,以及内审员的工作到底有没有用。

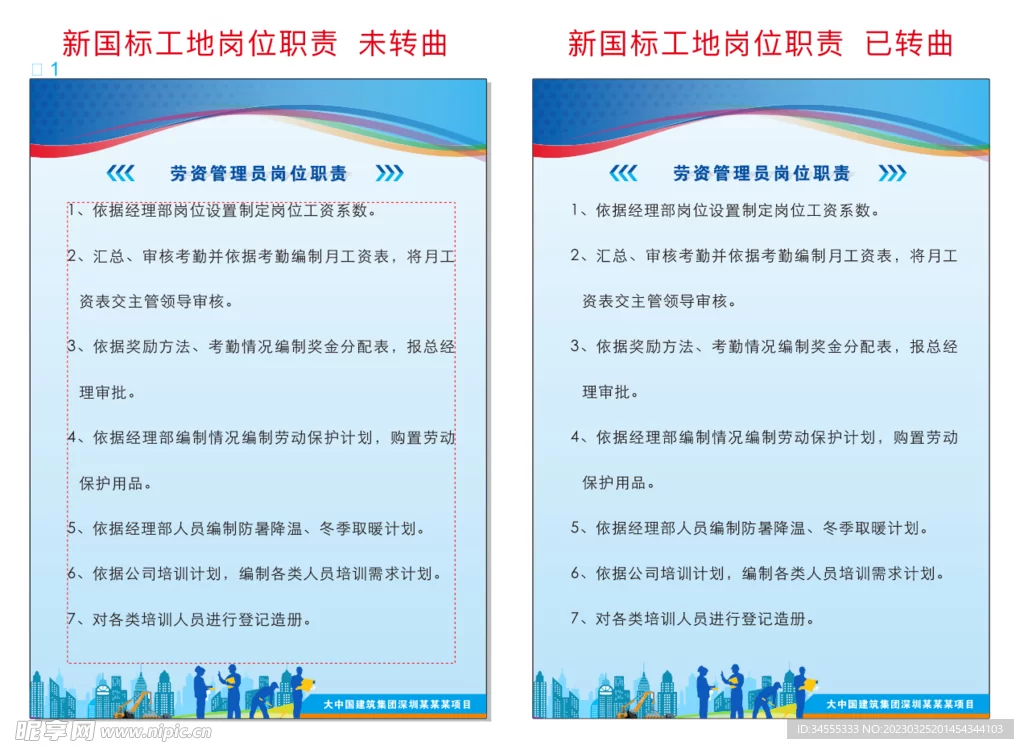

我们先来聚焦兼职内控员岗位职责。这个角色的存在,恰恰是中小企业内控体系建设在资源有限情况下的智慧选择。他并非一个独立的监督者,更像是一个“流程教练”和“风险哨兵”。想象一下,一个公司的采购流程,从需求申请、供应商选择、合同签订到货物验收、付款审批,环节众多,风险点也分散其中。兼职内控员可能就由采购部或财务部的某位骨干员工兼任,他的核心工作不是去挑刺,而是与业务部门一起,梳理并优化这些流程。他会问:“我们选择供应商的标准足够透明吗?审批权限设置合理吗?验收环节是否做到了独立于采购?”他负责将公司的风险偏好和合规要求,转化为具体、可操作的检查清单和操作指引,并培训一线员工。说白了,他是将内控的“高大上”理论,翻译成业务部门能听懂、能执行的语言。这种嵌入式、非全职的模式,成本效益极高,它让风险管控不再是悬挂在墙上的制度,而是融入了日常工作的肌肉记忆。这便是企业风险管理兼职岗位最直接的价值体现——用最小的成本,编织起一张覆盖核心业务流程的初级防护网。

那么,有了负责“建网”的内控员,内审员的价值又何在呢?如果说内控是企业的“日常健身”,强调持续性和预防性,那么内审就是一次全面的“健康体检”,其独立性和系统性无可替代。内审员工作价值与挑战的辩证关系,也正体现在这里。内审员的价值,首先在于其独立性。他不受业务部门的直接管辖,能够以一个客观、中立的第三方视角,去审视整个内控体系是否在设计上合理、在执行上有效。他会采用抽样测试、访谈、数据分析等专业方法,去验证兼职内控员推动建立的那些流程,是否真的在运转,还是仅仅停留在纸面上。比如,他会抽查几十份采购合同,核对审批记录是否完整,验收单据是否真实,从而判断整个采购循环的控制是否有效。其次,内审的价值在于其宏观性和前瞻性。他不仅关注“是否合规”,更关注“是否高效”、“是否存在舞弊风险”。他可能会发现,某个流程虽然合规,但过于繁琐,严重影响了运营效率,这时他会提出优化建议。他也可能通过数据分析,敏锐地捕捉到某些异常交易模式,从而揭示潜在的舞弊线索。当然,内审员也面临巨大挑战,最大的挑战莫过于如何被业务部门理解和接纳,避免被看作是“来找麻烦的”。一个优秀的内审员,懂得如何将“挑错”转化为“共同改进”,他的最终目的不是出具一份冰冷的审计报告,而是推动企业管理水平的实质提升。

要彻底理解这两个角色,就必须深入探讨内控与内审的核心区别。这个区别可以用一个简单的比喻来概括:内控是“驾驶员”,而内审是“导航仪”。驾驶员(内控)时刻握着方向盘,根据路况(业务变化)和交通规则(合规要求),实时调整车速和方向,确保车辆(企业)在正确的轨道上安全行驶。而导航仪(内审)则是在特定时间点,对车辆的行驶轨迹进行一次全面的复盘和评估,它会告诉你:“你过去一小时有三次超速”、“你选择的路线并非最优,有一条更快的路”,甚至“你的轮胎压力可能不足,存在安全隐患”。驾驶员不能替代导航仪的全局视野和独立判断,导航仪也无法替代驾驶员的实时操控。二者各司其职,又相辅相成。没有有效的内控,内审将无的放矢,审计发现的将是满目疮痍;没有独立的内审,内控容易因路径依赖和部门本位主义而变得僵化甚至失效,企业将在不知不觉中驶向危险的边缘。

对于广大中小企业而言,同时设立庞大的内控和内审部门并不现实。因此,将兼职模式与专业外包相结合,成为了一条务实且高效的路径。企业内部设立兼职内控员,负责日常流程的维护和优化,这是“固本”;同时,定期聘请外部专业机构或独立的兼职内审师,进行周期性的审计诊断,这是“清源”。这种组合拳,既解决了人才和成本的限制,又兼顾了日常监督和独立评价的双重需求。当企业需要融资、寻求上市或与大型企业合作时,一份由专业内审出具的、证明其内控体系有效的报告,其说服力远胜于千言万语。它向外界传递了一个清晰的信号:这家企业是规范的、透明的、值得信赖的。这种信任,本身就是一种无形的巨大资产。

最终,我们必须认识到,无论是兼职内控员还是内审员,他们的工作都不是为了制造流程的繁琐,而是为了构建企业的“免疫系统”。一个强大的免疫系统能让企业在面对外部市场风险和内部运营风险时,具备更强的韧性和恢复能力。内控的价值在于“防患于未然”,通过优化流程减少错误和舞弊的发生概率;内审的价值在于“亡羊补牢,未为晚也”,通过独立检查发现漏洞,推动持续改进。在商业的棋局中,内控是稳固的“士”,而内审则是洞察全局的“相”,缺一不可,共同守护着企业的“帅”位。忽视它们,或许在短期内看不到什么损失,但长远来看,无异于在惊涛骇浪中裸航,其风险不言而喻。