为什么现在大家都想副业赚钱,农村搞什么能赚钱又提升自己?

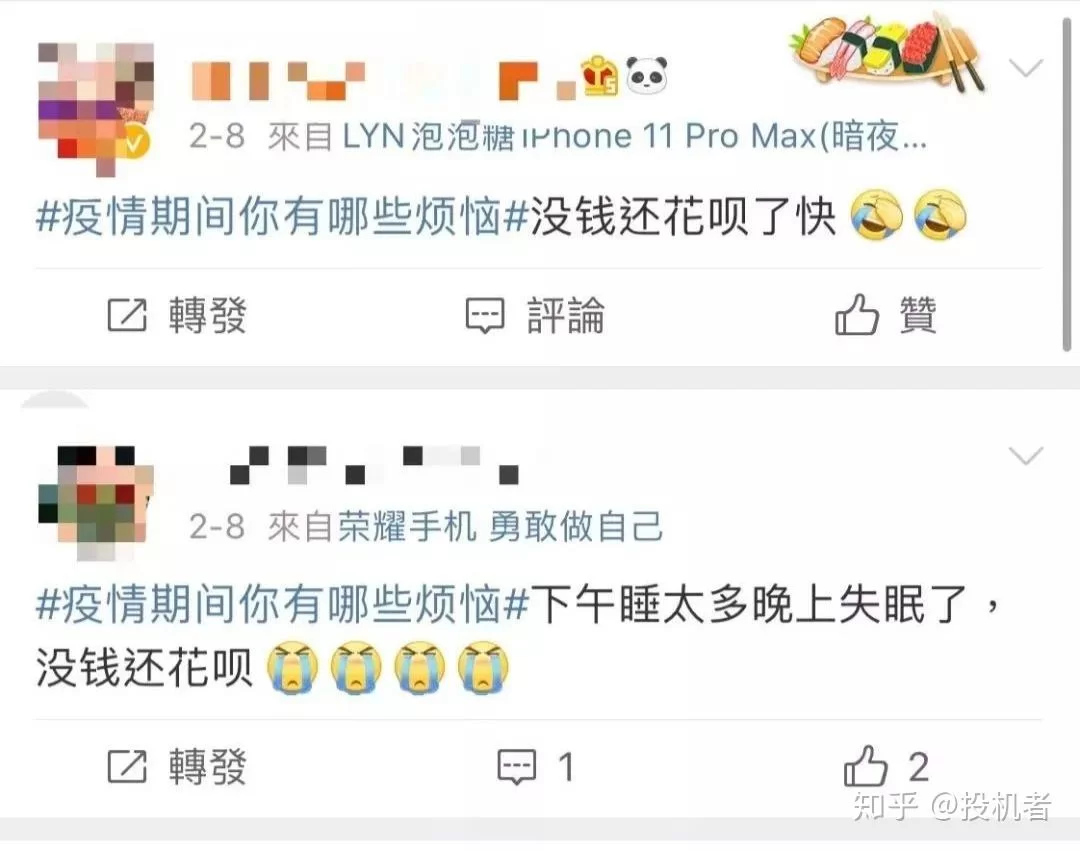

当“副业刚需”成为都市白领心照不宣的共识时,这股浪潮早已越过城市的边界,浸润到广袤的田野乡间。这背后,早已不是单纯“搞点外快”的朴素想法,而是一种混合了生存焦虑、价值追寻与时代机遇的复杂情绪。单一收入结构在不确定性面前的脆弱性,让每个人都渴望拥有一个“备胎”,一个能在风浪中提供稳定性的压舱石。但更深层的驱动力,源于对自我价值的重新审视。当朝九晚五的工作被异化为一个个冰冷的KPI,人们开始渴望一种更具象、更真实、更能亲手触摸到的成就感。而农村,这片曾被视为“落后”与“闭塞”的土地,正以前所未有的姿态,为这种渴望提供了一个充满想象力的答案。

那么,回到核心问题:农村搞什么副业能赚钱?这个问题的答案,早已不是“养猪、种地”的传统循环。新时代的农村副业,必须嫁接上互联网的翅膀,注入文化与创新的灵魂。首当其冲的,便是特色农产品电商运营。这绝非简单地把农产品搬到网上卖,而是一整套从田间到餐桌的商业逻辑重塑。想象一下,你不再是贩卖一筐普通的苹果,而是在讲述一个关于“爷爷的果园、自然农法、霜降后采摘”的动人故事。你需要为产品设计独特的品牌形象,拍摄富有质感的图片和视频,通过抖音、小红书、微信社群等渠道,精准触达那些追求生活品质的城市中产。这个过程,逼迫你从一个纯粹的农业生产者,转型为懂产品、懂营销、懂用户心理的“新农人”。你学的不再只是播种与收割,还有品牌定位、内容策划、流量转化和供应链管理。这不仅是赚钱,更是一场深刻的个人能力进化。

与电商并行的另一条康庄大道,是乡村自媒体变现途径。这为那些不善言辞但身怀绝技的农村青年打开了一扇窗。你不必是俊男靓女,只需要真实。真实的镜头下,你可以是一位技艺精湛的木匠,记录将一块原木变成桌椅的全过程;可以是一位擅长烹饪的巧妇,展示用最新鲜的食材制作地道农家菜的秘诀;也可以是一位返乡大学生,分享改造老宅、经营民宿的日常。这种“过程即内容”的模式,本身就极具吸引力。当你的粉丝积累到一定数量,变现便水到渠成。广告植入、平台补贴、直播带货,甚至是开发线下体验活动,比如“木工坊一日游”、“农家美食烹饪课”,都将你的影响力转化为实实在在的收入。这条路径的核心价值在于,它让你发现自己习以为常的技能与生活,在他人眼中竟是如此珍贵。这种价值认同感,是任何金钱都无法替代的,它极大地提升了个人自信与幸福感。

无论是电商还是自媒体,这些农村年轻人创业项目的成功,都离不开一个内核:个人能力的综合提升。这恰恰是副业超越“赚钱”这一单一维度的更高价值所在。在运营一个农产品的过程中,你被迫走出舒适区,学习写作、摄影、剪辑、沟通、谈判。你可能要熬夜回复客户的咨询,要研究复杂的物流方案,要面对滞销的焦虑和爆单的喜悦。每一次挑战,都是一次能力的淬炼。你从被动接受市场价格的农民,变成了主动创造市场需求的创业者。你的思维模式,从“我能生产什么”转变为“市场需要什么,我能创造什么”。这种思维的根本性转变,是个人成长的核心标志。它让你拥有了独立思考、解决复杂问题的能力,这种能力无论未来你身在何处、从事何种行业,都将是你最宝贵的财富。

当然,我们必须清醒地认识到,这条路并非铺满鲜花。农村的基础设施相对薄弱,物流成本高、网络信号不稳定是常态。市场同样残酷,同质化竞争激烈,没有特色和品牌意识,很容易陷入价格战的泥潭。更关键的是,这对个人的综合素质要求极高,需要极强的自律性、学习能力和抗挫折能力。很多人兴致勃勃地开始,却在漫长的冷启动期选择了放弃。因此,选择副业方向时,必须进行深刻的自我剖析:我的兴趣是什么?我拥有哪些独特的资源或技能?我愿意为此投入多少时间和精力去学习?只有将个人优势与农村的资源禀赋、市场的真实需求相结合,才能找到那条最适合自己的、可持续的道路。

归根结底,农村副业的兴起,是一场双向奔赴。它为城市中产提供了对田园牧歌的想象与对健康生活的向往,也为农村青年提供了在家门口实现自我价值的舞台。这不仅仅是一个经济现象,更是一场深刻的社会与文化变迁。它让赚钱的过程,变成了一个自我发现、自我塑造的旅程。当一个人能够扎根于土地,用镜头和文字讲述自己的故事,用智慧和汗水创造价值时,他所获得的,绝不仅仅是银行账户上的数字增长,更是一种内心的丰盈与笃定。这或许就是这个时代,我们最需要寻找的,那个关于生活与工作的,更美好的答案。