为啥兼职要提供社保流水证明?兼职为啥这么多人抢着干呢?

兼职市场出现一个让许多人困惑的现象:一份看似普通的兼职岗位,招聘方却要求求职者提供社保流水证明。这不禁让人发问,一份非全日制、临时性的工作,为何要动用通常在全职入职审核时才出现的“重器”?这背后究竟是怎样的商业逻辑?而当我们将目光投向另一端,会发现这些要求“苛刻”的兼职岗位,却往往引来成百上千人争抢,竞争的激烈程度丝毫不亚于正式工作。这两个看似矛盾的现象,共同勾勒出当下中国就业市场复杂而生动的生态图景。

首先,我们必须理解企业要求提供社保流水的核心动机。这绝非简单的多此一举,而是企业在当前法律框架和商业环境下的风险控制策略。首要动因在于规避“事实劳动关系”的法律风险。根据我国劳动法规,一旦被认定为存在事实劳动关系,即便未签订正式劳动合同,企业也需要承担为员工缴纳社保、支付加班费、保障法定假期等一系列责任。对于寻求灵活用工以降低成本的企业而言,这无疑是巨大的潜在负担。一份连续的、由另一家公司缴纳的社保流水,便成为了一个强有力的证据,证明该求职者的主劳动关系归属明确,与本公司仅为劳务或承揽关系,从而在法律上筑起了一道“防火墙”。其次,社保流水也是一种背景调查的简化工具。它能直观反映出求职者的工作稳定性和职业连贯性。一份长期、连续的缴纳记录,往往意味着求职者拥有稳定的主业,具备基本的职业素养和信誉,降低了其因财务问题或其他不稳定因素给兼职工作带来风险的可能性。它就像一份无形的“诚信背书”,帮助企业在海量申请者中快速筛选出“安全”的候选人。

那么,为何这些带有附加门槛的兼职岗位,反而会引来众人争抢呢?这背后是深刻的社会经济变迁与个体价值观的演进。最直接的原因是经济压力下的“补充性收入”需求。在通货膨胀、生活成本上升的背景下,单一职业的收入增长速度有时难以覆盖家庭开销、房贷车贷等固定支出。利用业余时间从事兼职,成为许多人增加可支配收入、提升生活品质的直接途径。这种需求是普遍的,跨越了不同行业和收入阶层,从而为兼职市场提供了庞大的供给基础。更深层次的原因,在于人们对安全感的追求和对“鸡蛋不放在一个篮子里”的认同。近年来,经济环境的不确定性增强,“铁饭碗”的观念逐渐淡化,即便是体制内或大企业的员工,也感受到了职业的潜在风险。发展一份兼职,相当于构建了第二条收入曲线,它不仅是经济上的缓冲垫,更是心理上的压舱石。这种对职业安全感的主动构建,驱动着大量在职人士积极投身兼职市场,他们寻求的不仅是金钱,更是一种对未来的掌控感。

此外,兼职的吸引力还体现在其超越了纯粹的经济价值,成为个人成长和价值实现的重要载体。对于许多年轻人和职场新人来说,兼职是探索职业兴趣、积累实战经验的“试验田”。他们可能对主业之外的某个领域充满热情,如新媒体运营、视频剪辑、文案策划等,通过兼职项目,他们不仅能将兴趣转化为技能,更能构建起一份亮眼的作品集,为未来的职业转型铺平道路。对于经验丰富的资深人士,兼职则是发挥余热、实现知识变现的平台。他们可以将多年积累的行业智慧和管理经验,通过咨询、培训、顾问等兼职形式输出,获得远超主业的成就感和尊重。这种对自我价值的追求,使得兼职不再是“打零工”的代名词,而是一种主动选择的、更具自主性的工作方式。正是这种多元化的价值驱动,汇聚成了兼职市场竞争白热化的洪流,使得一个优质岗位出现“千人争抢”的景象。

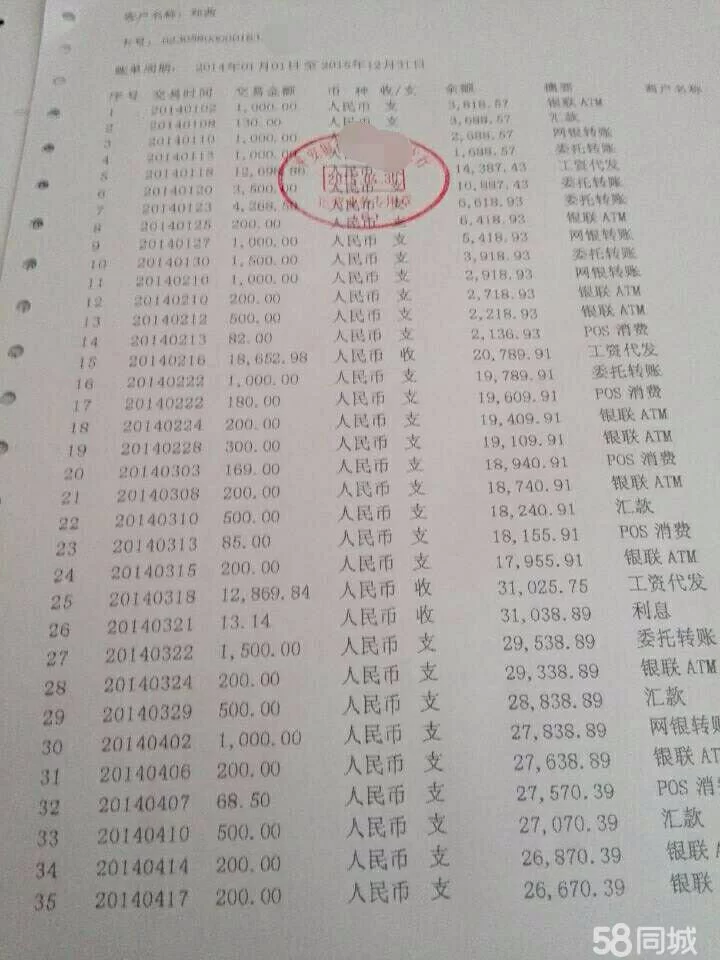

面对这种“高门槛”与“高热度”并存的局面,一个现实问题摆在了许多灵活就业者面前:那些暂时没有固定工作、无法提供社保流水的自由职业者、在校大学生或全职妈妈,难道就被隔绝在外了吗?答案并非如此。当遭遇这一要求时,首先要理解其背后的意图,然后主动提供替代性的证明材料。例如,可以提供连续六个月以上的个人银行流水,证明有稳定的其他收入来源;出示上一份工作的离职证明、劳动合同或薪资单;在专业领域,一份详尽的个人作品集、客户评价推荐信或专业资格证书,其说服力甚至超过社保流水。关键在于与招聘方进行坦诚沟通,清晰地解释自己的职业状态,并用其他方式证明自己的稳定性、专业性和可靠性。同时,积极构建个人品牌,通过行业社群、专业平台(如LinkedIn、知乎、豆瓣小组等)展示自己的专业能力和过往项目经验,让机会主动找上门,也是破解“社保流水”困局的有效路径。

从更宏观的视角看,兼职市场对社保流水的依赖,是传统雇佣关系与新兴灵活就业模式碰撞下的过渡性产物。它反映了我们现行的社会保障体系和信用评价体系,尚未完全适应日益壮大的灵活就业群体。随着数字经济发展和“零工经济”模式的深化,未来社会对于个人信用和能力的评估方式必将更加多元和精准。或许有一天,个人的数字资产、项目经验、技能认证、平台信用评分等,将共同构成一个全新的、动态的“职业信用档案”,其效力将超越单一、静态的社保流水。当前兼职市场的“怪现象”,正是这一转型期所特有的摩擦与探索。对于求职者而言,理解规则、积极应对是当下的生存之道;而对于整个社会而言,这既是挑战,也是推动整个社会就业生态向更成熟、更包容方向演进的契机。