在教育改革的浪潮中,教师兼职现象逐渐成为社会关注的焦点。教师作为知识的传播者和学生的引路人,其职业角色的重要性不言而喻。然而,随着社会经济的发展和教育需求的多样化,越来越多的学校开始允许教师在校外兼职。这一政策不仅为教师提供了更多的职业发展机会,也在一定程度上缓解了教育资源的紧张局面。

教师兼职的合理性在于其能够充分利用教师的闲置时间和专业技能,为社会创造更多的价值。例如,一些教师在完成本职工作之余,会参与教育培训机构的授课,或是担任企业的顾问,甚至参与科研项目。这不仅有助于教师个人能力的提升,还能将最新的行业动态和科研成果带回课堂,丰富教学内容。

然而,教师兼职也引发了不少争议。有人担心,兼职会分散教师的精力,影响教学质量。确实,如果教师不能合理安排时间,可能会导致课堂教学质量的下降。此外,兼职也可能带来利益冲突,尤其是当教师在兼职机构的教学内容与本职工作相关时,可能会引发道德风险。

尽管存在争议,但不少学校已经开始尝试并逐步完善教师兼职的管理制度。这些学校通过制定严格的兼职申请流程、明确兼职时间限制、加强教学质量监控等措施,力求在保障教学质量的前提下,充分发挥教师的潜力。

在具体实施过程中,一些学校采取了灵活多样的管理模式。比如,某知名高校规定,教师每周兼职时间不得超过8小时,且需提前向学校报备兼职内容和时间安排。学校还会定期对兼职教师的教学质量进行评估,确保兼职活动不影响本职工作。此外,学校还鼓励教师将兼职中获得的经验和资源带回学校,促进教学和科研的相互促进。

值得注意的是,教师兼职并非适用于所有学校和所有教师。不同学校的教学任务和师资力量存在差异,因此在制定兼职政策时,需要充分考虑学校的实际情况。例如,一些师资紧张的中小学校可能需要更加谨慎地对待教师兼职问题,以确保教学工作的稳定性和连续性。

在教师个人层面,兼职也需要根据自身的能力和兴趣进行选择。兼职不仅是增加收入的机会,更是提升自我、拓展视野的平台。教师应当在确保完成本职工作的前提下,合理规划兼职活动,避免因兼职而影响教学质量和职业发展。

从更广泛的社会角度来看,教师兼职现象反映了教育系统与社会需求的互动。随着知识经济的发展,社会对高素质人才的需求不断增加,教师的角色也在发生变化。兼职作为一种灵活的职业发展方式,有助于教师更好地适应社会需求,提升自身的综合素质。

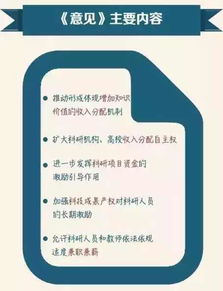

在政策层面,政府和教育主管部门应当加强对教师兼职的引导和规范。通过制定相关政策法规,明确教师兼职的合法性和边界,保障教师和学生的合法权益。同时,学校也应当建立健全的兼职管理制度,确保兼职活动有序进行。

教师兼职作为一种新兴现象,既有其积极的一面,也存在一定的风险和挑战。关键在于如何平衡兼职与本职工作的关系,确保教学质量的稳定和教师个人的职业发展。通过学校、教师和社会的共同努力,教师兼职有望成为一种促进教育发展、提升教师素质的有效途径。

在这个过程中,学校的管理水平和教师的职业素养至关重要。学校应当建立健全的兼职管理制度,明确兼职的申请流程、时间限制和质量监控措施。教师则应当树立正确的职业观念,合理规划兼职活动,确保本职工作的优先地位。

总之,教师兼职作为一种灵活的职业发展方式,既有助于教师个人能力的提升,也能为社会创造更多的价值。关键在于如何通过科学的管理和合理的规划,确保兼职活动与本职工作的和谐统一。只有这样,教师兼职才能真正成为教育系统中的一个积极因素,为教育事业的发展注入新的活力。