近年来,海外代付盗刷案例频发,如何有效规避风险已成为全球支付行业面临的严峻挑战。随着跨境电子商务的蓬勃发展,海外代付服务作为连接全球商户与消费者的关键纽带,其安全性问题日益凸显。数据显示,仅去年一年,全球范围内因海外代付盗刷造成的直接经济损失就超过20亿美元,这一数字仍在持续攀升,引发监管机构、金融机构和商户的高度关注。

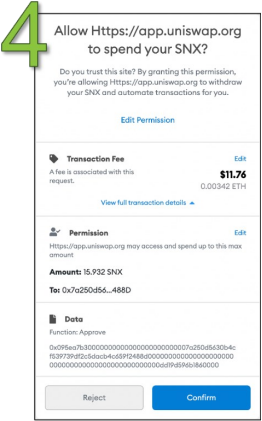

海外代付盗刷是指不法分子通过各种技术手段,非法获取他人支付信息后,利用跨境支付系统的漏洞或监管差异,在境外商户处进行未经授权的交易。这类盗刷行为通常具有隐蔽性强、追踪难度大、跨境协作复杂等特点。不法分子常利用钓鱼网站、恶意软件、数据泄露等手段获取用户支付信息,再利用某些国家或地区对海外代付的监管不足,快速完成资金转移,使受害者追回损失变得异常困难。

海外代付盗刷案例频发,如何有效规避风险这一问题之所以日益严峻,源于多重因素的叠加效应。首先,全球跨境支付交易量呈爆发式增长,2022年已超过15万亿美元,庞大的交易量为不法分子提供了更多可乘之机。其次,各国支付监管标准不一,部分地区对海外代付的审核机制相对宽松,成为不法分子眼中的"安全通道"。再者,部分支付机构为追求市场份额,在风控环节投入不足,系统存在漏洞。此外,消费者安全意识薄弱,对支付信息保护不够重视,也增加了被盗刷的风险。

海外代付盗刷带来的风险不容小觑。对消费者而言,直接面临财产损失风险,账户资金被盗用可能导致信用受损,甚至引发身份盗用等更严重后果。对商户来说,一旦卷入盗刷交易,不仅面临经济损失,还可能被支付平台处罚,甚至被列入黑名单,严重影响正常经营。对金融机构而言,盗刷事件会损害其声誉,增加合规成本,并可能面临监管处罚。更深远的影响在于,这类事件会削弱消费者对跨境支付的信任,阻碍全球电子商务的健康发展。

面对海外代付盗刷风险,单一防范措施已难以奏效,需要构建多层次、系统化的防护体系。在技术层面,金融机构应采用更先进的加密技术保护支付数据传输,引入生物识别等强认证方式,部署实时交易监测系统,对异常交易模式进行智能识别和拦截。同时,区块链技术的应用也为提升海外代付安全性提供了新思路,通过去中心化记录和智能合约,可增强交易透明度和可追溯性。

在流程管理方面,建立分级风险控制机制至关重要。针对不同风险等级的交易,设置差异化的验证要求,如高风险交易需增加短信验证、人脸识别等多重确认。实施动态交易限额管理,根据用户历史行为和交易场景灵活调整额度。同时,优化交易路由策略,尽可能选择与本国监管标准相近的国家或地区的支付通道,降低风险暴露。

合规层面,支付机构需密切关注国际支付安全标准,如PCIDSS、PSD2等,确保系统符合行业最佳实践。同时,应主动了解目标市场的监管要求,在业务拓展前完成必要的合规评估。与当地监管机构保持良好沟通,及时了解政策变化,调整业务策略。

消费者教育是防范风险不可或缺的一环。金融机构和商户应定期开展安全支付知识普及,帮助用户识别钓鱼网站和欺诈邮件,养成安全的支付习惯。提供便捷的交易通知服务,让用户能够及时发现可疑交易并采取应对措施。

海外代付盗刷案例频发,如何有效规避风险这一问题,需要产业链各方协同应对。支付机构可与商户建立风险信息共享机制,共同识别可疑交易模式。银行与支付平台应加强技术合作,开发更先进的风控模型。国际组织可推动建立跨境支付纠纷解决机制,简化跨国追索流程。同时,加强国际合作,共同打击支付犯罪,形成全球联动的反欺诈网络。

展望未来,随着人工智能、大数据等技术的发展,海外代付风控将更加智能化和精准化。然而,技术进步的同时,欺诈手段也在不断升级,这要求我们始终保持警惕,持续完善风险防控体系。只有构建起技术先进、流程严谨、合规完善、多方协作的防护网络,才能真正有效应对海外代付盗刷风险,保障全球支付生态的安全与稳定,为跨境贸易和电子商务的繁荣发展提供坚实支撑。