瓷器底部的红色装饰,尤其是红色叶子底款,一直是瓷器收藏界关注的焦点。这一独特工艺不仅体现了古代工匠的精湛技艺,更蕴含着丰富的历史文化内涵。瓷器底刷红工艺的起源可追溯至明代中晚期,而红色叶子底款则与特定窑口和时期有着密不可分的联系。这些看似微小的细节,实则是鉴别瓷器真伪、断代定级的重要依据,也是解读中国古代陶瓷艺术发展密码的关键线索。

瓷器底部刷红工艺的出现并非偶然。明代中期以前,瓷器底部多露胎或施白釉、酱釉等单色釉。随着制瓷工艺的精进和审美观念的变化,窑工们开始尝试在瓷器底部施以红色彩釉。这一转变首先出现在官窑瓷器中,随后逐渐影响到民窑产品。明代嘉靖、万历时期,这种工艺已相当成熟,清代康熙、雍正、乾隆三朝更是达到了巅峰。值得注意的是,不同时期、不同窑口的红色在色调、质感上存在明显差异,如明代红偏暗淡,清代红则鲜亮纯正,这些细微差别为瓷器鉴定提供了重要线索。

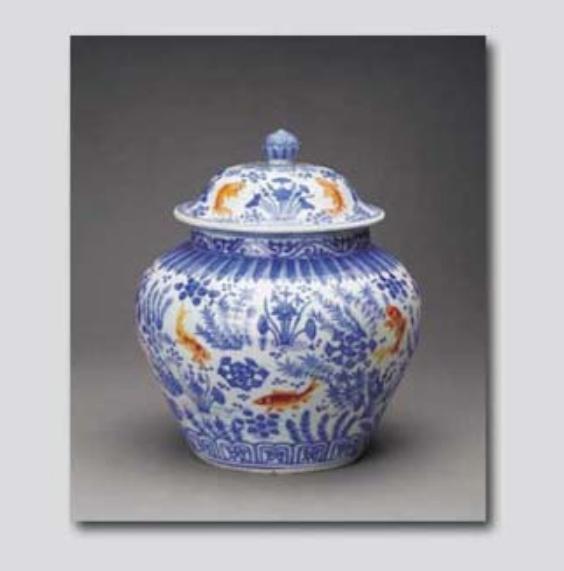

红色叶子底款的出现则更为具体。据传,这种底款最早见于明代万历时期的景德镇官窑瓷器,当时以红色绘制或模印的叶子纹饰作为底款,成为特定时期瓷器的标志。红色叶子底款的渊源可能与当时的文人审美和宫廷文化密切相关,叶子在中国传统文化中象征着生命力与繁荣,而红色则代表着喜庆与尊贵,二者结合体现了明代中晚期独特的审美取向。清代以后,红色叶子底款在延续传统的同时,也融入了更多创新元素,如叶子形态更加写实,线条更加流畅,色彩层次更加丰富。

从工艺技术角度看,瓷器底部刷红和红色叶子底款的制作有着严格的工序要求。首先,工匠需精选优质高岭土制作胎体,确保底部平整无瑕疵;其次,调配红色釉料需精确控制各种矿物质的配比,不同时期的配方差异直接影响了红色的呈色效果;最后,施釉和烧制过程对温度、气氛的控制极为严格,稍有偏差便会影响最终效果。这些复杂的工艺流程使得真正具备底部刷红和红色叶子底款的瓷器成为稀世珍品。

在瓷器鉴定领域,底部刷红和红色叶子底款已成为判断瓷器年代和真伪的重要依据。明清两代,尤其是官窑瓷器的底部装饰往往遵循严格的规制,不同时期的红色特征和叶子款识有着鲜明的时代烙印。例如,明代万历时期的红色叶子底款多呈暗红色,叶片轮廓较为简略;而清代雍正时期的红色则鲜亮纯正,叶片形态逼真,细节刻画入微。这些特征与同时期的器型、纹饰、釉色等相互印证,构成了完整的瓷器鉴定体系。

从文化内涵角度解读,瓷器底部刷红和红色叶子底款不仅是一种装饰工艺,更是中国古代审美观念和哲学思想的物质载体。红色在中国传统文化中具有特殊地位,象征着吉祥、喜庆与权威;而叶子则代表着生命力与自然的和谐。二者结合体现了中国传统"天人合一"的哲学思想,也反映了古代工匠对自然美的追求与对精湛技艺的不懈探索。这些看似微小的细节,实则是解读中国古代陶瓷艺术精神内核的重要窗口。

随着收藏市场的繁荣,瓷器底部刷红和红色叶子底款的价值日益凸显。在拍卖市场上,带有纯正底部红色和精美叶子底款的明清官窑瓷器往往能创下高价,成为藏家竞相追逐的对象。然而,市场上也充斥着大量仿制品,这些仿品往往只注重形似而忽视神韵,在红色质感、叶子形态等方面与真品存在明显差异。因此,深入理解瓷器底部刷红工艺的历史渊源和红色叶子底款的演变规律,对于收藏爱好者而言具有重要的现实意义。

从传承与创新的角度看,当代制瓷工艺在继承传统的基础上,也在不断探索新的表现形式。一些现代窑口开始尝试将传统底部刷红工艺与现代审美相结合,创造出既有古典韵味又具时代特色的作品。这种创新不仅丰富了陶瓷艺术的表现语言,也为传统文化的当代转化提供了有益借鉴。红色叶子底款作为传统陶瓷装饰的重要元素,其艺术价值和文化内涵将在新的时代背景下得到进一步发掘和诠释。

瓷器底部刷红和红色叶子底款的研究,不仅关乎陶瓷艺术本身,更是解读中国古代社会文化的重要途径。这些看似微小的细节,实则是历史长河中沉淀下来的文化密码,记录着古代工匠的智慧与创造,承载着中华民族的审美追求和精神寄托。在当代社会,对这些传统工艺的保护、研究与传承,不仅是对历史文化的尊重,更是对民族文化自信的彰显。只有深入理解这些工艺的历史渊源和文化内涵,我们才能真正把握中国传统陶瓷艺术的精髓,让这一古老艺术在新时代焕发出更加绚丽的光彩。