在互联网生态治理中,用户举报平台网站代刷行为已成为维护网络环境健康的重要手段。代刷行为不仅扭曲了平台的数据真实性,破坏了公平竞争的市场环境,更损害了普通用户的合法权益。随着各类平台代刷行为的隐蔽化和专业化,用户如何精准识别并有效举报此类违规行为,已成为数字时代公民素养的重要组成部分。

代刷行为是指通过非正常手段人为制造虚假数据流量或交易记录的行为,主要包括刷单、刷评论、刷点赞、刷粉丝、刷播放量等多种形式。这些行为往往由专业化的"代刷团队"组织实施,利用技术手段或人工操作,在短时间内大规模制造虚假数据。代刷行为对平台生态造成了多重危害:首先,它扭曲了平台的数据真实性,使平台无法准确评估内容或商品的真实价值;其次,它破坏了公平竞争的市场环境,使诚信经营的用户处于不利地位;最后,它降低了平台内容或商品的质量,损害了用户体验和平台声誉。

用户在哪些情况下可以有效举报平台网站代刷行为?这需要建立在准确识别代刷行为特征的基础上。典型的代刷行为特征包括:短时间内异常增长的数据指标、内容与数据量明显不匹配、用户行为模式高度一致、评论内容空洞或高度模板化等。当用户发现这些可疑迹象时,应考虑进行举报。值得注意的是,不同类型的代刷行为需要采取不同的举报策略。例如,电商平台的刷单行为通常表现为短时间内大量相似订单,而社交媒体的虚假互动则可能表现为异常的用户活跃度或评论模式。

有效举报的前提是充分确凿的证据。用户在准备举报材料时,应尽可能收集以下几类证据:异常数据的时间线和增长曲线、可疑行为的截图或录屏、相关账号的活动记录等。特别重要的是,证据应具有可追溯性和可验证性,避免仅凭主观判断进行举报。例如,在举报刷单行为时,可以收集订单编号、交易时间、商品信息等数据,形成完整的证据链。同时,用户应注意保护个人隐私,在举报过程中避免泄露敏感信息。

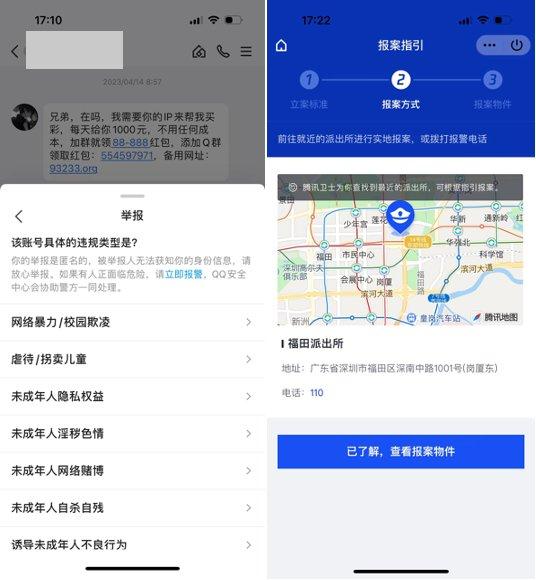

针对不同平台的代刷行为,用户需要采取差异化的举报策略。在电商平台,用户应重点关注异常订单和虚假评价,利用平台提供的订单查询和评价筛选功能收集证据;在社交媒体平台,用户可关注异常互动模式和账号行为特征,如短时间内大量关注或取消关注、评论内容高度相似等;在内容平台,则应关注异常播放量、点赞量或转发量,以及这些数据与内容实际质量的明显不匹配。在举报过程中,用户应准确描述违规行为的具体表现,提供明确的证据支持,并选择合适的举报类别,以提高举报的处理效率。

当前主流平台大多建立了举报机制,但这些机制在应对日益复杂的代刷行为时仍存在明显不足。许多平台的举报系统流程繁琐、反馈周期长,且对证据的要求不够明确。此外,部分平台对代刷行为的界定标准模糊,导致用户举报后难以得到有效处理。针对这些问题,平台应优化举报机制,简化举报流程,明确证据要求,并建立快速响应机制。同时,平台应加强与用户的互动,及时反馈举报处理结果,并对有效举报给予适当激励,提高用户参与举报的积极性。

用户在提交举报后,应关注举报的处理进展。大多数平台会在规定时间内对举报进行审核,并向用户反馈处理结果。如果用户对处理结果不满意,可以通过平台提供的申诉渠道进一步说明情况。值得注意的是,举报过程可能需要一定时间,用户应保持耐心,并做好跟进准备。在极端情况下,如果平台未能有效处理举报,用户可以向相关监管部门反映情况,寻求更高层级的干预。

在举报代刷行为时,用户应遵守法律和道德边界。举报应基于事实和证据,避免恶意举报或诬告行为。同时,用户应注意保护举报过程中的信息安全,避免因举报行为而遭受不必要的风险。此外,举报行为应秉持公正客观的原则,不应掺杂个人情绪或利益诉求。

用户举报平台网站代刷行为不仅是对个人权益的维护,更是对整个网络生态的参与式治理。随着技术的进步和平台治理的完善,举报机制将变得更加智能化和高效化。然而,从根本上解决代刷问题,需要平台、用户和监管部门的共同努力。平台应加强技术防范,完善治理机制;用户应提高辨别能力,积极参与举报;监管部门则应加强指导,形成多方共治的良好局面。只有各方携手,才能构建一个真实、公平、健康的网络环境,让诚信成为互联网的底色。