腾讯防沉迷卡盟平台靠谱吗?真的能解封吗?这是许多被腾讯防沉迷系统限制的玩家,尤其是未成年玩家及其家长心中最迫切的疑问。在游戏账号因身份认证未通过或游戏时长超限被锁定的当下,一些号称“专业解封”的第三方卡盟平台应运而生,它们以“内部渠道”“快速解封”“100%成功”等话术吸引焦虑的用户,但其真实性与可靠性却值得深究。事实上,这类平台不仅无法真正解决防沉迷限制,反而可能让用户陷入账号被盗、资金损失甚至法律风险的泥潭。要厘清这一问题,需从腾讯防沉迷系统的底层逻辑、卡盟平台的运作模式以及官方解封的真实路径三个维度展开分析。

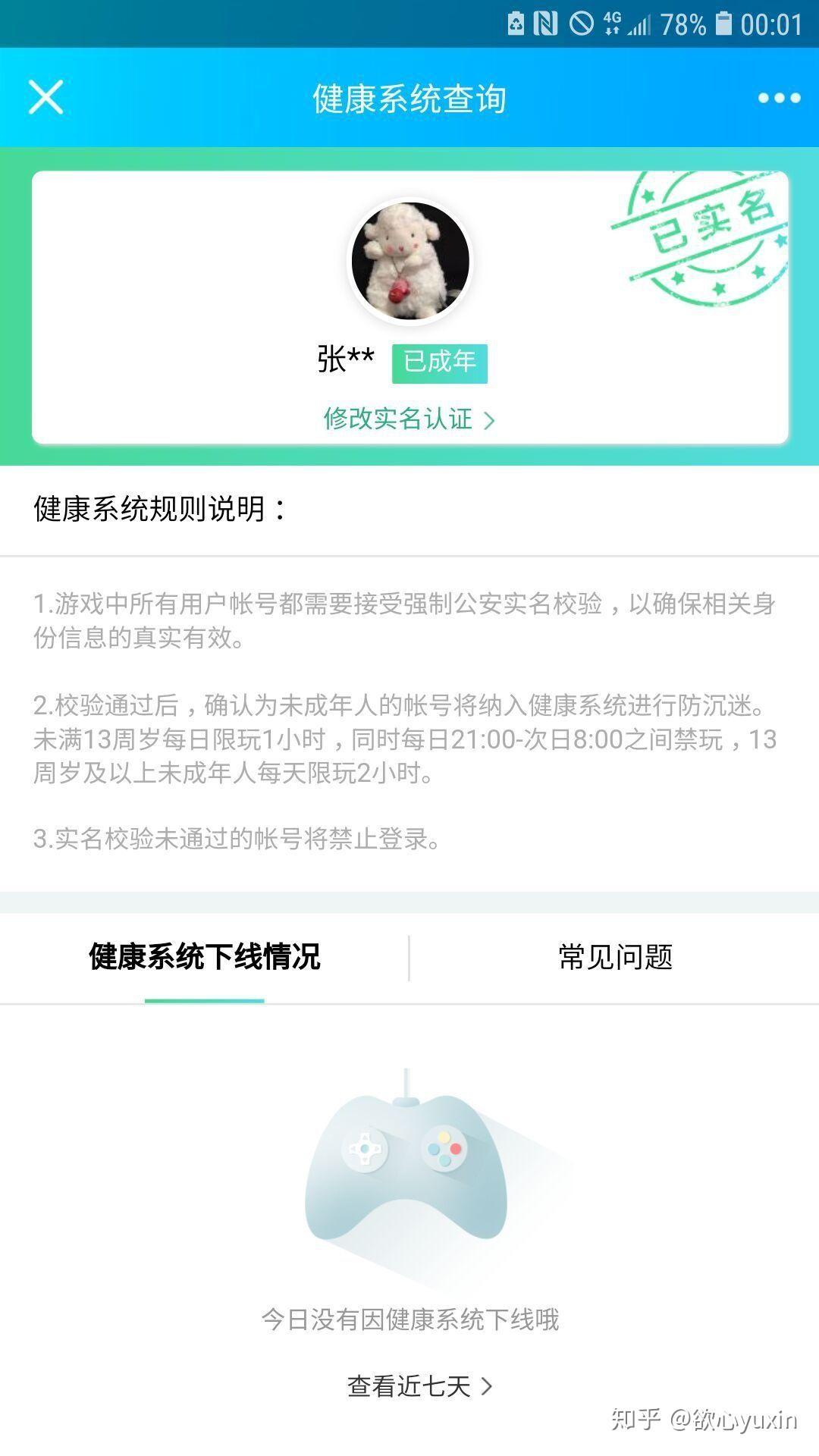

腾讯防沉迷系统的核心目的,是为未成年人建立健康的游戏环境。根据国家新闻出版署《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,所有游戏企业必须严格落实实名认证和时长限制,未成年人仅能在周五、周六、周日和法定节假日的20时至21点登录游戏,且每日累计时长不得超过1小时。这一政策并非腾讯单方面制定,而是国家层面的强制性要求,其背后是保护未成年人身心健康的社会共识。因此,任何试图“破解”防沉迷系统的行为,本质上都是对国家政策的挑战,也是对平台规则的践踏。腾讯作为头部游戏企业,其防沉迷系统技术成熟、流程严密,从身份信息核验到游戏时长管控,均有严格的技术手段与人工审核机制,绝非第三方平台所谓的“漏洞”或“关系”所能轻易干预。

那么,卡盟平台声称的“解封”究竟是如何运作的?其套路往往离不开“虚假承诺”与“信息窃取”两大核心。一类平台会要求用户提供账号密码、身份证号等敏感信息,声称通过“内部技术”修改身份认证状态。但腾讯的实名认证系统对接了国家权威数据平台,用户身份信息一旦绑定,就无法通过非官方渠道篡改。所谓“内部技术”实为幌子,其真实目的可能是盗取账号内的游戏资产(如皮肤、装备、虚拟货币)或进行非法交易。另一类平台则利用“申诉代办”的名义,引导用户伪造身份证明材料,如使用他人身份证信息或PS证件图片,向腾讯官方提交虚假申诉。这种行为不仅违反《腾讯用户协议》,更可能触犯《中华人民共和国网络安全法》关于个人信息保护和网络诈骗的相关规定,一旦被查实,轻则申诉失败,重则导致账号永久封禁,甚至面临法律追责。

更有甚者,部分卡盟平台会采用“预付费+分期退款”的模式,先收取少量“定金”让用户看到虚假的“解封进度”,再以“系统审核延迟”“需要加急费”等理由步步加价。当用户意识到受骗要求退款时,平台早已销声匿迹。这类平台往往没有固定经营资质,社交账号频繁更换,资金通过第三方支付平台流转,用户维权难度极大。据多地公安机关通报,近年来以“游戏解封”“账号找回”为名的电信诈骗案件频发,其中卡盟平台是重灾区,涉案金额从数百元到数万元不等,受害群体多为缺乏社会经验的学生和青少年。

或许有人会问:“既然卡盟平台不靠谱,为什么网上还有那么多‘成功解封’的案例?”这些所谓的“成功案例”大概率是平台刻意制造的虚假宣传,或是利用了极少数特殊情况——例如用户因系统识别错误导致误判,通过正规申诉渠道核实身份后解封。但这类情况与卡盟平台毫无关联,其本质是腾讯官方审核流程中的纠错机制,而非第三方“操作”的结果。腾讯官方为用户提供了清晰的申诉路径:通过“腾讯成长守护平台”或游戏内客服提交身份证明材料,经人工审核后,若确系系统误判,会及时解除限制。这一过程虽然可能需要3-5个工作日,但安全、可靠,且完全免费,远比卡盟平台的“捷径”值得信赖。

从长远来看,依赖第三方平台“解封”不仅无法解决根本问题,还会对用户自身的数字资产安全和社会信用记录造成潜在威胁。腾讯对违规账号的处理有明确梯度:首次违规可能限制登录,多次或严重违规则可能永久封禁。若用户因使用虚假信息申诉被平台标记,未来在腾讯旗下所有游戏的账号使用都可能受到影响,甚至波及微信支付、QQ等关联服务的信用体系。而对未成年人而言,家长的纵容或默许其通过非法手段“解封”,更会助长其投机取巧的心理,与防沉迷系统“引导健康游戏”的初衷背道而驰。

归根结底,“腾讯防沉迷卡盟平台靠谱吗?真的能解封吗?”的答案已经清晰:不靠谱,且无法真正解封。防沉迷政策的落地是国家对未成年人保护的刚性要求,任何试图绕过规则的行为都注定徒劳。对于被限制的账号,用户应通过腾讯官方正规渠道申诉,耐心等待审核结果;家长则需加强对孩子的引导与沟通,帮助其理解防沉迷系统的意义,培养健康的娱乐习惯。游戏本应是生活的调剂,而非逃避现实的出口。唯有遵守规则、正视需求,才能在享受游戏乐趣的同时,守护好个人账号的安全与数字生活的清朗空间。